금융위원회 보도자료 보도시점 2024. 3. 21.(목) 10:10 배포 2024. 3. 20.(수) 13:00 육아휴직・양육공무원 대상승진・평가 우대, 수당은 기본급 수준 상향, 임대APT 우선배정, 무이자 대출 확대- 권익위, 인사혁신처 등에 승진・평가, 재정, 복지, 양육환경 등 제도 개선 권고- 공공부문 환경 개선을 통해 민간부문 확산 유도 □ 국민권익위원회(위원장 유철환, 이하 국민권익위)는 저출산 대책의 일환으로 공무원 육아휴직과 양육제도의 실효성을 높이는 제도개선 방안을 마련해 인사혁신처, 행정안전부, 공무원연금공단에 권고했다. 이는 지난 1월 국민생각함 설문조사* 결과, 육아휴직 후 복직 공무원인사 우대가 우선 추진해야 할 과제로 뽑힌 데 따른 것이다. * <2024년 제도개선 역점 추진과제 대국민 설문조사(1.12.~25.)>, 총 5966명 참여, 38.6%가 저출산대책분야 중점과제로 선정, 국민생각함(https://www.epeople.go.kr/idea) □ 이번 개선안은 승진・평가, 재정, 복지, 양육환경 등 4개 분야로나누어 마련되었다. 첫째, 승진・평가 분야에서는 육아휴직 후 복귀 시에는 근평・성과평가 때 이전등급 이상을 부여하는 등 인센티브를 제공하도록 했다. 이는 육아휴직 후 복귀자에게 근무평정 또는 성과평가 시 하위등급을부여하거나 승진심사대상에서 배제하고, 휴직기간을 전출제한기간에 일부 미산입하는 등 관행화된 불이익을 타파하기 위한 조치이다. 또한, 육아휴직 전 승진심사 대상자를 휴직기간 중에도 심사대상 범주에 포함하고, 다자녀 가점을 강화하는 등 승진심사 시 우대하며, 경력이나 전출제한기간 산정 시 육아휴직기간 전부를 포함하고 육아휴직 사용 가능 기간도 연장하는 등 인사상 불이익이 없도록 권고했다. □ 둘째, 재정 분야에서는 육아휴직수당을 기본급 수준으로 대폭 인상하고 지급기간도 확대하도록 했으며, 육아휴직기간 중 육아휴직수당 전액을 지급하게 하는 등 지급체계를 개선하도록 했다. 또한, 건강보험료 납부유예의 실제 적용과 성과가산액 지급 제한 사유는 명확히 하도록 했다. 현행 제도에서는 출산휴가 중에는 봉급이 지급되나, 육아휴직 기간에는 봉급이 중단되고 1년간 육아휴직수당만이 지급되며, 수당 중 일부는 복직 후 소급 지급해 육아휴직자의 경제적 부담이 커서 현실적으로 양육이 곤란하다는 지적이 많다. 또한, 육아휴직 시에는 건강보험료 납부를 유예하고 복직 시 일괄 납부가 가능하나, 유예안내를 받지 못하는 사례도 있다. 더불어, 육아휴직을 1년 중 10개월 미만 사용했더라도 기타휴직을 함께 사용하여 2개월 미만의 실근무를 한 연봉제 직원에 대한 성과가산액지급 가능 여부에 대한 판단이 달라 혼란이 있다. 이러한, 일선행정현장에서의 불만 의견을 반영하였다. □ 셋째는 복지 분야이다. 국민권익위는 공무원 임대주택 입주자 배정시 일정 비율을 공직 경력이 짧은 육아‧양육 의무자에게 할당하고 임대주택 주거기간을 최장 10년으로 연장하는 등 입주자 평가기준을 재설계하도록 권고했다. 또한, 대출금리 인하, 무이자 대출 시행, 대출한도액 1억원 확대 등의 제시를 통해 주거비 부담을 대폭 완화하도록 권고하였다. 공무원연금공단 자료에 따르면 2023년말 기준 공무원 임대주택의 20대 계약자는 1,279명인데 이는 전체 입주자의 7.2%에 불과하다. 이에 대해, 국민권익위는 현행 공무원 임대주택 배정기준이 공직경력과 무주택기간이 짧고 경제력도 부족한 젊은 세대에게 불리한 구조이기 때문이라고 보았다. □ 마지막은 양육환경 분야로, 국민권익위는 대체인력 확보 기준을 현행6월에서 3월로 완화하고, 일선 현장에는 즉시 투입 가능한 중・하위직, 현업경험 퇴직자도 적극적으로 활용하는 방안을 제시하였다. 또한, 복직절차 사전안내 강화, 희망부서 우선 배치 등 양육 의무자의복직‧전보환경을 개선하고, 육아시간 사용기한 연장, 양육의무자 전용주차장 확보 등 가정 친화적 육아 및 근무환경 조성방안을 마련하도록 권고했다. 육아휴직자 소속부서는 인력 누수에 따른 대체인력 확보가 쉽지 않고, 육아휴직 복귀자・양육의무자들은 조직 필요성 등을 이유로 기피부서나 원거리 위치부서로 발령받는 등 복직 전 안내도 미흡해업무 적응과 육아를 병행하기 어렵다는 등 불만 의견이 많았기 때문이다. □ 국민권익위 김태규 부위원장은 “저출산은 더이상 특정 개인들의 문제가 아니라 정부와 민간이 함께 고민해서 해결해야 할 사안이므로, 이번 제도개선안이 신속히 반영되기를 기대한다”라고 밝혔다. 이어 “앞으로도 국민불편이 만연한 불합리한 관행・제도 및 다수 국민이 개선을 요구하는 사안에 대해서는 지속적으로 개선해 나가겠다.”라고 강조했다. [별첨] 1. 전원위 의결서(공무원 육아휴직 및 양육제도 실효성 제고) 담당 부서 제도개선총괄과 책임자 과 장 김석준 (044-200-7211) 담당자 사무관 오세창 (044-200-7218) 붙임 국민신문고(국민생각함) 설문조사 □ 설문조사 개요 ○ (기간/참여자 수) 2023. 10. 18. ∼ 10. 31.(2주) / 총 1,345명 ○ (주제) 육아휴직 공무원의 인사 우대방안 마련을 위한 국민의견 수렴 □ 설문조사 결과 ① (일반국민, 공무원) 육아휴직하거나 양육 중인 공무원이 업무 복귀 시 근무평정이나 성과평가 과정에서 불이익을 받는데 대해 귀하의 생각은 어떠하신가요? ▪ 불이익을 받아서는 안된다 1,220명 90.7%▪ 불이익을 받는 것은 용인되어야 한다 125명 9.3%계 1,345명 100.0%② (공무원 신분인 경우만 답변) 귀하는 육아휴직하거나 양육 후 공직 업무에 복귀 시 근무평정이나 성과평가 과정에서 실제 불이익을 받은 경험이 있나요? ▪ 그렇다, 인사상 불이익 경험이 있다 269명 26.8%▪ 아니다. 인사상 불이익을 받은 적이 없다 734명 73.2%계 1,003명 100.0%③ 육아휴직하거나 양육 중인 공무원이 업무 복귀 시 받는 인사상 불이익으로 가장 큰 분야는 무엇인가요? ▪ 근무평정 불이익 249명 18.5%▪ 성과평가 불이익 187명 13.9%▪ 휴직기간 경력 불인정 256명 19.0%▪ 승진심사 배제 227명 16.9%▪ 복직 시 기피부서 발령 217명 16.1%▪ 봉급이나 수당 등 금전적 부분 144명 10.7%▪ 맞춤형복지 등 복지사항 24명 1.8%▪ 기타 41명 3.0%계 1,345명 100.0% 의 결 - 2 - 국 민 권 익 위 원 회 의 결 의안번호 제2024 - 152호 의 안 명 「공무원 육아휴직 및 양육제도 실효성 제고」 대상기관(또는 관계기관) 인사혁신처, 행정안전부, 공무원연금공단 의 결 일 2024. 3. 18. 주 문 ‘공무원 육아휴직 및 양육제도 실효성 제고’ 제도개선을 별지와 같이 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제27조 및 제47조 규정에 따라 인사혁신처처장, 행정행정안전부 장관, 공무원연금공단 이사장에게 각 권고한다. 이 유 별지와 같다. - 3 - 이에 주문과 같이 의결한다. 2024년 3월 18일 위 원장 유 철 환 위 원 정 승 윤 위 원 김 태 규 위 원 박 종 민 위 원 권 석 원 위 원 최 명 규 위 원 한 삼 석 위 원 강 길 연 위 원 최 정 묵 위 원 송 현 주 위 원 홍 세 욱 위 원 홍 봉 주 위 원 김 태 영 위 원 최 진 영 위 원 신 대 희 < 별지 > 공무원 육아휴직 및 양육제도 실효성 제고2024. 3. 목 차 Ⅰ. 추진배경 ···································································1 Ⅱ. 일반현황 ···································································2 Ⅲ. 설문조사 및 간담회 ···············································9 Ⅳ. 문제점 분석 ····························································13 1. 승진․평가 육아휴직에 따른 인사 불이익 관행화 ···13 2. 재정 경제적 부담 가중으로 삶의 질 저하 ··············21 3. 복지 주택․대출 및 맞춤형복지 지원 미흡 ··············24 4. 양육환경 양육 지원 및 복직 관리 미흡 ················31 Ⅴ. 개선방안 ··································································34 1. 승진․평가 인사 우대로 출산장려 및 육아휴직 활성화···34 2. 재정 양육 친화적 경제 지원 확대 ···························38 3. 복지 출산‧육아휴직자 복지 혜택 지원 확대 ··········40 4. 양육환경 양육 친화적 근무환경 개선 ····················42 Ⅵ. 조치사항 및 조치기한 ··········································44 - 1 - I. 추진배경 ◈ 추진근거 : 「부패방지 및 권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제27조 , 제47조◈ 국정과제 (46) 안정되고 질 높은 양육환경 조성 (저출산고령사회위원회, 보건복지부) - (민원신청) 육아 휴직제도 운영 현황, 육아휴직 유경험자 의견, 간담회, 국민신문고‧ 생각함 등을 분석하여 과제 추진(2023.10월) □ 추진 배경 ○ 공무원 여성공무원 비율이 50%에 이르고 일‧가정 양립을 위한 사회적 환경변화가 가속화되면서, 가정 친화적 육아 및 양육제도* 확대‧시행 중 * (육아) 어린 아이를 기름 / (양육) 아이를 보살펴 자라게 함 ○ 그러나, 초저출산 위험에 대한 인식 부족으로 육아휴직을 사용하거나 양육 의무가 있는 직원들이 승진‧근무평정‧성과평가 등에서 관행적 불이익*이 많다는 지적이 지속 제기 * (예시) 육아휴직 복귀자 근무평정‧성과평가 최하점 부여, 종전 점수 미인정 등○ 이에, 공직 생산성‧효율성 제고와 초저출산 위기 극복을 위해 육아휴직공무원과 양육의무자 인사우대‧경제적 보상 등 제도개선 추진< 대통령 말씀(2023.12.26. 국무회의) > ▪ “저출산 문제는 우리가 상황을 더욱 엄중하게 인식하고 원인과 대책에 대해 그동안과는 다른 차원의 고민을 해야 한다” ▪ “모든 부처가 함께 비상한 각오로 저출산 문제에 임해달라” ▪ “출산에 대한 인센티브가 확실한 저출산 대책이 되기 위해서는 보편적 지원뿐만 아니라 실증적인 분석을 통해 꼭 필요한 것을 찾아내 확실하게 지원해야 할 것” ☞ 국민 10명 중 4명 “저출산 해결 위해 육아휴직 복직자 우대 필요”(2023. 2월, 언론기사) □ 추진 경과 ○ 국민신문고(국민생각함) 일반국민․공무원 설문조사 : 2023. 10~12월○ 공무원노조 간담회, 제도개선안 마련 : 2024. 1~2월 ○ 관계기관 의견 협의 및 위원회 의결․권고 : 2024. 3~4월 - 2 - Ⅱ. 일반현황 우리나라 인구 변화 ○ 우리나라 출생아 수는 1971년 102만명에서 2022년 24만명으로 약78만명이 감소 ○ 사망자 수는 2022년 37만명으로 출생아 수 대비 12만명의 인구 자연 감소 초래 ※ 출산율은 4.54명(1971년)에서 0.778명(2022년)으로 급감 < 대한민국 인구동태(1970~2022) > 구분 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021 2022 출생아수 (명) 1,024,773 796,331 867,409 636,019 709,275 691,226 559,934 451,759 471,265 406,243 260,562 249,186 사망자수 (명) 237,528 266,857 237,481 239,256 242,270 241,149 243,813 244,162 257,396 280,827 317,680 372,939 자연증가 (명) 787,245 529,474 629,928 396,763 467,005 450,077 316,121 207,597 213,869 125,416 -57,118-123,753 출산율 (%) 4.54 3.00 2.57 1.58 1.71 1.574 1.309 1.132 1.244 1.172 0.808 0.778 (통계청 자료 재가공) - 3 - (출처 : 통계청 자료) 공무원 휴직제도 ○ (개념) 공무원이 재직 중 일정한 사유로 직무에 종사할 수 없는 경우 면직시키지 않고 일정기간 신분을 유지하면서 직무에 종사하지 않아도 되도록 하여 공무원의 신분을 보장하기 위한 제도○ (근거) 국가공무원법 제71조부터 제73조까지, 공무원임용령 제7장 등○ (휴직사유 및 기간) 구분 휴직 사유 기간 직권휴직 ▪ 신체, 정신상의 장애로 장기요양을 요할 때 * 공무상 질병은 3년 이내 1년이내 (1년 범위내 연장 가능) ▪ 병역법에 의한 병역복무를 필하기 위하여 징집, 소집되었을 때 복무기간 ▪ 천재, 지변 또는 전시, 사변 기타 사유로 인하여 생사 또는 소재가 불명한 때 3월 이내 ▪ 기타 법률상 의무수행을 위하여 직무를 이탈 하게 된 때 복무기간 ▪ 공무원노동조합설립및운영에관한법률 제7조에 따라 노동조합 전임자로 종사하게 된 때 전임기간 - 4 - < 공무원 휴직의 효력 > ▪ 신분은 보유하나 직무에 종사하지 못하며, 휴직기간 중 봉급액의 일정금액 지급 - (신체, 정신상의 장애로 인한 휴직) 질병휴직 1년 이내는 봉급의 7할(연봉월액의6할), 1년초과 2년 이내는 봉급의 5할(연봉월액의 4할) 지급 - (공무상 질병 휴직) 전액지급 - (2년 이내의 유학휴직) 봉급의 5할(연봉월액의 4할) 지급 - (육아휴직) 월봉급액의 80%(월70만원~150만원) 범위 내이며, 지급기간은 휴직일로부터 1년 이내 ※ 같은 자녀에 대해 부모가 모두 육아휴직을 한 경우로서 두 번째 육아휴직을 한 사람이 공무원인 경우 그 공무원의 최초 3개월의 육아휴직수당은 월봉급액에 해당하는 금액으로 하며, 그 상한액은 250만원으로 함 청원휴직 ▪ 국제기구 또는 외국기관, 국내·외 대학·연구 기관, 특정 민간기업 등에 임시로 채용될 때 채용기간 ▪ 해외유학을 하게 된 때 3년 이내 (2년연장가능) ▪ 중앙인사관장기관의 장이 지정하는 연구, 교육 기관 등에서 연수하게 된 때 2년 이내 ▪ 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위해 필요하거나 여성공무원이 임신 또는 출산하게 된 때 3년 이내 ▪ 조부모, 부모(배우자의 부모 포함), 배우자, 자녀 또는 손자녀 부양이나 돌보기 위해 필요한 때 * 조부모 및 손자녀는 공무원임용령 제57조의8에 해당하는 경우만 허용 1년 이내 (총3년) ▪ 외국에서 근무·유학 또는 연수하게 되는 배우자를 동반하게 된 때 3년 이내 (2년 연장가능) ▪ 직무관련 연구과제 수행 또는 자기개발을 위하여 학습·연구 등을 하게 된 때 1년이내 - 5 - 공무원 육아휴직제도 구분 주요 내용 근거 ▪ 국가공무원법 제71조 제2항 및 제72조 제4호 요건 ▪ 만8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나, 여성공무원이 임신 또는 출산하게 된 때(양자 포함) 기간 ▪ 3년 이내 재직경력 인정 ▪ 승진연수 : 산입 ▪ 경력평정 : 산입 (첫째는 최초 1년 산입, 다만 부부 각 6개월 사용 시 전부 산입, 둘째 자녀부터는 휴직기간 전부 산입) ▪ 승급 : 산입 (최초 1년, 셋째부터 전체 산입) 결원보충 ▪ 6월 이상 (출산 휴가와 육아휴직을 연속하여 6월 이상 사용 시 휴가 시작일 또는 휴직명령일부터 결원보충 가능) 봉급 ▪ 지급안함 수당 ▪ 8할 지급(1년 이내) - 상한 150만원, 하한 70만원 - 동일자녀 대상 두 번째 육아휴직자는 첫 3월은 월봉급액 지급(상한 250만원) ※ 육아휴직수당으로 산정(휴직개시일 기준 월봉급액의 8할)한 금액의 15퍼센트에 대해서는 수당지급 시 제외했다가 육아휴직 복직 후 6개월이상 계속 근무한 경우 일시불로 지급 연봉 적용자 ▪ 지급안함 기타 ▪ 출산휴가 별도 신청가능 ▪ 복직일에 휴직기간을 승급기간에 산입 - 6 - ○ 공무원 부모의 성별 자녀 수에 따른 육아휴직 사용 현황 < 주요 특징 > ▪ 남자가 여성보다 육아휴직제도를 적게 이용 ▪ 다자녀를 가진 부모는 대부분 첫째 자녀를 위해 육아휴직을 사용하고 둘째‧ 셋째 자녀를 위해서는 상대적으로 적게 사용 ▪ 자녀 수가 늘어날수록 자녀별 육아휴직을 사용하는 기간은 줄어드는 경향 < 부모 성별 자녀 수 대비 육아휴직 사용기간(2014~2023) > 부모 성별 자녀 수 1명 2명 3명 4명이상 계남 인원 수(명) 10,673 9,826 1,411 115 22,025 휴직기간(월) 106,202 115,042 16,910 1,304 239,457 평균(월) 10.0 11.7 12.0 11.3 10.9 1명당 평균(월) 10.0 5.9 4.0 2.8 여 인원수 35,957 32,748 4,509 220 73,434 휴직기간 547,854 809,981 122,155 6,409 1,486,398 평균(월) 15.2 24.7 27.1 29.1 20.2 1명당 평균(월) 15.2 12.4 9.0 7.3 (2023. 12월 권익위 실태조사) - 7 - ○ 연도별 공무원의 육아휴직 사용 현황 < 주요 특징 > ▪ 남자 공무원의 육아휴직 사용 빈도가 증가하는 경향 < 연도별 공무원 육아휴직 현황(2017~2022) > 구분 2017 2018 2019 2020 2021 2022 전체(명) 37,493 33,920 31,012 36,004 34,948 37,432 남성 (명) 3,021 3,798 4,828 6,469 7,352 9,205 (%) 8.1 11.2 15.6 18.0 21.0 24.6 여성 (명) 34,472 30,122 26,184 29,535 27,596 28,227 (%) 91.9 88.8 84.4 82.0 79.0 75.4 (통계청 자료 재가공) - 8 - 공무원 연금대부 업무처리기준 ○ (근거) 공무원연금법 제77조 제2항 제5호 ○ (대부 대상) 공무원연금법 제3조 및 동법 시행령 제2조에 의한 공무원○ (대부 종류 및 대상) 대부 종류 대상 일반대출 ▪ 여유자금이 필요한 공무원 ▪ (단기재직) 공무원연금법 제25조 제1항에 따른 재직기간 1년이상으로 예상퇴직급여의 1/2이 대부한도 최대액에 미달하는공무원 주택 자금 주택구입 ▪ 전용 85㎡이하 주택을 분양 또는 매입하는 2년 이상 무주택 공무원(배우자 포함) * ’21. 7.이후 신청된 주택구입대출부터 주택구입대출횟수 재직 중 1회로 제한 주택임차 ▪ 주택을 임차하는 무주택 공무원(배우자 포함) 행복 도약 대출 미취학자녀 ▪ 2018. 1. 1. 이후 출생한 자녀를 둔 공무원 2자녀 ▪ 자녀가 2명 이상이고 그 중 2005. 1. 1. 이후 출생한 자녀가 1명 이상인 공무원 신혼부부 ▪ 신혼부부 공무원 육아휴직 ▪ 임신 또는 육아로 인해 휴직 중인 공무원 질병휴직 ▪ 질병으로 인해 휴직 중인 공무원 장애인 및 장애인부양 ▪ 본인이 장애인이거나 장애인 가족을 부양하고 있는 공무원한부모가족 ▪ 현재 2005. 1. 1. 이후 출생한 자녀와 동거 중이고 배우자가 없는 공무원 공무상 요양 ▪ 동일한 공무상 재해로 60일 이상 요양승인을 받아 그 요양기간(연장기간 포함) 중에 있는 공무원 양자입양 ▪ 2005. 1. 1. 이후 출생한 입양 자녀가 있는 공무원 면책대출 ▪ 개인회생 면책결정을 받은 공무원 - 9 - Ⅲ. 설문조사 및 간담회 추 진 방 향 ◈ 출산‧육아에 대한 인식 전환 ○ 초저출산 고착화로 인한 국가경쟁력 저하 우려가 매우 높아지는 상황*에서, 이를 타개하기 위해서는 ‘출산‧육아가 업무의 연속’ 이라는 과감한 인식의 전환 * 최근 한국은행에서는 「초저출산 및 초고령사회 : 극단적 인구구조의 원인, 영향, 대책」 보고서를 통해 초저출산의 위험을 경고 ◈ 공직사회의 선도적 변화 요구 ○ 공직사회가 선도하여 인사‧재정 등 파격적인 우대장치를 강구하고 출산‧육아 친화적 환경을 조성하여 민간영역에도 분위기 확산을 유도 국민신문고(국민생각함) 설문조사 ○ 설문조사 개요 - (기간/참여자 수) 2023. 10. 18. ∼ 10. 31.(2주) / 총 1,345명- (주제) 육아휴직 공무원의 인사 우대방안 마련을 위한 국민의견 수렴- (활용) 육아휴직 공무원 인사제도 개선안 마련 - 10 - □ 설문조사 결과 ① (일반국민, 공무원) 육아휴직하거나 양육 중인 공무원이 업무 복귀 시 근무평정이나 성과평가 과정에서 불이익을 받는데 대해 귀하의 생각은 어떠하신가요? ▪ 불이익을 받아서는 안된다 1,220명 90.7%▪ 불이익을 받는 것은 용인되어야 한다 125명 9.3%계 1,345명 100.0%② (공무원 신분인 경우만 답변) 귀하는 육아휴직하거나 양육 후 공직 업무에 복귀 시 근무평정이나 성과평가 과정에서 실제 불이익을 받은 경험이 있나요? ▪ 그렇다, 인사상 불이익 경험이 있다 269명 26.8%▪ 아니다. 인사상 불이익을 받은 적이 없다 734명 73.2%계 1,003명 100.0%③ 육아휴직하거나 양육 중인 공무원이 업무 복귀 시 받는 인사상 불이익으로 가장 큰 분야는 무엇인가요? ▪ 근무평정 불이익 249명 18.5%▪ 성과평가 불이익 187명 13.9%▪ 휴직기간 경력 불인정 256명 19.0%▪ 승진심사 배제 227명 16.9%▪ 복직 시 기피부서 발령 217명 16.1%▪ 봉급이나 수당 등 금전적 부분 144명 10.7%▪ 맞춤형복지 등 복지사항 24명 1.8%▪ 기타 41명 3.0%계 1,345명 100.0% - 11 - ①-1. (주관식 추가 질문) 불이익을 받아서는 안된다고 선택하신 이유는 무엇인가요? ▪ 육아휴직은 미래의 세대를 건강하게 길러내기 위한 필수적인 휴직으로서 육아휴직은 한 가정의 일이자 동시에 한 국가의 일이므로 불이익을 받아서는 안 된다. ▪ 출산과 육아 자체가 대한민국 존립자체에 중요한 역할을 하기 때문이다. 자녀를사회인력으로 내보내기 전까지 누군가는 육아를 해야 하는데, 이로 인해 불이익이있다면 누가 출산을 할것인가? ▪ 평가에서 불이익을 받는다면, 누가 육아휴직을 마음 편히 쓸 수 있으며 누가 아이를 낳을까. 차별이 생기면 안된다고 생각한다. ①-2. (주관식 추가 질문) 불이익을 받는 것은 용인되어야 한다고 선택하신 이유는 무엇인가요? ▪ 일부 불이익은 휴직없이 근무하는 직원과 형평성 측면에서 정당하다고 생각한다. 단 불이익의 정도가 납득 가능한 수준이어야 함에는 동의한다. ▪ 휴직기간만큼 근무를 하지 않았기에 평가에서 불이익을 받는것은 당연하다▪ 육아휴직은 가족을 택한 것이고 그 기간에 일한 사람들도 있다. 1인 가구도 있고, 또 육아휴직 여건이 안되는 직원들에 대한 역차별이라고 생각한다. ②-1. (②번 문항 중 인사상 불이익을 받은 응답자만 답변 - 주관식 추가 질문) 어떤 불이익을 받으셨나요? ▪ 출산휴가를 썼다는 이유로 성과급 자급 대상에서 최하등급을 받음. 복귀 시 업무강도가 높거나 기피 학년을 배정받음. ▪ 승진순위 하락 (물론 이건 어느정도 예상했고, 순위 하락자체에 대한 억울함은없으나 간극이 너무 많이 벌어져서 충격을 받은 적이 있음) ▪ 임기제 공무원들은 주로 1~2년에 한번씩 계약을 연장하여 총 5년간 근무를 하는데, 그렇다 보니 임기제 공무원의 경우 일반직 공무원과 다르게 육아휴직을쓰게 된다면 계약 연장이 불가능한 상황에 놓여 있음. - 12 - ③-1. (③번 문항 중 기타를 선택한 응답자만 답변 - 주관식 질문) 기타를 선택하신 이유는 무엇인가요? ▪ 출산과 육아는 국가의 존망과 직결되는 문제다. 불이익이 생긴다면 누가 출산과 육아를 할 것인가? 장기적으로 국가에 큰 피해를 주게 된다. 아이는 낳기만 해서 다가 아니라 양육하는 것도 중요하다. ▪ 불이익을 준다면 출산, 육아를 기피하여 저출산 현상을 심화시킬 것이며, 공무원조차 불이익을 받는다면 민간기업들의 불이익까지 정당화 될 우려도 있다. 아이를키우는 일은 개인의 일이 아니라 우리 미래를 위한 일로 모두 협력해야 한다. ▪ 육아휴직은 꼭 필요한 제도로 불이익을 받으면 안되지만, 육아휴직으로 인해 다른 직원들이 업무를 떠맡게 된다던가 육아휴직자를 대체해야하는 것에 따른 부담이 느껴지는 것에 대한 보완책이 필요하다. 국가와 회사가 배려할 부분이지개인에게 그 부담을 넘기면 육아휴직에 대한 반감이 생길 것 같다. 생색은 국가나회사가 내고 피해는 휴직자가 아닌 다른 직원들이 받는 것은 부당하다. ▪ 그동안 다른 직원들이 업무를 대신했고, 특히 기피업무인 경우 업무대행자에 대한 혜택은 거의 없다. ▪ 정부는 모범이 되는 고용주여야 한다. 국가 일을 하는 공무원이 국가에게 법으로권장하는 출산과 육아 과정에서 불이익을 받는다면 어떤 사업장이 국가 정책을따르겠는가? 출생률이 줄어들고 있는 이 시점에서 절대적으로 국가의 일을 하는공무원이 출산 및 육아에 있어 불이익을 받아서는 안된다. 육아휴직 공무원 설문조사 ○ (기간/참여자 수) 2023. 10. 13. ∼ 10. 31. / 총 710명 ○ (설문 주제) 육아휴직 유경험자의 불이익 경험 사례 ○ (설문 방식) 개선요청사항 등을 자유롭게 익명의 온메일로 제출 공무원 노동조합 대표 간담회 ○ (일시/장소) 2023. 1. 18.(목) / 정부서울청사 5층 ○ (참석 대상) 전국공무원노조, 한노총공무원연맹, 우정사업본부(행정기술‧우정직, 전국민주우체국본부) 관계자 총 6명○ (회의 안건) 육아휴직 관련 공무원노조 의견수렴 - 13 - Ⅳ. 문제점 분석 1 승진․평가 육아휴직에 따른 인사 불이익 관행화 근무평정 및 성과평가 시 관행적 불이익 ○ 현행 규정상, 육아휴직자 등 평가가 곤란한 공무원에 대해서는 직무복귀 후 첫 번째 정기평가 전까지 최근 2회 근무성적평가 평균을 평가 결과로 인정<공무원 성과평가 등에 관한 규정> 제17조(근무성적평가의 예외) ① 평가 대상 공무원이 평가 대상 기간 중 휴직, 직위해제 또는 그 밖의 사유로 실제 근무한 기간이 1개월 미만인 경우에는 근무성적평가를 실시하지 아니한다. 다만, 제5조제3항 단서에 따라 연 1회 근무성적평가를 실시하는 경우에는 실제 근무한 기간이 2개월 미만인 경우에 근무성적평가를 실시하지 아니한다. ② 평가 대상 공무원이 신규채용되거나 승진임용된 경우에는 2개월이 지난 후 최초의 정기평가일에 근무성적평가를 실시하여야 한다. 다만, 강임된 공무원이 승진임용된 경우에는 강임되기 전의 직급에서의 평가를 기준으로 즉시 평가하여야 하며, 평가 대상 공무원이 강등된 경우에는 직무에 종사하지 못하는 3개월을 제외하고 1개월이 지난 후 최초의 정기평가일에 근무성적평가를 실시하여야 한다. ③ 생략 ④ 평가 대상 공무원이 평가 대상 기간 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 근무성적평가를 실시할 수 없는 경우에는 직무에 복귀한 후 첫 번째 정기평가를 하기 전까지 최근 2회의 근무성적평가의 평균을 해당 공무원의 평가로 본다. 1. 「국가공무원법」 제71조제2항제1호에 따라 휴직을 하는 경우 2. 「국가공무원법」 제71조제2항제4호에 따라 육아휴직을 하는 경우(이하 생략) ☞ (예시) 직무 복귀 후 첫 정기평가 전 최근 2회 근평 평균으로 평가하는 경우 - 국가공무원법 제71조제2항제1호에 따른 국제기구, 외국기관, 국내외 대학・연구기관, 다른 국가기관 또는 대통령령으로 정하는 민간기업, 그 밖의 임시로 채용되는 경우 - 법 제71조제2항제4호에 따른 육아휴직 - 「공무원임용령」 제41조제1항제4호에 따른 교육훈련 파견 - 영 제17조제3항에 따른 기관 외의 기관에 파견 또는 근무성적평가를 실시 할 수 없는 경우 등 - 14 - ○ 그러나, 복귀 후에는 육아휴직 공무원에 대한 상급자의 부정적 시각이 오랜 기간 관행화되어 있어, 근평‧성과평가 시 종전 평가점수를 미인정하거나 평가등급을 하위권에 배정 ※ 특히, 다자녀 공무원은 사무실 출근과 업무를 수행하지 않은 기간이 길어질 수 밖에 없으며, 이러한 인사상 불이익 관행은 출산‧양육을 기피하게 되는 요인으로도 작용 ▪ 육아휴직 전 상위등급을 지속적으로 받았고 실제 승진도 빨랐음. 그러나, 육아휴직 후에는 종전 평가점수가 인정되지 않았고, 직전 근무지에서 [육아휴직자=가장하위등수]를 준다는 관례에 따른 근무평정결과를 받았으며 육아휴직 시 이를 사전안내 해주지 않았음 ▪ 육아휴직을 한 경우 평가를 모두 하위등급으로 받음. 직전 몇 개월동안 열심히 일하고 출산과 육아를 위해 휴직했으나, 그런 것은 인정되지 않고 최하위점수로배치함 (8월까지 근무 후, 10월 근평 시 최하위 등급 부여, 육아휴직자인 甲은 당시 관례적으로 하위로 배치한다며 지금 일 안하지 않느냐는 핀잔을 들음) ▪ 첫째 아이 출산으로 4개월 정도 육아휴직을 사용하고 복직했는데, 복직 후 1년 6개월 간(3번의 근무평정기간) 현 직급 승진일이 같은 동료들 대비 하위 근평을받음 (실국 내 비교 시, 업무추진실적 우수와 출산에 따른 실적 가산점이 있음에도 인사부서에서 육아휴직을 이유로 근무평정 시 패널티 부여) 객관적 실적 가점이 있음에도 패널티를 부여한 조치는 공감되지 않으며, 개선되지 않으면 타 직원들도 휴직 사용을 꺼릴 것 같음 ▪ 육아휴직자는 8월 복직 시 근무평정기간(6개월) 내 근무하지 않았다는 이유로 낮은 근무평정점수를 받는 것이 일반적이라 손해를 보지 않기 위해서는 무조건1월 초 복직할 수 밖에 없음 ▪ 육아휴직공무원과 복직공무원은 실제 업무 기여도와 상관없이 성과급 B라는 관례가 있음 (2023. 10월, 권익위 실태조사) - 15 - 승진심사 불이익 ○ 육아휴직 후 복귀자에게는 암묵적으로 일정 기간 승진‧시험심사 대상자에서 배제하는 등 승진심사 시 불이익 부여 관행 여전히 만연 ※ 조직기여도, 업무수행실적 등 저평가로 일정기간 승진 배제 ▪ 육아휴직과 승진 시기가 겹치면 승진이 안되는 관행이 있어, 조금 더 버티고 들어갈 경우, 특히, 기술직은 인력 부족으로 배치할 대체인력이 없어 다른 직원들이 피해 입음 (승진시기와 육아휴직 들어갈 시기가 맞물릴거 같아서 한달 더 있다가 들어가야하나 고민 중) ▪ 육아휴직이 끝나고 복직 직후 승진심사대상일 경우, 승진이 가능한 순번임에도 인사권자의 성향에 따라 육아휴직을 이유로 배제되고 있음 ▪ 1년 육아휴직기간을 끝내고 복직하는데 아이의 보육시설 적응을 위해 남편이 3개월 휴직을 냈는데 육아휴직을 이유로 승급 대상자에서 탈락함 ▪ 육아휴직자는 심사‧시험승진은 물론 근속승진대상에도 포함 안됨. 적어도 시험승진과 근속승진 기간에는 육아휴직자도 대상자에 포함시켜주길 바람 ▪ 육아휴직 전엔 근평을 늘 잘 받아서 휴직 전에 승진후보자명부에 2번이었는데 복직 후 근평을 낮게 받으면서 승진명부작성 시 5번이 됨. 육아휴직 후 복직한 사람은 늘 최하위로 평가되어 복직 후 최소 2~3년은 승진에서 배제됨 ▪ ‘지방공무원임용령 제31조의6(경력평정)’에 의거하여 경력평정기간이 상당함(2021년 상반기 : 육아휴직 전 1년 7개월, 육아휴직 5년 11개월, 복직 후 1년) 에도 부서 기준 7급 11명 중 10번의 근무평정을 받음 이는 3년 전의 일이고 현재는 복직 후 3년 이상이 지났음에도 매번 승진순위 결정 시에는 경력을 공정하게 평정하지 않음 일례로 육아휴직 없이 해당 직급 6년 근무한 사람이 육아휴직 포함 10년 6개월이상(육아휴직 제외 실근무 5년 정도) 근무한 사람보다 순번이 앞에 있는 것이관행이며, 이는 법령을 무시하고 육아휴직 전체기간을 경력평정에서 제외하는 행태임 ▪ 승진순위 1순위였으나, 정기인사 시 출산휴가를 사용하면서 이를 이유로 승진순위에서 밀려나게 됨 (2023. 10월, 권익위 실태조사) - 16 - 육아휴직기간의 제한적 경력 인정 ○ 재직기간 ‘경력 산정’ 시 첫째 자녀의 경우에는 육아휴직기간 1년만을실근무 경력으로 인정하여, 현실적으로 휴직 연장‧장기 사용은 불가 ※ 경력평정 시 제한적 경력인정(1년)과 육아휴직수당 1년 지급으로 인해, 충분하게 양육하지 못하고 불가피하게 업무에 복귀하는 경향 (1자녀 부모 입장에서도 불합리한 차별이라는 의견 지속 제기) ▪ 현재는 유급휴직은 1년, 호봉은 셋째 자녀를 위한 휴직 경우만 3년의 호봉이 인정 가능하여 1년이상 휴직을 하기 어려움 ▪ 첫째 자녀는 1년만 호봉이 제한적으로 인정되어 3년 휴직하면 동기보다 2년은 모든 면에서 밀릴 수 밖에 없음 ▪ 휴직기간 중 1년 경력만 인정해주므로 아이가 충분히 자랄 때까지 양육하지 못하는 점이 아쉬움. 특히, 교사에게는 첫째 자녀부터 3년 경력을 인정하는데 반해, 교육행정직은 그렇지 못해 상대적 박탈감을 느낄 때도 많음 ▪ 육아휴직 1년 경력인정은 기간이 너무 짧음. 갓 돌 지난 아기를 돌봐줄 가족도 섭외해야 하고 돌 전부터 어린이집 적응 기간도 필요해 1년이란 시간은 보육에부족함. 보육할 수 있는 추가 2년이 더 있지만, 경력이 인정되지 않고 경제적 여력도 없어 사용이 쉽지 아니함 ▪ 육아를 도와줄 친정‧시부모가 부재한 상황에서 아이가 영아 일때나 초등학교 입학(학교가 1시에 끝남) 시기에는 휴직이 필요한데 휴직기간이 1년 밖에 경력으로 인정되지 않아 승진 고려 시 휴직 신청이 어려움. 아이가 1명이라도 3년까지 휴직 기간을 경력으로 인정해주고, 육아휴직도 아이가 만12세까지 신청할 수 있도록 변경해 줄 것을 요청함 ▪ 아이를 세 명 나았는데, 쌍둥이(둘째, 셋째)들이 미숙아로 태어나 잔병치레가 많고, 산모 몸도 나빠 불가피하게 휴직을 오래 사용함. 그런데, 1년만 수당이 나와 경제적으로 매우 어려웠음. 육아휴직 사유가 명백(자녀 질병 등)하다면 수당이 3년 모두 지급되는 등 법령 개정을 기대함 ▪ 양육자녀의 연령을 과도하게 제한(만8세이하 또는 초등 2학년 이하)하는 현행 규정에 대해 돌봄이 필요한 경우 초등 3,4학년까지 가능하도록 연령 제한을 상한할 필요가 있음 (2023. 6월, 권익위 실태조사) - 17 - ○ 이에 더해, ’전출제한기간‘ 산정 시에는 실제로 근무하지 않았다는 이유로 육아휴직기간을 미포함(완전 배제)하면서 보다 더 경직된 육아환경 초래 ※ 육아휴직 공무원의 전보‧전출이 배우자가 타 지역에 근무하고 육아를 도와줄 인력이 없어 불가피한 경우도 많아 개선해 달라는 요청이 지속 【전출제한기간 산정 시 육아휴직기간 포함 여부 질의】 ∎(민원 내용) 해당기간은 전출제한이 3년으로 규정되어 있는데 제가 현재 임신중이라 육아휴직을 1년간 사용할 예정임. 육아휴직기간은 경력기간에 포함되는 것으로 되어있는데 전출제한기간에도 포함되는지? ∎(행정안전부 답변) 지방공무원임용령 제27조 전출제한기간에 휴직은 포함하지 않고 있어 육아휴직기간도 포함되지 않음. (2018. 11월, 국민신문고) <지방공무원 임용령> 제31조의6(경력평정) ② 경력평정은 평정 기준일부터 경력평정 대상 공무원의 승진소요 최저연수 이상에서 해당 지방자치단체 소속 공무원의 계급별 평균 승진소요연수를 고려하여 임용권자가 정하는 기간 중 각각 실제로 직무에 종사한 기간에 대하여 별표 3의 환산율을 적용하여산정한 환산경력기간에 교육부령 또는 행정안전부령으로 정하는 평정점을 곱하는 방법으로 한다. 다만, 다음 각 호에 따른 기간은 각각 휴직 또는 직위해제 당시의 직급에서 직무에 종사한 것으로 보아 평정한다. 1. 법 제63조에 따른 휴직 중 다음 각 목의 기간 다. 법 제63조제2항제4호에 따른 휴직은 그 휴직기간. 다만, 자녀 1명에 대한 총 휴직기간이 1년을 넘는 경우에는 최초의 1년으로 하되, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 휴직기간 전부로 한다. 1) 첫째 자녀에 대하여 부모가 모두 휴직을 하는 경우로서 각 휴직기간이 교육부장관 또는 행정안전부장관이 정하는 기간 이상인 경우 2) 둘째 자녀 이후에 대하여 휴직을 하는 경우 제27조의7(전출의 제한) ① 임용권자는 경력경쟁임용시험등을 통해 임용된 공무원(법 제27조제2항제1호부터 제5호까지 및 제7호부터 제10호까지의 규정에 따라 임용된 경우로 한정한다)에 대해서는 최초로 직위에 임용된 날부터 4년의 전출제한기간(휴직기간, 직위해제처분기간, 강등 및정직 처분으로 직무에 종사하지 않은 기간은 포함하지 않는다. 이하 이 조에서 같다) 이내에는 다른 지방자치단체로 전출할 수 없다. ② 생략 - 18 - 남녀고용평등법과 다른 육아휴직기간 해석기준 적용 ○ 육아휴직 ’요건‘에 대한 해석기준이 달라 일부 기관에서 공무원과 공무직 직원 간 규정 적용 차별 발생 -「남녀고용평등법」시행지침(고용노동부)은 만 8세 이하나 초등학교 2학년 이하 자녀를 위해 육아휴직이 가능하도록 규정한 법 제19조제1항을 ‘육아휴직 개시일’을 기준으로 판단 ※ 이에 따라, 공무직 직원은 자녀 나이가 만9세가 되고 초등학교 3학년이 되어도 이미 육아휴직이 시작된 경우 사용 가능 <남녀고용평등법> 제19조(육아휴직) ① 사업주는 임신 중인 여성 근로자가 모성을 보호하거나 근로자가 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀(입양한 자녀를 포함한다. 이하 같다)를 양육하기 위하여 휴직(이하 “육아휴직”이라 한다)을 신청하는 경우에 이를 허용하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. < 「남녀고용평등과 일・가정 양립 지원에 관한 법률」시행지침 설명자료(8쪽) > 육아휴직 도중에 자녀의 나이가 만 9세가 되거나 초등학교 3학년이 되어도 이미 시작한 휴직은 사용할 수 있음 < 모성보호와 일・가정 양립 지원 업무편람(150~151쪽) > 육아휴직 대상이 되는지 여부 판단은 “육아휴직 개시일”을 기준으로 함 육아휴직을 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년을 초과한다고 하더라도 예정된 육아휴직 기간을 모두 사용할 수 있음 ○ 한편, ‘인사실무(인사혁신처)’와 ‘지방공무원 인사실무’에서는 만 8세이하‧초등 2학년 이하 요건을 ‘휴직 만료시점’까지 충족하되, 연령‧ 학년요건 중 둘 중 하나에 해당되어도 가능하다고 명시 <국가공무원법> 제71조(휴직) ② 임용권자는 공무원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 휴직을 원하면 휴직을 명할 수 있다. 다만, 제4호의 경우에는 대통령령으로 정하는 특별한 사정이 없으면 휴직을 명하여야 한다. 4. 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 여성공무원이 임신 또는 출산하게 된 때 - 19 - < 2024 공무원 인사실무(430쪽 및 441쪽) > (4) 육아휴직(법 제63조제2항제4호) ∘ 휴직사유 : 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 여성공무원이 임신 또는 출산하게 되었을 때 ※ 「만 9세 되기 1일 전」 또는 「초등학교 3학년 시작 전」중 한 가지 요건만 충족해도 가능 Q4. ...만 8세 이하 또는 취학중인 경우에는 초등학교 2학년 이하의 의미는? * 육아휴직은...만8세(만9세가 되기 하루전까지) 또는 국내학교의 학제기준 초등학교2학년 이하(3학년 시작되기 전날까지)의 자녀를 양육하기 위하여 필요하게 된 때부터 사용 가능하며 휴직신청당시뿐만 아니라 휴직기간 중에도 계속 충족되어야 함(연령‧학년요건 중 둘 중 하나에 해당되어도 가능) <지방공무원법> 제63조(휴직) ② 공무원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 휴직을 원하면 임용권자는 휴직을 명할 수 있다. 다만, 제4호의 경우에는 대통령령으로 정하는 특별한 사정이없으면 휴직을 명하여야 한다. 4. 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 여성공무원이 임신 또는 출산하게 되었을 때 < 2022년도 지방공무원 인사실무 질문과 답변(317쪽) > [질문] ...만 8세 이하 또는 취학중인 경우에는 초등학교 2학년 이하의 의미는? [답변] 육아휴직은...만 8세(만 9세가 되기 하루전까지) 또는 국내학교의 학제기준 초등학교 2학년 이하(3학년 시작되기 전날까지)의 자녀를 양육하기 위하여 필요하게 된 때부터 사용 가능하며 휴직신청당시뿐만 아니라 휴직기간 중에도 계속 충족되어야 함(둘 중 하나에 해당되어도 가능) - 이에 따라, 공무원의 경우 ‘휴직 만료시점’까지 휴직요건이 충족되어야 한다는 점만을 강조하여 엄격하게 적용 중 ※ 이 경우, 휴직기간 중 만 9세 이상이 되고 초등학교 3학년에 이르면 휴직 자동 종료 - 20 - ※ <참고> 현재, 육아휴직기간 적용 기준에 대한 국민신문고 질의도 최근 5년간 매년 200건 이상 접수 < 기관 유형별 ‘육아휴직 요건’ 관련 민원 접수 현황 > 연도 기관유형 2020 2021 2022 2023 2024. 2월 현재 계공공기관 3 8 13 273 4 301 시도교육청 8 42 15 9 2 76 중앙행정기관 219 166 165 343 40 933 지방자치단체 7 10 10 58 1 86 계 237 226 203 683 47 1,396 ☞ 육아휴직이라는 조건과 법문 취지‧내용이 동일 상황임을 고려할 때, 공무원과 非공무원인 근로자(공무직)를 차별하지 않고 해석‧적용하여 일선 행정에서의혼선 차단 필요 ▪ 공무원 甲은 자녀를 위한 육아휴직 기간이 8세까지이므로 초등학교 3학년은 초등돌봄도 불가능하다면서, 이른 하교시간으로 인해 육아시간이나 육아휴직 없이 돌보기엔 어려움이 있음을 호소 ▪ A교육청에서는 「남녀고용평등법」, 「국가공무원법」, 「지방공무원법」 간 규정 해석 기준이 달라, 공무원과 공무직의 휴직기간 적용에 차이가 있다며 고용노동부‧법제처‧권익위 등에 차별 여부를 질의 (2023. 3월, 권익위 실태조사) - 21 - 2 재정 경제적 부담 가중으로 삶의 질 저하 보수 감소와 수당 부족으로 경제적 부담 가중 ○ 출산휴가기간(3개월) 중에는 봉급이 지급되지만 육아휴직 개시 후부터는 육아휴직수당으로만 생활 ○ 그러나, 정작 육아휴직기간(3년)에는 1년만 수당을 받고 나머지2년은무급 처리되어 육아휴직자의 경제적 부담이 크다는 의견 지속 제기 ※ 고물가 시대 진입으로 현행 육아휴직수당은 매우 부족한 수준이고, 1년 후 미지급 기간 중에는 정상적 양육이 어렵다는 의견이 많음 ▪ 육아휴직 기간 중에는 보수나 수당이 전액 지급되지 않고 복직 후 일정 기간 근무 시 지급하는 것이 있음. 육아휴직수당 수령 후 퇴사 등 도덕적 해이 방지하기 위함으로 보이는데, 이를 육아휴직기간 중에는 전액을 지급하고, 복직 후일정기간 근무하지 못하고 퇴사 시 환수하는 방향으로 개선할 필요 있음. 육아휴직 시 보수 수준이 근무 당시와는 차이가 많이 나므로, 금전적 여유가 없는 사람들은 육아휴직을 쓰고 싶어도 쓸 수가 없는 경우가 많음 ▪ 1년간 육아휴직 수당으로 100만원 정도 지급, 현재 물가 상승대비 생활하기에 매우 부족한 상황이고 맞벌이를 하지 않으면 가계 경제에 큰 타격이 있을 수 있어 3년간 육아휴직을 쓰기에는 현실적으로 어려움 ▪ 공무원 맞벌이지만 육아휴직수당만으로는 경제적으로 너무 어려웠음, 3개월만 100%가 나오고 그 이후로는 더 줄어들고, 이 수당에서 기여금도 납부를 미리 해야 했기에 실질적으로 받는 돈이 생각보다 너무 적어서 힘들었음 ▪ 출산휴가기간(3개월) 동안 봉급이 지급되나, 육아휴직 후로는 육아휴직수당이 지급되어 육아를 위한 휴직은 엄두도 못냄. 1년간 육아휴직수당으로 지급되는100만원 정도 수당은 생활하기에 매우 부족한 수준이고, 1년 후에는 그마저 지급되지 않아 3년간 육아휴직을 쓰기는 현실적으로 어려움 (‘23. 11월, 권익위 실태조사) ☞ 육아휴직자에 대한 보수‧수당 지급 체계를 친육아 환경 조성을 위해 재조정‧ 인상 등 개선 검토 필요 - 22 - 일부 공제 및 건강보험료 유예 관련 지급체계 개선 요구○ 나아가, 첫째 자녀 육아휴직수당 지급액 중 15% 공제(사후지급)로 인해, 육아휴직 중 지급액은 더욱 감소되어 경제적 어려움 가중▪ 육아휴직 중 받는 급여도 당초 받던 보수에 비해 상당히 적지만, 그 금액 중 15%를 제외하고 육아휴직 복귀 6개월 후 지급하는 것은 육아휴직 중 금전적 어려움을 가중시킴. ▪ 현행 제도와 예산 내에서 육아휴직 중 실수령액을 늘릴 수 있는 방법을 강구해야 함. 특히, 공무원은 육아휴직 후 재근무비율이 100%에 가깝기 때문에 15% 제외는 불필요하다고 생각함 ▪ 중요한 것은 기여금 납입유예가 아닌 육아휴직 기간에는 기여금 납입자체를 안 해도 되는 조건이어야 함. 납입유예는 지금도 가능하나 복직 시 결국에는 다 뱉어내야하므로 복직 후 금전적으로 더 곤란해짐. ▪ 쌍둥이 자녀를 양육 중인데, 아이가 5살쯤 입사했기에 현실적으로 두명 모두 육아휴직을 사용하기가 쉽지 않음. 첫째 자녀 육아휴직기간 동안 두 아이를 동시에 양육했으나, 자녀 1명에 대한 육아휴직급여만 지급받았기에 육아휴직 기간 중 2명 양육에 대한 경제적 부담이 많았음. 따라서 자녀가 쌍둥이이거나 2자녀 이상인 경우, 2자녀 이상의 육아휴직을 동시에 사용해 육아 휴직급여를 동시에 지급받을 수 있도록 선택할 수 있어야 함. (‘23. 3월, 권익위 실태조사) ▪ (참고) 기여금 납부 육아휴직기간 기여금 납부는 휴직기간 중 중단되었다가 복직 후 2배를 납부하는 구조임. 육아휴직기간 중 납부를 선택할 수도 있으나, 경제적 이유 등으로 실제 선택하는 경우는 많지 않음. (’24 2월, A기관 급여 담당자 의견) ○ 한편, 건강보험료는 육아휴직 시 납부를 유예받고 복직 시(출산 휴가 포함) 정산납부를 고지받게 되나, 다시 육아휴직으로 변경 시에는 복직정산료를 유예받지 못하는 사례도 발생 근무 상황 육아휴직 ⇒ 복직(출산휴가 포함) ⇒ 육아휴직 건강보험료 납부유예 ⇒ 납부(급여에서 공제) ⇒ 납부 또는 납부유예* * 일선 기관마다 달리 적용되는 경우 빈발 - 23 - 실근무 2개월 미만 육아휴직자 성과가산액 미지급 ○ 실근무 경력 2개월 미만의 ‘연봉제’ 직원은 성과등급 최하위순위에 배치하고 차년도 연봉 산정 시 성과가산액을 미지급하나, 그 사유가 1년 미만 육아휴직인 경우, 성과가산액 지급 가능 ※ 평균가산율을 적용하여 성과가산액 지급액의 평균치 지급 <육아휴직자 성과가산액 지급 관련 규정> < 2024 공무원보수 등의 업무지침 > 3. 2024년 연봉의 정기조정 공무상질병(부상)휴직, 출산휴가(유산・사산휴가 포함) 및 육아휴직(규정 제15조 제6호에 해당되는 휴직기간으로 한정한다)・고용휴직・유학휴직・병역휴직, 공무상병가, 교육훈련파견으로 2022년도에 실근무기간이 2개월 미만이 되어 2023년 성과연봉 등급 최하위순위에 배치되고 성과연봉이 지급되지 않은 자에 대해서는 2023년도 소속되었던 성과연봉 지급단위의 계급별 가산기준액의 4.1%(성과연봉 지급등급・인원비율・지급액을 조정한 경우 가산기준액 조정 및 평균가산율 적용)와 기본가급(적용대상일 경우에만 해당)의 합산액으로 가산함 < 공무원 보수규정 > 제15조(승급기간의 특례) 제14조의 승급제한 기간은 제13조제1항에 따른 승급기간에 산입하지 아니하되, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 승급기간에 산입한다. 다만, 「공무원임용령」 제57조의5제1항의 복직명령에 따라 복직된 경우(휴직기간이 종료된 후에 휴직기간 중 복직명령 사유가 있었음이 적발된 경우를 포함한다)의 휴직기간은 승급기간에산입하지 아니한다. 6. 「국가공무원법」 제71조제2항제4호 또는 「교육공무원법」 제44조제1항제7호에 따른 사유로 휴직한 경우 그 휴직기간. 다만, 자녀 1명에 대한 총 휴직기간이 1년을 넘는 경우에는 최초의 1년만 산입하되, 셋째 이후 자녀에 대한 휴직기간은 전 기간을 산입한다. <예시> - 2022년 기타 휴직으로 실근무 2개월 미만 2023년 성과 C 2024년 성과가산액 0원 – 다만 육아휴직(1년 미만) 시 평균가산율 적용 ○ 그러나, 육아휴직 사용으로 실근무가 2개월 미만에 대해 일선 행정에서의 적용에 혼란 발생* * 10개월 미만의 육아휴직과 기타휴직을 사용하여 실근무 2개월 미만이 된 경우에는 지급 대상에서 제외하여 협소하게 해석하는 사례 발생 - 24 - ○ 인사혁신처는 육아휴직․기타휴직을 합산하여 10개월 이상인 경우 성과가산액 평균치 지급 가능하다는 입장이나 이를 명확히 할 필요▪ 육아휴직 10개월 이상 사용 시, 성과가산액 지급이 가능하나, 기타휴직 10일, 육아휴직 9개월 29일 사용한 경우에는 성과가산액 지급 여부가 규정 해석상 불분명하여 일선 행정에서 혼선 발생(인사혁신처 안내에 따르면 미지급 대상). (‘24. 2월, A기관 급여 담당자 의견) ▪ 재작년 이른 출산으로 2.27.까지 출산휴가였는데 하루가 부족하여 상여금을 받지 못함.(한 해 2달 이상 근무해야 상여금 지급) 갑작스런 출산으로 심신이 바쁜데상여금까지 챙기려고 하루 연차를 더 쓰는 등의 절차까지는 생각하지 못했음. 직접적인일을 한 것은 아니나 이런 부분에 있어서 육아휴직 지원에 대해 검토해야 한다고 봄. (‘23. 3월, 권익위 실태조사) 3 복지 주택․대출 및 맞춤형복지 지원 미흡 공직경력이 짧고 젊은 육아 부모의 주택 마련 어려움 ○ 정부는 임대주택 공급을 통해 젊은 공무원들에게 경제적 부담이 큰 주택 문제 해소를 위해 노력하고 있으나, 상대적으로 경제력이 부족한20대 계약자에 대한 지원은 소홀* * 20대 계약자(1,279명)는 전체 입주자(17,763명) 중 7.2%이며, 특히, 젊은 양육공무원이 포함될 수 있는 2~3인(647명)과 4인 이상(23명) 20대 계약자는 670명으로 3.78%에 불과 < 공무원 임대주택 입주 현황(공무원연금공단) > (2023. 12. 31. 기준, 단위 : 명) 거주자 계약자 1인 2~3인 4인 이상 계 20대 609 647 23 1,279 30대 2,491 6,773 1,049 10,313 40대 879 2,006 1,601 4,486 50대 394 542 749 1,685 계 4,373 9,968 3,422 17,763 - 25 - ○ 최근 공무원연금공단 연금주택 배정 시 가점제 적용기준이 개선되어 미성년자녀, 영유아자녀, 신혼부부에 대한 가점이 높아졌으나, 여전히 무주택기간에 대한 높은 가점 등 젊은 세대 지원은 확대할 필요< 공무원 임대주택 배정 시 가점제 적용기준 최근 변경 사항(인사혁신처) > 2023년 미성년자녀(10→15점), 영유아자녀(10→15점), 신혼부부(10→15점) 2024년 예정 : 신규임용 공무원(12→15점) <(참고)공무원 임대주택 가점제 적용기준(공무원연금공단)> * 주택사업운영규칙(별표10) 가점제 적용기준 ▣ 가점제 점수는 가점항목의 점수를 합한 점수로 산정한다. 배점요소 배점 배점기준 점수 비고전국 무주택 기 간 (1) 15 무주택기간 15년 이상 15 <21.12. 23. 개정> 무주택기간 10년 이상 12 무주택기간 5년 이상 8 무주택기간 1년 이상 4 무주택기간 1년 미만 2 정부 정책 배려자 가구 월평균소득 (2) 10 50% 이하 10 전년도 도시 근로자 가구당 월평균소득에 대한 비율 70% 이하 5 100% 이하 2 양육 가정 미성년 자녀(3) 15 3자녀 이상 15 태아 포함(중복적용) 2자녀 10 1자녀 5 영유아 자녀(4) 15 3자녀 이상 15 2자녀 10 1자녀 5 (예비)신혼부부(5) 15 결혼예정일 6개월전부터 결혼 7년이내 15 주거약자 가정(6) 10 주거약자법 대상자로서 주민등록표상 함께 등재 10 중복적용 안됨 한부모 가정(7) 10 한부모가족증명서 제출자 및 가족관계증명 서상 배우자없이 민법상 미성년자녀를 부양 하고 있는 자로서 주민등록표상 함께 등재 10 신규 임용공무원(8) 12 임용 5년 이내 의사공무원 12 < 2 3 . 1 1 . 7 . 개정> 임용 5년 이내 10 순직공무원 유족(9) 2 순직이 결정된 공무원의 유족 2 가점 계 104 <21.12.23. 개정> (1)주택소유 국토부 전산검색으로 확인, (2)사회보장정보원 소득자료로 확인, (3)(4)주민등록표등본에 등재된 자 및 임신진단서로 확인, (5) 예비신혼부부 온라인 동의 및 혼인관계증명서로 확인, (6)(7)(8)(9) 입주신청자가 제출한 관련 증명서 및 주민등록표등본으로 확인 ※ 동점자 처리 : ① 전국무주택기간이 긴 세대(년 단위) ② 생년월일이 빠른 자 - 26 - ○ 한편, 공무원연금공단 분양주택 배정 시 점수산정 기준도 재직기간‧ 무주택기간 등 경력 위주로 설계되어 있어, 경력이 짧고 경제력도 부족한 20‧30 젊은 세대 공무원들에게는 불리한 구조 < 공무원 분양주택 배정 시 점수산정 세부기준(주택사업운영규칙) > (공무원연금공단) 배점항목 배점 배점기준 점수 배점기준 점수계 100 ① 무주택 기간 35 1년 미만 0.5 8년 이상~9년 미만 18.9 1년 이상~2년 미만 2.8 9년 이상~10년 미만 21.2 2년 이상~3년 미만 5.1 10년 이상~11년 미만 23.5 3년 이상~4년 미만 7.4 11년 이상~12년 미만 25.8 4년 이상~5년 미만 9.7 12년 이상~13년 미만 28.1 5년 이상~6년 미만 12.0 13년 이상~14년 미만 30.4 6년 이상~7년 미만 14.3 14년 이상~15년 미만 32.7 7년 이상~8년 미만 16.6 15년 이상 35.0 ② 부양 가족수 30 0명(신청자 본인) 6 4명 22 1명 10 5명 26 2명 14 6명이상 30 3명 18 ③ 공무원 재직기간 35 1년 미만 2 17년 이상~18년 미만 19 1년 이상~2년 미만 3 18년 이상~19년 미만 20 2년 이상~3년 미만 4 19년 이상~20년 미만 21 3년 이상~4년 미만 5 20년 이상~21년 미만 22 4년 이상~5년 미만 6 21년 이상~22년 미만 23 5년 이상~6년 미만 7 22년 이상~23년 미만 24 6년 이상~7년 미만 8 23년 이상~24년 미만 25 7년 이상~8년 미만 9 24년 이상~25년 미만 26 8년 이상~9년 미만 10 25년 이상~26년 미만 27 9년 이상~10년 미만 11 26년 이상~27년 미만 28 10년 이상~11년 미만 12 27년 이상~28년 미만 29 11년 이상~12년 미만 13 28년 이상~29년 미만 30 12년 이상~13년 미만 14 29년 이상~30년 미만 31 13년 이상~14년 미만 15 30년 이상~31년 미만 32 14년 이상~15년 미만 16 31년 이상~32년 미만 33 15년 이상~16년 미만 17 32년 이상~33년 미만 34 16년 이상~17년 미만 18 33년 이상 35 ※ 동순위 동점자 처리 ① 무주택기간 항목의 점수가 높은 자 ② 공무원 재직기간 항목의 점수가 높은 자 ③ 부양가족 수 항목의 점수가 높은 자 ④ 생년월일이 빠른 자 - 27 - 젊은 육아 부모의 대출금 상환 부담 증가 ○ 보수가 지급되지 않는 휴직기간 중 대출금 상환‧신규 대출에 따른경제적 부담은 더욱 증가하여 이중고 발생 ※ 공무원 급여 체계도(J커브 형태) 경력이 짧은 젊은 육아 부모의 대출금상환을 어렵게 만드는 요인 중 하나로 작용 ▪ 맞벌이 부부인 남편 甲(공무원)과 아내 乙(공공기관 직원)은 두 자녀 양육을 위해 육아휴직하던 아내가 복직하고, 남편이 육아휴직을 함. 예상치 못하게 셋째 자녀를 임신하게 되어 아내가 다시 육아휴직을 하고, 약 7개월간 동반휴직함. 아내가 이미 1년씩 2회 육아휴직을 사용해 육아수당이 지급되지 않아, 동반휴직기간 중 남편 육아휴직급여만으로 생활해 금전적으로 어려워 대출을 끌어와 생활비에 충당함. 출산 후 세 자녀 양육으로 아내는 계속 육아휴직을 이어가고, 남편만 복직함. 대출 상환액이 크게 늘어난만큼 상환 부담도 커짐▪ 마이너스통장, 연금대출 등으로 개인대출을 최대한 하는데, 복직 후 상환금 갚기, 기여금 2배납부 등으로 실수령액이 너무 적음. (‘23. 3월, 권익위 실태조사) ○ 공무원연금공단에서 시행하는 ‘주택구매대출액’은 40‧50대에 비해20‧ 30대가 상대적으로 많으며, 이는 안정적 주거환경 마련을 원하는 젊은 세대에게 대출금 상환 부담도 커지고 있음을 의미 < 최근 5개년 주택구매대출액 현황(공무원연금공단) > (2023. 12. 31. 기준, 단위 : 백만원) 주택 구입 대출 총합계 45,202 119,079 125,903 96,941 92,467 - 28 - ※ 이에 반해, 공무원연금공단의 연금대부 중 ‘일반대출’과 ‘주택임차대출액’의경우 20‧30세대보다 40‧50세대가 상대적으로 많은 경향 < 최근 5개년 일반대출현황(공무원연금공단) > (2023. 12. 31. 기준, 단위 : 백만원) 일반 대출 총합계 322,225 283,230 251,791 198,394 273,684 < 최근 5개년 주택임차대출현황(공무원연금공단) > (2023. 12. 31. 기준, 단위 : 백만원) 주택 임차 대출 총합계 24,514 49,332 26,085 46,711 28,109 ※ (참고) 공무원연금공단 시행 연금대부 종류 ① 일반대출 ② 주택자금대출(주택구매대출, 주택임차대출) ③ 행복도약대출(미취학자녀, 2자녀, 육아휴직, 한부모가족 등) - 29 - 육아휴직자에 대한 복지 안내 미흡 ○ 개인별 지급 포인트‧단체보험 가입 등 맞춤형복지 혜택은 재직자 중심으로 운영되고, 육아휴직자를 위한 안내는 미흡하다는 불만 존재 ※ 복지포인트 안내가 불충분한 상황에서 신청 누락이 발생 시, 소급 지급도 불가해 육아휴직자들의 불만 가중 < 공무원 맞춤형 복지제도 > ▪ (정의) 공무원의 다양한 복지수요를 충족하기 위해 각 개인에게 주어진 복지점수(포인트) 범위내에서 자신에게 적합한 복지혜택을 선택하도록 하는 제도 (국가공무원은 인사혁신처, 지방공무원은 행정안전부 관장) ▪ (연혁) ‘03.1월 지자체 시범 실시, ‘05.1월 중앙행정기관 및 지자체별 실시 ▪ (근거) 1. 국가공무원법 제52조(능률 증진을 위한 실시사항) 2. 공무원 후생복지에 관한 규정(대통령령) 3. 공무원 보수 등의 업무지침(제10장 맞춤형복지제도 업무처리 기준) ▪ (맞춤형 복지 구성) 1. 필수기본항목 – 정부차원, 전체 구성원 의무 가입 (생명/상해보험) 2. 선택기본항목 - 각 소속기관의 장 정책적 설정, 조직 구성원 의무 가입 (본인 및 가족 의료비 보장보험, 건강검진 등) 3. 자율항목 – 각 구성원이 자유롭게 선택 (건강관리, 자기계발, 여가활용, 가정친화) ▪ (복지 점수배정) 1. 후생복지운영협의회를 설치하여 운영 2. 복지점수(포인트) 구성 : 1점(포인트) = 1,000원 기본복지 점수(400점) 일률 + 근속복지 점수(1년 근속당 10점, 최고 300점) + 가족복지 점수(배우자 포함 4인 이내, 배우자 100점/직계 존·비속 1인당 50점, 직계 비속 중 둘째 자녀 100점, 셋째 자녀부터 200점) * 인사혁신처 예규(맞춤형복지제도 업무처리기준) 기준이며, 기관별 예산액 등 감안하여 소속기관의 장이 다르게 정할 수도 있음 3. 복지점수의 배정 : 사용가능 복지점수(자율항목)=배정 복지점수-단체보험료▪ (공무원 단체보험) 소속기관 개별계약으로 가입하거나 공단의 단체보험 통합계약을 통해 가입 - 30 - ○ 특히, 맞춤형 복지 혜택은 ‘연도별’ 지급과 ‘월할계산’ 방식으로 운영되어 육아휴직 기간 중에는 미지급 <맞춤형 복지제도 운영규정> 공무원 후생복지에 관한 규정(대통령령) - 인사혁신처(연금복지과) 제3조(적용범위) ① 이 영에 따른 후생복지제도는 행정부 소속 국가공무원에 대하여 적용한다. ② 제1항에도 불구하고 운영기관의 장은 인사혁신처장이 정하는 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에 대하여 제6조부터 제12조까지에 해당하는 사항의 적용을 배제하거나 제한할 수 있다. 1. 휴직 중인 공무원 2. 시보 임용기간 중에 있는 공무원3. 국외에 파견 중인 공무원 4. 재외공관에 근무 중인 공무원 단체보험 임의 가입‧미인정 등 육아생활 안전위험 노출○ 육아휴직기간 중 단체보험이 임의로 가입되거나 중복‧누락되는 등 육아를 위한 안전장치가 작동하지 못하는 위험 발생 ▪ 휴직자에게 맞춤형 복지 혜택과 기여금 제도에 대한 안내가 전혀 되지 않음▪ 둘째 자녀 출산 후 출산 복지포인트는 신청해서 지급 받았으나 둘째의 가족 복지점수는 담당자가 누락시켜 못 받았는데, 복직 후 이를 발견해 소급 요청했으나 당해 연도가 아니라며 받지 못함 ▪ 도 시행 맞춤형 복지(돌봄서비스) 혜택은 실근무자 기준으로, 육아휴직자는 해당되지 않아 육아비용이 추가로 증가하고 복직을 앞당겨 심리적으로 압박받음. 이런 복지혜택조차 부족하다면 둘째 아이부터는 휴직을 꺼리게 됨 ▪ 맞춤형복지제도를 휴직자들에게 알려주지 않아 어린이집 수당을 6개월간 받지못하고 금전적 손해가 발생했으나 각자 신청해야 한다는 신청주의로 일관함▪ 육아휴직 후 3월에 복직했으나, 1~2월 중 이미 임의로 ‘기본’으로 가입되어 단체보험가입여부를 선택할 수 없었음 ▪ 육아휴직 중 고지 없이 단체보험 담당자로 인해 실비보험 중복 신청이 되었으나 취소 등 정정이 되지 않아 보험금, 보험청구금에서 큰 손해를 봄 (‘23. 11월, 권익위 실태조사) ☞ 육아휴직기간 중 기여금 선택 납부도 가능한 점 등을 고려할 때, 육아휴직기간 중 맞춤형 혜택을 유지‧개선할 필요 - 31 - 4 양육환경 양육 지원 및 복직 관리 미흡 복직 시 기피부서 발령 및 원격지 근무 ○ 육아휴직 후 복귀자나 양육 의무자들이 조직 내 인사 운영 필요성 등을 이유로 기피부서‧원거리 위치부서로 발령받는 사례 빈발▪ 근무지와 자택 간 출퇴근 거리가 가까운 학교에도 자리가 비어 있었지만 기피 학교로 인사이동이 남에 따라 아무도 지원하지 않은 기피 학교로 발령남 ▪ 육아휴직 전 20~25분 출퇴근 거리에서 육아휴직 후에는 근무장소가 변경되어 50분 출퇴근 거리로 늘어남(긴 출퇴근 시간으로 인해 자녀 돌봄이 어렵고, 아침 7시 40분부터 자녀 혼자 집에 있는데 누가 둘째를 낳고, 육아휴직을 쓰겠는가?) ▪ 희망했던 학교에는 기간제 직원을 발령내고, 육아휴직 후 복귀하는 공무원은 더 먼거리에 위치해 지원자가 없는 학교로 발령남 ▪ 육아휴직 후 복귀 시 모두가 기피하고 지원자가 없던 학교로 발령나면서, 현재 학부모 악성 민원으로 정신과 치료 중임 ▪ 복직자는 발령 순위도 제일 꼴등임. 발령순위에서 오히려 가산점을 주길 바람▪ 소수직렬 공무원인 甲은 육아휴직을 들어갔는데, 해당 부서의 휴직자 티오를 그대로 두고 대직자를 받지 않음. 둘째까지 낳으면서 휴직이 길어졌는는데 본의아니게 부서 동료 직원들의 눈치를 보게 되었고, 내부적으로 인력 부족으로 인한 불만이 쌓이게 되고 언제 복직하느냐는 전화를 여러 번 받음 ▪ 복직하려고 인사부서에 연락했더니, 기존 인원이 먼저 순환된 후 마지막으로 다들기피하는 먼 지역에 인사 발령이 남. 육아휴직을 한 것이 죄라는 생각이 들었고, 복직을 번복해야 하나 생각함. 아기가 어리다는 부분은 다른 사람들도 마찬가지라며 수용되지 않음. 육아휴직 복직자를 가장 먼저 배치해줘야 한다고 생각함▪ 육아휴직 후에도 기존에 근무하던 부서에 고스란히 배치된다면 육아휴직이 더 많아질 것으로 기대함 ▪ 초등2학년 자녀 부부 공무원 2명 모두 비연고지에 근무 중임, 불가피하게 배우자가현재 육아휴직 중이나 복직 시에도 비연고지로 복귀해야 해서 양육에 어려움. 부부공무원은 희망 시, 2명 모두 비연고지 발령내지 않고 적어도 1명은 연고지로발령내 출퇴근 가능하게 배려 필요함. 육아고충 심사 시 자녀 양육을 배려하는 조직문화 정착 필요함 (2023. 10월, 권익위 실태조사) - 32 - 복직을 위한 사전안내 미흡 ○ 육아휴직공무원의 복직 과정에서 인사에 관한 사전안내도 미흡하여 업무 적응과 육아를 병행하기 어려운 경우가 다수 ▪ 근무지에서 학급이 사라져 다른 곳으로 발령 난다는 것을 복직원을 제출 하는 날이 되어서야 알게 됨 ▪ 복직 시 부서 선택권이 전혀 없었고, 누구도 원하지 않는 가장 기피 부서로 발령났는데, 심지어 복직 전날까지도 어느 부서로 발령나게 되는지 알려주지도 않음▪ 부서 발령 등에 대해 사전 통보를 받지 못한채 다른 부서로 발령받음. 육아휴직 중 부서 이전이 되더라도 본인에게 공식적으로 사전 통보 필요함. (2023. 10월, 권익위 실태조사) 소속 부서의 대체인력 부족 및 업무 가중 ○ 육아휴직공무원 소속부서는 인력 누수에 따른 대체인력 확보가 쉽지 않고 동료 직원들의 업무는 가중되는 상황 ※ 다수 기관이 정원 대비 현원이 부족한 현실에서, 육아휴직 당사자도 동료들에게 미안함과 눈치를 보게 되는 불편 발생 <국가공무원법> 제43조(휴직ㆍ파견 등의 결원보충 등) ②...다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 대통령령등으로 정하는 경우에 한정하여 그 휴가 또는 휴직의 시작일부터 결원을 보충할 수 있다. 1. 병가와 제71조제1항제1호에 따른 휴직을 연속하여 6개월 이상 사용하는 경우 2. 출산휴가와 제71조제2항제4호에 따른 휴직을 연속하여 6개월 이상 사용하는 경우▪ 육아휴직 당시, 부서 휴직자 티오를 그대로 두고 대직자 받지 않음. 둘째까지 낳아 휴직이 길어졌는데 본의 아니게 동료 눈치를 보게 됨. 특히 소수직렬인데 인력 부족으로 인한 내부 불만이 쌓이며 언제 복직하느냐는 전화를 여러 번 받음▪ 복직하려고 인사부서에 연락했더니, 기존 인원 먼저 배치 후 마지막으로 다들 기피하고 먼 지역에 발령남. 육아휴직한 것이 죄라는 생각이 들었고, 복직을 번복해야 하나 생각함. 아기가 어리다는 부분은 다른 사람들도 마찬가지라며 수용되지 않음. 육아휴직 복직자를 가장 먼저 배치해줘야 한다고 생각함 ▪ 대부분 정원 대비 현원이 적고 육아휴직자가 발생하면 기존 업무를 계속 유지하기 위해 업무량은 증가하게 되면서 마음 편하게 육아휴직 사용이 어려움(2023. 10~12월, 권익위 실태조사) - 33 - 기계적 육아시간 적용으로 돌봄 공백 야기 ○ 어린이집이나 유치원에 다니는 6~7세 미취학 자녀를 위해서는 육아시간 사용이 불가해 어려움이 많다는 불편민원 발생 - 현행 규정상 만5세까지만 육아시간 사용이 가능해, 미취학 아동이라는 동일한 조건임에도 육아환경 차별과 돌봄 공백 야기 ※ 7세 이하 아동 육아환경은 ‘생일’ 도과 여부보다는 ‘취학 시기’가 더 크게 영향을 미친다는 의견 <국가공무원 복무규정> 제20조(특별휴가) ①~④ (생략) ⑤ 5세 이하의 자녀가 있는 공무원은 자녀를 돌보기 위하여 24개월의 범위에서 1일 최대 2시간의 육아시간을 받을 수 있다. (이하 생략) ▪ 지방공무원 육아시간은 만5세이하까지만 사용 가능하고 7세 생일이 지나면 사용할 수 없음. 도 면적이 넓어 출퇴근에 1시간 이상 걸리는데, 출퇴근에 맞춰아이를 기관에 맡기려면 일찍 데려다주고 늦게까지 있게 함. 육아시간 24개월을 사용하지도 않았는데 7세 생일이 지나 육아시간은 쓸 수 없어 아이를 7시30분에 유치원에 데려간 후 출근함. 육아시간 24개월을 늘려 달라는 게 아님. 사용기한이라도 육아휴직처럼 초등학교 2학년까지 해주면 24개월을 각 가정에서 상황에 맞게 잘 활용할 수 있을 것임. ▪ 육아시간 사용 연령이 만5세까지로 사용기간이 너무 짧음. 초등학교 저학년까지는 육아시간이 반드시 필요. 육아휴직과 같이 사용 연령을 확대하거나 육아기 근로시간 단축과 동일(12세)하게 맞춰주길 바람. 경제적 이유로 휴직이어렵고 육아와 일을 병행하는 부모에게는 육아시간이 절실함. ▪ 육아시간 사용기한이 짧다보니 사용 못하고 소멸되는 경우도 많음. 맞벌이 가정에는 육아시간 확대가 현재로서는 가장 필요한 제도입니다. 36개월로 확대, 사용연령 기한 연장해 주십시오. (‘17. 8월, 국민신문고) ▪ 육아시간제도를 만5세가 아닌 7세나 미취학 자녀 등으로 규정해 주길 바람. 육아환경은 생일이 아니라 취학기로 큰 변화가 있으니, 육아시간 사용기간은기존과 같더라도 사용기한을 취학 전까지 적용해 주었으면 함. (‘24. 1월, 육아휴직공무원 의견) - 34 - Ⅴ. 개선방안 1 승진․평가 인사 우대로 출산장려 및 육아휴직 활성화 육아휴직 공무원 근무평정‧성과평가 시 인센티브 부여 ○ 육아휴직 후 복귀한 공무원에게 의무적으로 일정 상위 등급 이상의 근무평정 인정 및 성과평가등급 부여 < 인센티브 부여(예시) > 반영항목 개선 내용(예시) 근무평정 ◼ 육아휴직 공무원 근무평정 방식 개선 ∙ 육아휴직 전 근무 당시 부여받은 근무평정 결과 이상을 의무적 인용∙ 육아휴직 후 복귀한 자에게는 일정하게 높은 수준의 근무평정 점수(우) 이상을 부여 (Ex) 우 ⇒ 우 또는 수 성과평가 ◼ 육아휴직 공무원 성과등급 지급 개선 ∙ 육아휴직 전 근무 당시 부여받은 성과평가 등급 이상을 의무적 부여∙ 육아휴직 후 복귀한 자에게는 일정하게 높은 수준의 성과등급(A 또는2번째 등급) 이상을 보장 (Ex) A ⇒ A 또는 S <○○기관 00년도 성과급 지급계획 사례> ▪ 성과급 지급대상 및 방법 - 지급 특례 - (계획인사교류) 본인의 귀책 등 불가피한 사유를 제외하고는 최하위등급 부여 불가하고, 동일 직급에서 인사교류전 부여받았던 지급등급보다 한 단계 이상 높은 등급 부여 (공무원임용규칙 제57조의8제2항) ※ 다만, 인사교류전 지급등급이 최상위등급 또는 최상위등급 바로 하위등급인 경우에는 최상위등급의 바로 하위등급 이상 부여 ※ 교류(협의)기간이 6개월 이상 1년 미만인 경우 최초 평가기준일 현재 실교류기간이2개월 이상인 공무원에게 1회 인센티브를 부여하고, 2개월 미만인 경우 다음 연도말기준 평가 시 1회 인센티브 부여하며, 실교류기간이 1년 이상인 경우에는 아래 기준에 따라 인센티브 부여(인사혁신처 지침) ▪ 육아휴직 후 8월 복직한 직원에게 성과등급 S 부여 - 35 - 육아휴직공무원 승진심사 시 우대방안 강구 ○ 육아휴직 전 승진심사 대상에 포함되었던 공무원은 육아휴직기간 중에도 승진심사 대상자 배수에 포함 ※ (예시) 육아휴직 전 승진심사 대상에 포함되었던 공무원은 출산‧육아휴직기간 중에도 승진심사 대상자 범주에 포함(시험승진, 근속승진 포함) ○ 다자녀(2자녀 이상) 육아휴직공무원의 복귀 시, 일정한 조건과 비율 내에서 승진배수 대상범위 내 포함 및 승진 우대 ※ (예시1) 2자녀 이상 7급 이하 직원 승진배수범위 내 진입 시 승진예정인원의 일정 비율 내 승진 우대 등 <○○광역지자체 공무원 인사 규칙> 제28조의3(실적 가산점) ① 평정규칙 제25조의2에 따른 가산점의 부여 기준 및 요건은 별표 21의 구분에 따른다. 이 경우 실적 가산점의 합은 총 3점을 초과할 수 없다. ② 평정규칙 제27조제1항 단서에 따라 승진후보자 명부 작성 시 합산하는 실적 가산점은 근무성적평정점 반영비율 및 방식과 동일하게 산정한 점수로 하되, 3점을 넘지 못한다. [별표 21] 실적가점 부여기준(제28조의제3항 관련) (단위 : 점) 대상분야 부 여 기 준 부여가점 산 정 방 법 비 고 3. 다자녀 공무원 3. 다자녀 공무원 ○ 남성․여성 구분 없이 2자녀 이상을 출산한 공무원 ○ 道 부부 공무원인 경우 1 인에 한하여 부여 - 3자녀 이상 - 2자녀 1.5 0.7 ○ 2번째 이상 자녀를 출산 후, 최초 도래 되는 근무 성적평정에 가점(1자녀 당 1회) 부여 ○ 근무성적평정위원회에서 인 정하는 경우에만 부여 개별 신청 (실국장확인) ※ (예시2) 다자녀 양육 공무원 승진 우대 규정의 ‘8급 이하 직급 제한’ 폐지<공무원임용령> 현행 개정(안) 제33조의2(다자녀 양육 공무원에 대한 승 진 우대) 소속 장관은 8급 이하 공무원 을 승진임용하려는 경우 인사혁신처장이 정하는 바에 따라 다자녀를 양육하는 공 무원을 우대하기 위하여 필요한 조치를 할 수 있다. 제33조의2(다자녀 양육 공무원에 대한 승진 우대) 소속 장관은 8급 이하(삭제) 공무원을 승진임용하려는 경우 인사혁신처장이 정하는 바에 따라 다자녀를 양육하는 공무원을 우대하기 위하여 필요한 조치를 할 수 있다. - 36 - ※ (예시3) 승진후보자 명부 작성 시, 다자녀에게 일정 가점 부여 <공무원 성과평가 등에 관한 규정> 현행 개정(안) 제27조(가점평정) ① 소속 장관은 제29조에 따른 승진후보자 명부를 작성할 때에는 직무 관련 자격증의 소지 여부, 특정 직위 및 특수지역에서의 근무경력, 근무성적 평가 대상 기간 중의 업무혁신 등 공적 사항, 그 밖에 직무의 특성 및 공헌도 등을 고려하여 해당 공무원에게 5점의 범위에서 가점을 부여할 수 있다. 다만, 「공무원임용령」 제43조의3제3항에 따른 전문직위에 같은 조 제4항에 따른 기간 이상 근무한 사람에 대해서는 가점을 부여 하여야 한다. ② 제1항에 따른 가점 부여 기준 등은 인 사혁신처장이 정하는 가점 항목ㆍ범위 등을 고려하여 소속 장관이 정한다. ③ 소속 장관은 제2항에 따른 가점 부여 기준을 변경하려는 경우에는 근무성적평 가 대상 기간 전에 미리 그 내용을 소속 공무원에게 공개하고 의견을 수렴하여야 한다. 제27조(가점평정) ① 소속 장관은 제29조에따른 승진후보자 명부를 작성할 때에는 직무 관련 자격증의 소지 여부, 특정 직위및 특수지역에서의 근무경력, 근무성적평가 대상 기간 중의 업무혁신 등 공적사항, 다자녀 양육, 그 밖에 직무의 특성 및 공헌도 등을 고려하여 해당 공무원에게5점의 범위에서 가점을 부여할 수 있다. 다만, 「공무원임용령」 제43조의3제3항에 따른 전문직위에 같은 조 제4항에 따른 기간 이상 근무한 사람에 대해서는 가점을부여하여야 한다. ② 좌동 ③ 좌동 <지방공무원 임용령> 현행 개정(안) 제32조(승진후보자 명부의 작성) ② 제1항에 따른 승진후보자 명부 작성을 위한 평정에서 공무원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 가산점을 줄 수 있고, 징계처분을 받은 경우에는 감점을 할 수 있다. 다만, 제5호에 해당 하는 근무경력에 대해서는 가산점을 주어야 한다. 1. 자격증이 있는 경우 2. 도서ㆍ벽지 등 특수한 지역에서 근무한 경력이 있는 경우 3. 교류직위 등 특정한 직위에서 근무한 경력이 있는 경우 4. 규칙으로 정하는 특정한 업무에 근무한 경력이 있는 경우 5. 재난 및 안전관리 업무 중 규칙으로 정 하는 업무에 근무한 경력이 있는 경우 6. 탁월한 근무실적 또는 공헌이 있는 경우 제32조(승진후보자 명부의 작성) ② 제1항에 따른 승진후보자 명부 작성을 위한 평정에서 공무원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 가산점을줄 수 있고, 징계처분을 받은 경우에는 감점을 할 수 있다. 다만, 제5호에 해당하는 근무경력에 대해서는 가산점을 주어야 한다. 1.~6. 생략 7. 다자녀를 양육중인 공무원(신설) - 37 - 육아휴직기간 인정범위 확대 ○ 육아휴직기간 전(全) 기간을 ‘경력평정기간’에 포함 인정 및 사용기간 연장 * (예시) ▴첫째 자녀부터 최대 3년까지 근무연수 산입(분할사용 허용 포함 등), ▴육아휴직기간 연장(3년 → 5년 등) ○ ‘전출제한기간’ 산정 시, 육아휴직기간은 실근무에 준하여 포함<공무원임용령(예시)> 현재 개정(안) 제45조의2(소속 장관이 다른 기관으로의 전보) ② 「공무원임용시험령」 제21조에 따라 실시한 5급 공개경쟁 채용시험에 합격한 공무원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당 하는 경우를 제외하고는 최초 임용일부터 3년의 전출제한기간(시보임용 기간, 휴직 기간, 직위해제처분기간, 강등 및 정직 처분으로 직무에 종사하지 않은 기간은 포함하지 않는다. 이하 이 조에서 같다)이 지나야 전출될 수 있다. 제45조의2(소속 장관이 다른 기관으로의 전보) ② ...를 제외하고는 최초 임용일부터 3 년의 전출제한기간(시보임용 기간, 휴직기간, 직위해제처분기간, 강등 및 정직 처분으로 직무에 종사하지 않은 기간은 포함하지 않는다. 다만, 법 제71조제2항제4호에 따른 휴직은 그 휴직기간을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)이 지나야 전출될 수 있다. <지방공무원 임용령(예시)> 현재 개정(안) 제27조의7(전출의 제한) ① 임용권자는 경력 경쟁임용시험등을 통해 임용된 공무원(법 제27조제2항제1호부터 제5호까지 및 제7 호부터 제10호까지의 규정에 따라 임용된 경우로 한정한다)에 대해서는 최초로 직위에 임용된 날부터 4년의 전출제한기간(휴직기간, 직위해제처분기간, 강등 및 정직 처분으로 직무에 종사하지 않은 기간은 포함하지 않는다. 이하 이 조에서 같다) 이내에는 다른 지방자치단체로 전출할 수 없다. 제27조의7(전출의 제한) ① 임용권자는 경력경쟁임용시험등을 통해 임용된 공무원(법 제27조제2항제1호부터 제5호까지 및 제7 호부터 제10호까지의 규정에 따라 임용된 경우로 한정한다)에 대해서는 최초로 직위에임용된 날부터 4년의 전출제한기간(휴직기간, 직위해제처분기간, 강등 및 정직 처분으로 직무에 종사하지 않은 기간은 포함하지 않는다. 다만, 법 제63조제2항제4호에 따른 휴직은 그 휴직기간을 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 이내에는 다른 지방자치단체로 전출할 수 없다. ○ 공무원 육아휴직 요건에 대해「남녀고용평등법」과 같은 수준으로 해석‧판단기준을 변경․개선 * (예시) 만 8세 이하 또는 초등 2학년 이하를 ‘육아휴직 개시일’ 기준으로 판단 - 38 - 2 재정 양육 친화적 경제 지원 확대 육아휴직수당 지급액 인상 및 지급체계 개선 ○ 육아기간 중 경제적 부담 완화를 위하여 육아휴직수당 인상< 육아휴직수당 인상(예시) > 반영항목 개선(예시) 육아휴직수당 인상 ◼ 육아휴직 시작일로부터 12개월(시작일로부터 최대 1년)까지육아휴직 시작일 현재 육아휴직공무원 호봉 기준 월봉급액의 100퍼센트에 해당하는 금액 ◼ 육아휴직 시작일로부터 최대 3년까지 ◼ 공무원 평균보수 기본급 수준의 수당 지급(3~4백만원) 쌍둥이‧2자녀 위한 육아휴직수당 동시 지급 허용 ◼ 쌍둥이나 2자녀 이상을 위해 육아휴직 동시 사용 시 육아 휴직수당 동시 지급 허용 ○ 육아휴직기간 중 지급액 총액 규모를 상향(Ex: 전액 지급)하는 등 육아휴직수당 지급체계 개선 < 개정사항(예시) > 현행 개선(예시) 나. 지급액 1) 총지급액 가) 육아휴직 시작일로부터 12개월(시작 일로부터 최대 1년)까지 육아휴직 시작일 현재 육아휴직공무원 호봉 기준 월봉급액의 80퍼센트에 해당하는 금액. (이하 생략) 2) 육아휴직기간 중 지급액 가) 1)총지급액...에서 85퍼센트에 해당 하는 금액을 지급하되...(이하 생략) 3) 육아휴직 복직 후 지급액 가) 총지급액의 15퍼센트에 해당하는 금액은 휴직종료 후 복직하여 6개월 이상 계속하여 근무한 경우 7개월째 보수지급 일에 합산하여 일시불로 지급한다. 나. 지급액 1) 총지급액 가) 좌동 2) 육아휴직기간 중 지급액 가) ...100퍼센트... (삭제) - 39 - 성과가산액 지급 제한 사유 명확화 ○ 기타휴직과 함께 육아휴직 2개월 이상을 사용하여 실제 근무기간이 2개월 미만이 된 연봉제 직원에게도 성과가산액 지급됨을 명확화 ※ (예시) ▴‘실근무기간 2개월 미만은 육아휴직 등 해당 휴직을 10개월 이상 사용하여 실근무일이 2개월 미만인 경우를 말한다’ 등 명시적으로 규정 내지해석 지침 제공 육아휴직 재사용으로 인한 건강보험료 중단 절차 개선○ 육아휴직 공무원이 복직 후 다시 육아휴직 사용 시 건강보험료 납부 유예하도록 명시 ※ (예시) ‘복직 후 다시 육아휴직 사용 시 건강보험료 납부 유예가 재개된다‘ 등 명시적으로 규정 내지 해석 지침(Q&A 등) 제공 ⇨ 「공무원 보수 등의 업무지침」 등 관련규정에 반영 - 40 - 3 복지 출산‧육아휴직자 복지 혜택 지원 확대 공무원 임대주택 배정 시 청년세대 우대 및 거주여건 개선○ 경력자에게 유리한 기존 입주자 배정 평가기준을 공직경력이 짧고 젊은 육아‧양육 의무자 중심으로 재설계 < 공무원 임대주택 입주자 평가기준 개선(예시) > 반영항목 개선(예시) 공직경력이 짧고 젊은 육아‧양육 의무자 위주 배정기준 개선 ◼ 현행 공무원 임대주택 배정 시 세대별 구분하고 신혼부부・신규임용 후 결혼 공무원・육아‧양육 의무자에게 일정 비율 할당・재조정 ◼ 현행 공무원 임대주택 배정 시 점수산정 세부기준 중 동순위 동점자 처리 기준 폐지 ◼ 20‧30세대 및 육아‧양육 의무자 대상 일정량 할당 ◼ 직장 소재지 근무 육아공무원에게 임대주택 우선 배정(장거리 출・퇴근자는 주택보유자에게도 인정 포함 등) ○ 육아‧양육공무원 가족의 주거 안정을 위한 거주기간 연장 등 거주여건 개선 ※ (예시) ▴공무원 임대주택 거주기간 대폭 연장(최대 10년 등) 육아‧양육공무원의 대출금 부담 완화 ○ 공직경력이 짧고 젊은 육아‧양육공무원에게 대출금리 인하 등 부담 완화 < 공무원 대출부담 완화(예시) > 반영항목 개선(예시) 공직경력이 짧고 젊은 육아‧양육 의무자 금리 인하 등 조정 ◼ 육아‧양육공무원 대상 무이자 대출 및 대출한도액 확대(1억 원 이상) 도입 ◼ 출산・결혼 시 분양‧임대주택 지원 ⇨ 「공무원 연금대부 업무처리기준」 등 관련규정에 반영 - 41 - <헝가리 출산 개선대책 사례(일부)> ▪ 평생 소득세 면제 : 4명 이상의 아이 가진 여성 대상 ▪ 미래 아기 대출(baby-expecting loan) : 아이를 낳기로 약속하면 대출 ▪ 무이자 대출 : 40세 미만 초혼 여성 대상, 최대 1,000만 포린트(한화 4,000만원)까지▪ 대출이자 면제 : 5년 이내 1명 이상 자녀 출산 시 대출이자 면제 ▪ 대출액 탕감 : 2명 이상 자녀 출산 시 대출액의 1/3, 3명 이상 출산 시 대출액 전체 탕감▪ 기타 : 자동차 구매비 지급, 보육시설 신설, 건강보험 시스템 투자, 주거비 보조 등 (대외정책연구원 게시 자료 인용) 맞춤형 복지 혜택 개선대책 강구 ○ 육아휴직 공무원에게 일정 수준의 맞춤형 복지포인트 보장 지급 ※ 현 재직자 기준의 틀을 개선하여 육아휴직기간을 근무기간으로 인정 < 육아휴직자 맞춤형 복지 혜택 확대 방안(예시) > 반영항목 개선(예시) 첫째 자녀 육아 축하 기본 포인트 지급 ◼ 첫째 자녀를 출산한 육아휴직 공무원에게는 기본 복지포인트 1,000point(1백만원 상당) 지급 다자녀 지급 ◼ 둘째 자녀를 출산한 육아휴직 공무원에게 2,000point(2백만원 상당) 복지포인트 지급 ◼ 셋째 자녀를 출산한 육아휴직 공무원에게 3,000point(3백만원 상당) 복지포인트 지급 출산, 결혼 포인트 지급 ◼ 출산 및 결혼에 대해 축하 poin 추가 및 출산장려금 지급 ○ 육아휴직 공무원은 기간에 상관없이 재직공무원과 같이 맞춤형복지 혜택 제공 및 단체보험가입 유지 의무화 ※ (예시) ▴육아휴직자에 대해 기간에 상관 없이 기관 주도로 포인트 지급, ▴육아휴직자에 대한 단체보험가입 혜택 유지 ⇨ 「공무원 후생복지에 관한 규정」, 「공무원 보수 등의 업무지침」 등 관련규정에 반영 - 42 - 4 양육환경 양육 친화적 근무환경 개선 육아휴직자 업무 대체방안 개선으로 육아휴직 활성화 ○ 마음 편한 육아휴직 환경조성을 위해 육아휴직자 발생이 예견될 경우, 해당 공무원의 담당 업무를 즉시 대행할 수 있도록 기존 제도완화(6→3개월) 및 구체적 제도 정비 < 업무대행 방안(예시) > 반영항목 개선 내용(예시) 대체인력 확보 ◼ 퇴직공무원을 업무 대체인력으로 활용* ◼ 현장에 즉시 투입할 수 있는 중・하위직, 현업부서 경험 퇴직자 적극 활용 * 근무 시간(정상근무, 09시 이전, 18시 이후 등 시간외) 대체 업무 수행자 수당 지급 ◼ 육아휴직자가 소속된 부서직원들 간 업무 분담 시 특정인‧ 일정수 직원에 대해 일정액의 수당 지급 양육(육아휴직 사용자 포함)공무원의 복직‧전보환경 개선○ 복귀자의 업무적응력 향상을 위해 육아휴직공무원의 복직 시 사전 안내* 강화 ※ (예시) 복직 절차, 부서 선택의사 청취 및 반영, 보수‧수당 등 사전 안내○ 육아휴직 공무원(양육책임자 포함)의 전보‧복직 시 희망부서 의무배치(부서선택권 부여) ※ (예시) ▴재직 당시 부서로 우선 발령을 통해 일정 기간 적응 시간을 부여 후, 타 부서로 전보 배치, ▴육아휴직 후 복직자에게 선호 부서 우선 배정내지 일정 선택권 부여 - 43 - 가정 친화적 육아 및 근무환경 조성방안 마련 ○ ‘육아시간 사용기한’을 확대․연장하는 등 아동의 정서적 안정과 친육아 환경 조성을 위해 촘촘한 근무환경 개선방안 구축 < 육아‧양육공무원 근무환경 개선방안(예시) > 반영항목 개선(예시) 육아시간 사용기한 확대‧조정 ◼ ‘육아시간 사용기한’을 기존 ‘만 5세’에서 ‘7세 또는 취학 전’으로 확대 개선 ∙ “미취학 아동”이라는 동일한 육아환경 고려 기준 현행 ⇒ 개선 사용 기간 24개월 좌동 사용 기한 ~ 만 5세까지 ~ 7세 또는 취학전까지 육아‧양육공무원 가정친화적 근무환경 마련 ◼ 양육의무자 전용주차장 확보(여성전용구역 공동사용) 및 유아 하차공간 확보 등 ⇨ 인사법령, 지침 등 관련규정에 반영 - 44 - Ⅵ. 조치사항 및 조치기한 □ 조치사항 및 소관기관 과제명 조치사항 소관기관1. 승진․평가 인사 우대로 출산장려 및 육아휴직 활성화 육아휴직 공무원 근무평정‧성과평가 시 인센 티브 부여 ○ 육아휴직 후 복귀한 공무원에게 의무적으로 일정 상위 등급 이상의 근무평정 인정 및 성과평가 등급 부여 인사혁신처, 행정안전부 육아휴직공무원 승진심사 시 우대방안 강구 ○ 육아휴직 전 승진심사 대상에 포함되었던 공무원은 육아휴직기간 중에도 승진심사 대상자 배수에 포함 ○ 다자녀(2자녀 이상) 육아휴직공무원의 복귀 시, 일정한 조건과 비율 내에서 승진배수 대상범위 내 포함 및 승진 우대 육아휴직기간 인정범위 확대 ○ 육아휴직기간 전(全) 기간을 ‘경력평정기간’에 포함 인정 및 사용기간 연장 ○ ‘전출제한기간’ 산정 시, 육아휴직기간은 실근무에 준하여 포함 ○ 공무원 육아휴직 요건에 대해 「남녀고용평등법」과 같은 수준으로 해석‧판단기준을 변경․개선 2. 재정 양육 친화적 경제 지원 개선 육아휴직수당 지급액 인상 및 지급체계 개선 ○ 육아기간 중 경제적 부담 완화를 위하여 육아 휴직수당 인상 ○ 육아휴직기간 중 지급액 총액 규모를 상향(Ex: 전액 지급)하는 등 육아휴직수당 지급체계 개선 성과가산액 지급 제한 사유 명확화 ○ 기타휴직과 함께 육아휴직 2개월 이상을 사용 하여 실제 근무기간이 2개월 미만이 된 연봉제 직원에게도 성과가산액 지급됨을 명확화 육아휴직 재사용으로 인한 건강보험료 중단 절차 개선 ○ 육아휴직 공무원이 복직 후 다시 육아휴직 사용 시 건강보험료 납부 유예하도록 명시 - 45 - □ 조치기한 : 2024. 12월(일부 사항 중장기) 3. 복지 출산‧육아휴직자 복지 혜택 지원 확대 공무원 임대주택 배정 시 청년세대 우대 및 주거여건 개선 ○ 경력자에게 유리한 기존 입주자 배정 평가기준을 공직경력이 짧고 젊은 육아‧양육 의무자 중심 으로 재설계 ○ 육아‧양육공무원 가족의 주거 안정을 위한 거주 기간 연장 등 거주여건 개선 인사혁신처, 행정안전부, 공무원연금공단 육아‧양육공무원의 대출금 부담 완화 ○ 공직경력이 짧고 젊은 육아‧양육공무원에게 대출 금리 인하 등 부담 완화 맞춤형 복지 혜택 개선대책 강구 ○ 육아휴직 공무원에게 일정 수준의 맞춤형 복지 포인트 보장 지급 ○ 육아휴직 공무원은 기간에 상관없이 재직공무원과 같이 맞춤형복지 혜택 제공 및 단체보험가입 유지 의무화 4. 양육환경 양육친화적 근무환경 개선 육아휴직자 업무 대체방안 개선으로 육아휴직 활성화 ○ 육아휴직자 발생 예견 시, 해당 공무원의 담당 업무를 즉시 대행할 수 있도록 기존 제도 완화 (6→3개월) 및 구체적 제도 정비 인사혁신처, 행정안전부 양육(육아휴직 사용자 포함)공무원의 복직‧전보 환경 개선 ○ 육아휴직공무원의 복직 시 사전 안내 강화 ○ 육아휴직 공무원(양육책임자 포함)의 전보‧복직 시 희망부서 의무배치(부서선택권 부여) 가정 친화적 육아 및 근무환경 조성방안 마련 ○ ‘육아시간 사용기한’을 확대․연장하는 등 아동의 정서적 안정과 친육아 환경 조성을 위해 촘촘한 근무환경 개선방안 구축 - 46 - 붙임 관련 법령 등 국가공무원법 [시행 2023. 10. 12.] [법률 제19341호, 2023. 4. 11., 일부개정] 인사혁신처(인사혁신기획과-총괄), 044-201-8314, 8315 인사혁신처(복무과-복무), 044-201-8445 인사혁신처(인사혁신기획과-임용), 044-201-8295 인사혁신처(인재정책과-채용), 044-201-8204 인사혁신처(복무과-징계) 제71조(휴직) ① 공무원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 임용권자는 본인의 의사에도 불구하고 휴직을 명하여야 한다. <개정 2008. 3. 28.> 1. 신체ㆍ정신상의 장애로 장기 요양이 필요할 때 2. 삭제 <1978. 12. 5.> 3. 「병역법」에 따른 병역 복무를 마치기 위하여 징집 또는 소집된 때 4. 천재지변이나 전시ㆍ사변, 그 밖의 사유로 생사(生死) 또는 소재(所在)가 불명확하게 된 때 5. 그 밖에 법률의 규정에 따른 의무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 된 때 6. 「공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」 제7조에 따라 노동조합 전임자로 종사하게 된때② 임용권자는 공무원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 휴직을 원하면 휴직을 명할 수 있다. 다만, 제4호의 경우에는 대통령령으로 정하는 특별한 사정이 없으면 휴직을 명하여야 한다. <개정 2008. 3. 28., 2011. 5. 23., 2013. 8. 6., 2015. 5. 18., 2015. 12. 24., 2021. 6. 8.> 1. 국제기구, 외국 기관, 국내외의 대학ㆍ연구기관, 다른 국가기관 또는 대통령령으로 정하는 민간기업, 그밖의 기관에 임시로 채용될 때 2. 국외 유학을 하게 된 때 3. 중앙인사관장기관의 장이 지정하는 연구기관이나 교육기관 등에서 연수하게 된 때 4. 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 여성공무원이 임신또는 출산하게 된 때 5. 조부모, 부모(배우자의 부모를 포함한다), 배우자, 자녀 또는 손자녀를 부양하거나 돌보기 위하여필요한 경우. 다만, 조부모나 손자녀의 돌봄을 위하여 휴직할 수 있는 경우는 본인 외에 돌볼 사람이없는 등 대통령령등으로 정하는 요건을 갖춘 경우로 한정한다. 6. 외국에서 근무ㆍ유학 또는 연수하게 되는 배우자를 동반하게 된 때 7. 대통령령등으로 정하는 기간 동안 재직한 공무원이 직무 관련 연구과제 수행 또는 자기개발을 위하여학습ㆍ연구 등을 하게 된 때 ③ 임기제공무원에 대하여는 제1항제1호ㆍ제3호 및 제2항제4호에 한정하여 제1항 및 제2항을 적용한다. <신설 2012. 12. 11., 2020. 1. 29.> ④ 임용권자는 제2항제4호에 따른 휴직을 이유로 인사에 불리한 처우를 하여서는 아니 된다. <개정 2008. 3. 28.> ⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 휴직 제도 운영에 관하여 필요한 사항은 대통령령등으로 정한다. <개정 2008. 3. 28., 2012. 12. 11., 2015. 5. 18.> - 47 - 제72조(휴직 기간) 휴직 기간은 다음과 같다. <개정 2011. 5. 23., 2013. 8. 6., 2015. 5. 18., 2015. 12. 24., 2018. 3. 20., 2021. 6. 8.> 1. 제71조제1항제1호에 따른 휴직기간은 1년 이내로 하되, 부득이한 경우 1년의 범위에서 연장할 수 있다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공무상 질병 또는 부상으로 인한 휴직기간은 3년 이내로하되, 의학적 소견 등을 고려하여 대통령령등으로 정하는 바에 따라 2년의 범위에서 연장할 수 있다. 가. 「공무원 재해보상법」 제22조제1항에 따른 요양급여 지급 대상 부상 또는 질병 나. 「산업재해보상보험법」 제40조에 따른 요양급여 결정 대상 질병 또는 부상 2. 제71조제1항제3호와 제5호에 따른 휴직 기간은 그 복무 기간이 끝날 때까지로 한다. 3. 제71조제1항제4호에 따른 휴직 기간은 3개월 이내로 한다. 4. 제71조제2항제1호에 따른 휴직 기간은 그 채용 기간으로 한다. 다만, 민간기업이나 그 밖의 기관에채용되면 3년 이내로 한다. 5. 제71조제2항제2호와 제6호에 따른 휴직 기간은 3년 이내로 하되, 부득이한 경우에는 2년의 범위에서연장할 수 있다. 6. 제71조제2항제3호에 따른 휴직 기간은 2년 이내로 한다. 7. 제71조제2항제4호에 따른 휴직 기간은 자녀 1명에 대하여 3년 이내로 한다. 8. 제71조제2항제5호에 따른 휴직 기간은 1년 이내로 하되, 재직 기간 중 총 3년을 넘을 수 없다. 9. 제71조제1항제6호에 따른 휴직 기간은 그 전임 기간으로 한다. 10. 제71조제2항제7호에 따른 휴직 기간은 1년 이내로 한다. [전문개정 2008. 3. 28.] 제73조(휴직의 효력) ① 휴직 중인 공무원은 신분은 보유하나 직무에 종사하지 못한다. ② 휴직 기간 중 그 사유가 없어지면 30일 이내에 임용권자 또는 임용제청권자에게 신고하여야 하며, 임용권자는 지체 없이 복직을 명하여야 한다. ③ 휴직 기간이 끝난 공무원이 30일 이내에 복귀 신고를 하면 당연히 복직된다. [전문개정 2008. 3. 28.] - 48 - 지방공무원법 [시행 2022. 12. 27.] [법률 제19108호, 2022. 12. 27., 일부개정] 행정안전부(지방인사제도과_총괄) 044-205-3342 행정안전부(지방인사제도과_임용) 044-205-3347 행정안전부(지방인사제도과-시험, 신규임용) 044-205-3346 행정안전부(지방인사제도과_보수) 044-205-3353~3356 행정안전부(지방인사제도과_복무·징계) 044-205-3357~3358 제63조(휴직) ① 공무원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 임용권자는 본인의 의사에도 불구하고 휴직을 명하여야 한다. 1. 신체ㆍ정신상의 장애로 장기요양이 필요할 때 2. 「병역법」에 따른 병역의무를 마치기 위하여 징집되거나 소집되었을 때 3. 천재지변 또는 전시ㆍ사변이나 그 밖의 사유로 생사(生死) 또는 소재(所在)가 불명확하게 되었을 때4. 「공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」 제7조에 따라 노동조합 전임자로 종사하게 되었을 때 5. 그 밖에 법률에 따른 의무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 되었을 때 ② 공무원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 휴직을 원하면 임용권자는 휴직을 명할 수 있다. 다만, 제4호의 경우에는 대통령령으로 정하는 특별한 사정이 없으면 휴직을 명하여야 한다. <개정 2011. 5. 23., 2013. 3. 23., 2013. 8. 6., 2014. 11. 19., 2015. 5. 18., 2015. 12. 29., 2017. 7. 26., 2021. 6. 8.> 1. 국제기구ㆍ외국기관, 국내외의 대학ㆍ연구기관, 다른 국가기관 또는 대통령령으로 정하는 민간기업, 그밖의 기관에 임시로 채용될 때 2. 해외유학을 하게 되었을 때 3. 교육부장관 또는 행정안전부장관이 지정하는 연구기관이나 교육기관 등에서 연수하게 되었을 때 4. 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 여성공무원이 임신 또는출산하게 되었을 때 5. 조부모, 부모(배우자의 부모를 포함한다), 배우자, 자녀 또는 손자녀를 부양하거나 돌보기 위하여 필요한 경우. 다만, 조부모나 손자녀의 돌봄을 위하여 휴직할 수 있는 경우는 본인 외에 돌볼 사람이 없는등 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 경우로 한정한다. 6. 외국에서 근무ㆍ유학 또는 연수하게 되는 배우자를 동반할 때 7. 대통령령으로 정하는 기간 동안 재직한 공무원이 직무 관련 연구과제 수행 또는 자기개발을 위하여학습ㆍ연구 등을 하게 된 때 ③ 임기제공무원에 대하여는 제1항제1호ㆍ제2호 및 제2항제4호에 한정하여 제1항 및 제2항을 적용한다. <신설 2012. 12. 11., 2020. 1. 29.> ④ 임용권자는 제2항제4호에 따른 휴직을 이유로 불리한 처우를 하여서는 아니 된다. ⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 휴직제도 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2012. 12. 11.> [전문개정 2008. 12. 31.] - 49 - 남녀고용평등과 일ᆞ가정 양립 지원에 관한 법률 ( 약칭: 남녀고용평등법 ) [시행 2022. 5. 19.] [법률 제18178호, 2021. 5. 18., 일부개정] 고용노동부(여성고용정책과) 044-202-7446 제3장의2 일ㆍ가정의 양립 지원 <신설 2007. 12. 21.> 제19조(육아휴직) ① 사업주는 임신 중인 여성 근로자가 모성을 보호하거나 근로자가 만 8세 이하 또는초등학교 2학년 이하의 자녀(입양한 자녀를 포함한다. 이하 같다)를 양육하기 위하여 휴직(이하 “육아휴직” 이라 한다)을 신청하는 경우에 이를 허용하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지아니하다. <개정 2010. 2. 4., 2014. 1. 14., 2019. 8. 27., 2021. 5. 18.> ② 육아휴직의 기간은 1년 이내로 한다. ③ 사업주는 육아휴직을 이유로 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 되며, 육아휴직 기간에는그 근로자를 해고하지 못한다. 다만, 사업을 계속할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다. ④ 사업주는 육아휴직을 마친 후에는 휴직 전과 같은 업무 또는 같은 수준의 임금을 지급하는 직무에복귀시켜야 한다. 또한 제2항의 육아휴직 기간은 근속기간에 포함한다. ⑤ 기간제근로자 또는 파견근로자의 육아휴직 기간은 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」제4조에 따른 사용기간 또는 「파견근로자 보호 등에 관한 법률」 제6조에 따른 근로자파견기간에서제외한다. <신설 2012. 2. 1., 2019. 4. 30., 2020. 5. 26.> ⑥ 육아휴직의 신청방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2012. 2. 1.> [전문개정 2007. 12. 21.] 제19조의2(육아기 근로시간 단축) ① 사업주는 근로자가 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를양육하기 위하여 근로시간의 단축(이하 “육아기 근로시간 단축”이라 한다)을 신청하는 경우에 이를 허용하여야 한다. 다만, 대체인력 채용이 불가능한 경우, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2012. 2. 1., 2019. 8. 27.> ② 제1항 단서에 따라 사업주가 육아기 근로시간 단축을 허용하지 아니하는 경우에는 해당 근로자에게그 사유를 서면으로 통보하고 육아휴직을 사용하게 하거나 출근 및 퇴근 시간 조정 등 다른 조치를 통하여 지원할 수 있는지를 해당 근로자와 협의하여야 한다. <개정 2012. 2. 1., 2019. 8. 27.> ③ 사업주가 제1항에 따라 해당 근로자에게 육아기 근로시간 단축을 허용하는 경우 단축 후 근로시간은주당 15시간 이상이어야 하고 35시간을 넘어서는 아니 된다. <개정 2019. 8. 27.> ④ 육아기 근로시간 단축의 기간은 1년 이내로 한다. 다만, 제19조제1항에 따라 육아휴직을 신청할 수있는 근로자가 제19조제2항에 따른 육아휴직 기간 중 사용하지 아니한 기간이 있으면 그 기간을 가산한기간 이내로 한다. <개정 2019. 8. 27.> ⑤ 사업주는 육아기 근로시간 단축을 이유로 해당 근로자에게 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는아니 된다. ⑥ 사업주는 근로자의 육아기 근로시간 단축기간이 끝난 후에 그 근로자를 육아기 근로시간 단축 전과같은 업무 또는 같은 수준의 임금을 지급하는 직무에 복귀시켜야 한다. ⑦ 육아기 근로시간 단축의 신청방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [본조신설 2007. 12. 21.] 제19조의3(육아기 근로시간 단축 중 근로조건 등) ① 사업주는 제19조의2에 따라 육아기 근로시간 단축을하고 있는 근로자에 대하여 근로시간에 비례하여 적용하는 경우 외에는 육아기 근로시간 단축을 이유로그 근로조건을 불리하게 하여서는 아니 된다. ② 제19조의2에 따라 육아기 근로시간 단축을 한 근로자의 근로조건(육아기 근로시간 단축 후 근로시간을 포함한다)은 사업주와 그 근로자 간에 서면으로 정한다. - 50 - ③ 사업주는 제19조의2에 따라 육아기 근로시간 단축을 하고 있는 근로자에게 단축된 근로시간 외에연장근로를 요구할 수 없다. 다만, 그 근로자가 명시적으로 청구하는 경우에는 사업주는 주 12시간 이내에서 연장근로를 시킬 수 있다. ④ 육아기 근로시간 단축을 한 근로자에 대하여 「근로기준법」 제2조제6호에 따른 평균임금을 산정하는경우에는 그 근로자의 육아기 근로시간 단축 기간을 평균임금 산정기간에서 제외한다. [본조신설 2007. 12. 21.] 제19조의4(육아휴직과 육아기 근로시간 단축의 사용형태) ① 근로자는 육아휴직을 2회에 한정하여 나누어사용할 수 있다. 이 경우 임신 중인 여성 근로자가 모성보호를 위하여 육아휴직을 사용한 횟수는 육아휴직을 나누어 사용한 횟수에 포함하지 아니한다. <개정 2020. 12. 8., 2021. 5. 18.> ② 근로자는 육아기 근로시간 단축을 나누어 사용할 수 있다. 이 경우 나누어 사용하는 1회의 기간은 3개월(근로계약기간의 만료로 3개월 이상 근로시간 단축을 사용할 수 없는 기간제근로자에 대해서는 남은근로계약기간을 말한다) 이상이 되어야 한다. [전문개정 2019. 8. 27.] 제19조의5(육아지원을 위한 그 밖의 조치) ① 사업주는 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를양육하는 근로자의 육아를 지원하기 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 하도록 노력하여야 한다. <개정 2015. 1. 20., 2019. 8. 27.> 1.업무를 시작하고 마치는 시간 조정 2. 연장근로의 제한 3. 근로시간의 단축, 탄력적 운영 등 근로시간 조정 4. 그 밖에 소속 근로자의 육아를 지원하기 위하여 필요한 조치 ② 고용노동부장관은 사업주가 제1항에 따른 조치를 할 경우 고용 효과 등을 고려하여 필요한 지원을할수 있다. <개정 2010. 6. 4.> [본조신설 2007. 12. 21.] 제19조의6(직장복귀를 위한 사업주의 지원) 사업주는 이 법에 따라 육아휴직 중인 근로자에 대한 직업능력개발 및 향상을 위하여 노력하여야 하고 출산전후휴가, 육아휴직 또는 육아기 근로시간 단축을 마치고복귀하는 근로자가 쉽게 직장생활에 적응할 수 있도록 지원하여야 한다. <개정 2012. 2. 1.> [본조신설 2007. 12. 21.] 제20조(일ㆍ가정의 양립을 위한 지원) ① 국가는 사업주가 근로자에게 육아휴직이나 육아기 근로시간 단축을 허용한 경우 그 근로자의 생계비용과 사업주의 고용유지비용의 일부를 지원할 수 있다. ② 국가는 소속 근로자의 일ㆍ가정의 양립을 지원하기 위한 조치를 도입하는 사업주에게 세제 및 재정을통한 지원을 할 수 있다. [전문개정 2007. 12. 21.] - 51 - 남녀고용평등과 일ᆞ가정 양립 지원에 관한 법률 시행령 ( 약칭: 남녀고용평등법 시행령 ) 제11조(육아휴직의 신청 등) ① 법 제19조제1항 본문에 따라 육아휴직을 신청하려는 근로자는 휴직개시예정일의 30일 전까지 신청서에 다음 각 호의 사항을 적어 사업주에게 제출해야 한다. <개정 2021. 11. 19.> 1. 신청인의 성명, 생년월일 등 인적사항 2. 육아휴직 대상인 영유아의 성명ㆍ생년월일(임신 중인 여성근로자가 육아휴직을 신청하는 경우에는영유아의 성명을 적지 않으며, 생년월일 대신 출산 예정일을 적어야 한다) 3. 휴직개시예정일 4. 육아휴직을 종료하려는 날(이하 “휴직종료예정일”이라 한다) 5. 육아휴직 신청 연월일 ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 휴직개시예정일 7일 전까지 육아휴직을 신청할 수 있다. <개정 2021. 11. 19.> 1. 임신 중인 여성 근로자에게 유산 또는 사산의 위험이 있는 경우 2. 출산 예정일 이전에 자녀가 출생한 경우 3. 배우자의 사망, 부상, 질병 또는 신체적ㆍ정신적 장애나 배우자와의 이혼 등으로 해당 영유아를 양육하기 곤란한 경우 ③ 사업주는 근로자가 제1항에 따른 기한이 지난 뒤에 육아휴직을 신청한 경우에는 그 신청일부터 30일이내에, 제2항에 따른 기한이 지난 뒤에 육아휴직을 신청한 경우에는 그 신청일부터 7일 이내에 육아휴직개시일을 지정하여 육아휴직을 허용하여야 한다. ④ 사업주는 제1항 또는 제2항에 따라 육아휴직을 신청한 근로자에게 임신 중인 사실을 증명할 수 있는서류나 해당 자녀의 출생 등을 증명할 수 있는 서류의 제출을 요구할 수 있다. <개정 2021. 11. 19.> - 52 - 공무원보수규정 [시행 2024. 1. 12.] [대통령령 제34099호, 2024. 1. 5., 일부개정] 인사혁신처(성과급여과), 044-201-8396 제13조(정기승급) ① 공무원의 호봉 간 승급에 필요한 기간(이하 “승급기간”이라 한다)은 1년으로 한다. 다만, 헌법연구관과 헌법연구관보의 승급기간은 다음 각 호와 같다. <개정 2010. 1. 7.> 1. 1호봉부터 14호봉까지: 각 호봉 간 1년 9개월 2. 14호봉부터 16호봉까지: 각 호봉 간 2년 ② 삭제 <2014. 1. 8.> ③ 공무원의 호봉은 매달 1일자로 승급한다. ④ 제3항에도 불구하고 제14조에 따라 승급제한을 받고 있는 공무원은 승급제한 기간이 끝난 날의 다음날에 승급한다. 이 경우 그 공무원이 제14조에 따른 승급제한 사유 없이 계속 근무하였을 때 획정되는호봉을 초과할 수 없다. [전문개정 2009. 3. 31.] 제14조(승급의 제한) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 해당 기간 동안 승급시킬 수 없다. <개정 2009. 4. 30., 2014. 1. 8., 2015. 11. 18., 2017. 1. 6., 2018. 1. 18., 2019. 11. 5.> 1. 징계처분, 직위해제 또는 휴직(공무상 질병 또는 부상으로 인한 휴직은 제외한다) 중인 사람 2. 징계처분의 집행이 끝난 날(강등의 경우에는 직무에 종사하지 못하는 3개월이 끝난 날을 말한다. 이하같다)부터 다음 각 목의 기간[「국가공무원법」 제78조의2제1항 각 호의 어느 하나의 사유로 인한 징계처분과 소극행정, 음주운전(음주측정에 응하지 않은 경우를 포함한다), 성폭력, 성희롱 및 성매매로인한 징계처분의 경우에는 각각 6개월을 가산한 기간]이 지나지 않은 사람 가. 강등ㆍ정직: 18개월(강등의 경우는 별표 13의 봉급표를 적용받는 공무원에게는 적용하지 아니한다) 나. 감봉: 12개월 다. 영창, 근신 또는 견책: 6개월 3. 법령의 규정에 따른 근무성적평정점이 최하등급에 해당되는 사람(「공무원 성과평가 등에 관한 규정」의 적용을 받지 아니하는 사람의 경우에는 상급감독자가 근무성적이 불량하다고 인정하는 사람) 또는「군근무성적평정규정」에 따른 평정결과가 각 군 참모총장이 정하는 기준에 미달되는 사람: 최초 정기승급 예정일부터 6개월 4. 제17조제1항에 따른 승급심사에 합격하지 못한 국가정보원 전문관: 최초 정기승급 예정일부터 1년 5. 「군인보수법」 제8조제2항 단서에 따라 복무기간에 해당하는 호봉보다 다액의 호봉을 부여받고 그호봉에 상응하는 복무기간에 미달된 사람 ② 제1항 각 호의 어느 하나에 해당되어 승급이 제한되는 사람이 다시 징계처분이나 그 밖의 사유로승급이 제한되는 경우에는 먼저 시작되는 승급제한 기간이 끝나는 날부터 다음 승급제한 기간을 기산한다. <개정 2020. 1. 7.> ③ 공무원이 징계처분을 받은 후 해당 계급에서 훈장, 포장, 국무총리 이상의 표창, 모범공무원 포상 또는제안의 채택으로 포상을 받은 경우에는 최근에 받은 가장 중한 징계처분에 대해서만 제1항제2호에 규정한 승급제한 기간의 2분의 1을 단축할 수 있다. <개정 2011. 7. 4.> [전문개정 2009. 3. 31.] 제15조(승급기간의 특례) 제14조의 승급제한 기간은 제13조제1항에 따른 승급기간에 산입하지 아니하되, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 승급기간에 산입한다. 다만, 「공무원임용령」 제57조의5제1 항의 복직명령에 따라 복직된 경우(휴직기간이 종료된 후에 휴직기간 중 복직명령 사유가 있었음이 적발된 경우를 포함한다)의 휴직기간은 승급기간에 산입하지 아니한다. <개정 2009. 4. 30., 2011. 1. 10., 2011. 7. 4., 2013. 1. 9., 2013. 3. 23., 2014. 11. 19., 2015. 11. 18., 2016. 6. 24., 2017. 1. 6.> - 53 - 1. 「병역법」이나 그 밖의 법률에 따른 의무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 되어 휴직한 기간 2. 징계처분을 받은 사람이 징계처분의 집행이 끝난 날부터 다음 각 목의 기간이 지난 경우의 제14조제1 항제2호의 기간. 다만, 징계처분을 받고 그 집행이 끝난 날부터 다음 각 목의 기간이 지나기 전에 다른징계처분을 받은 경우에는 각각의 징계처분에 대한 다음의 기간을 합산한 기간이 지나야 한다. 가. 강등: 9년 나. 정직: 7년 다. 감봉: 5년 라. 영창, 근신 또는 견책: 3년 3. 제14조제1항제3호에 따라 승급을 제한받은 사람이 승급제한 기간이 끝난 날부터 2년이 지난 경우의그승급제한 기간 4. 국제기구, 외국기관, 국내외 대학, 국내외 연구기관, 재외국민교육기관, 다른 국가기관, 민간기업 또는그 밖의 기관에서 근무하기 위하여 휴직하는 경우 그 휴직기간(비상근으로 근무한 경력에 대해서는그휴직기간의 50퍼센트에 해당하는 기간)과 외국유학을 하기 위하여 휴직한 경우 그 휴직기간 5. 「공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」 제7조제2항 및 「교원의 노동조합 설립 및 운영등에 관한 법률」 제5조제2항에 따른 노동조합 전임자로 종사하기 위하여 휴직한 경우 그 휴직기간 6. 「국가공무원법」 제71조제2항제4호 또는 「교육공무원법」 제44조제1항제7호에 따른 사유로 휴직한경우 그 휴직기간. 다만, 자녀 1명에 대한 총 휴직기간이 1년을 넘는 경우에는 최초의 1년만 산입하되, 셋째 이후 자녀에 대한 휴직기간은 전 기간을 산입한다. 7. 「국가공무원법」 제73조의3제1항에 따른 직위해제처분기간 중 「공무원임용령」 제31조제2항제2호각목의 기간. 이 경우 「공무원임용령」 제31조제2항제2호가목 및 다목의 “소청심사위원회”는 군인, 군무원 및 교원 등의 공무원에 대해서는 해당 공무원에 대한 소청 청구를 심사하는 위원회가 있는 경우에는 해당 “위원회”로 본다. 8. 직무수행 능력 부족 또는 근무성적 불량 등의 사유로 직위해제처분을 받은 사람 또는 법령상의 징계사유로 징계처분을 받은 사람이 소청심사위원회 또는 법원의 결정이나 판결로 그 직위해제처분 또는징계처분이 무효 또는 취소된 경우 그 처분기간(처분으로 인하여 승급을 제한받은 기간을 포함한다) 9. 면직(전역 및 제적을 포함한다. 이하 같다), 해임 또는 파면 처분이 소청심사위원회 또는 법원의 결정이나 판결로 무효 또는 취소된 경우 그 면직, 해임 또는 파면 처분으로 인한 퇴직기간 10. 국가기관이나 지방자치단체의 추천을 받아 인사혁신처장이 인정하는 국제기구나 외국기관에 취업하기위하여 면직되어 해당 기관에 근무한 경우의 그 근무기간 - 54 - ※ 법 제71조 및 제72조를 적용받는 공무원의 휴직시 봉급지급 및 승급기간에의 산입여부2. 청원휴직(법 제71조제2항 및 제72조) 종 류 고용휴직 유학휴직 연수휴직 육아휴직 가족돌봄휴직 해외동반휴직 자기개발휴직근 거 제1호 제2호 제3호 제4호 제5호 제6호 제7호요 건 국제기구・외국 기관, 국내외의 대학・연구기관, 다른 국가기관 또는 대통령 령이 정하는 민간기업 그 밖의 기관에 임시로 채용 될 때 해외유학을 하게된 때 중앙인사관장 기관의 장이 지정하는 연구・교육 기관 등에서 연수하게 된때 만 8세 이하 (취학중인 경우 초등학교 2학년 이하를 말함) 자녀를 양육 하기 위하여 필요하거나, 여자공무원이 임신 또는 출산 하게 된 때 (친생자, 양자포함) 조부모・부모・ 배우자・자녀・ 손자녀・배우자 의부모를부양 하거나 돌보기 위하여 필요 한 때 외국에서 근무・유학 또는 연수하는 배우자를 동반 하게 된 때 5년이상재직한공무원이직무관련 연구과제수행 또는자기개발을 위하여학습・연구등을하게 된 때(단, 자기개발휴직 후 복직한공무원은 복직후 10년 이상근무하여야다시 자기개발휴직 사용 가능) 기 간 채용기간 (단, 민간근무 휴직은 3년 이내) 3년 이내 (2년범위내 연장가능) 2년 이내 3년 이내 1년 이내 3년 이내 (2년범위내 연장가능) 1년 이내호 봉 제 적 용 자 봉 급 지 급 미지급 5할지급 (재직기간 중 2년 이내) 미지급 미지급 미지급 미지급 미지급수 당 등 〃 수당규정에 의하여 지급 (재직기간 중 2년 이내) 〃 수당규정에 의하여 지급 (1년 이내) 〃 〃 〃 연 봉 적용자 〃 연봉월액 4할 (2년 이내) 〃 미지급 〃 〃 〃 승급기간 산입 복직일에 휴직기간산입 복직일에 휴직기간산입 미산입 복직일에 휴직기간산입 (최초 1년 이내에 한함. 단, 셋째자녀 이후의 육아 휴직기간은 전기간(최대 3년)을 산입) 미산입 미산입 미산입* 유학휴직 시 봉급 등의 인정기간 단축(3년→2년) 관련 개정사항은 ’14. 2. 7.부터휴직을 사용하는 경우부터 적용 - 55 - ※ 「교육공무원법」 제44조제1항 및 제45조를 적용받는 교육공무원의 휴직시 봉급지급 및승급기간 산입 여부 종류 유학휴직 고용휴직 육아휴직 근 거 제5호 제6호 제7호 요 건 학위취득을 목적으로 해외유학을 하거나 외국에서 1년 이상 연구 또는 연수하게 된 때 국제기구, 외국기관, 국내외의 대학・연구기관, 다른 국가기관, 재외교육 기관 또는 대통령령으로 정하는 민간단체에 임시 고용된 때 자녀(만 8세 이하의 초등학교취학 전 자녀)를 양육하기 위해필요하거나 여자 교육공무원이임신 또는 출산하게 된 때기 간 3년 이내 (3년 범위에서 연장 가능) 고용기간 3년 이내 봉급 지급 5할 지급 미지급 미지급 수당 등 수당 규정에 의하여 지급 미지급 수당규정에 의하여 지급(1년 이내) 승급기간 산입 복직일에 휴직기간 산입 복직일에 휴직기간 산입 (비상근으로 근무한 경력은 5할만 산입) 복직일에 휴직기간 산입(최초 1년 이내에 한함. 단, 셋째자녀 이후의 육아휴직기간은 전기간 (최대 3년)을 산입)

'보도자료' 카테고리의 다른 글

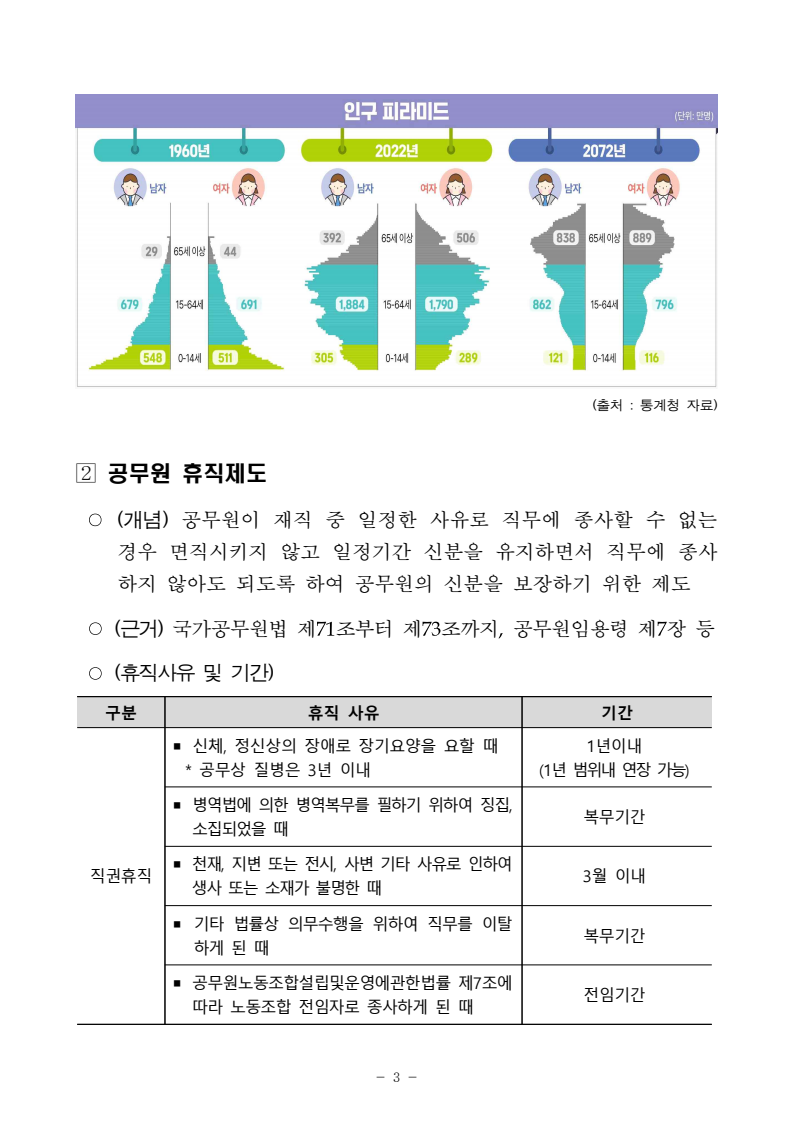

| 서울시 `기후동행카드` 고양시 참여…지하철 우선 도입, 15만 통근자에 혜택 (0) | 2024.03.25 |

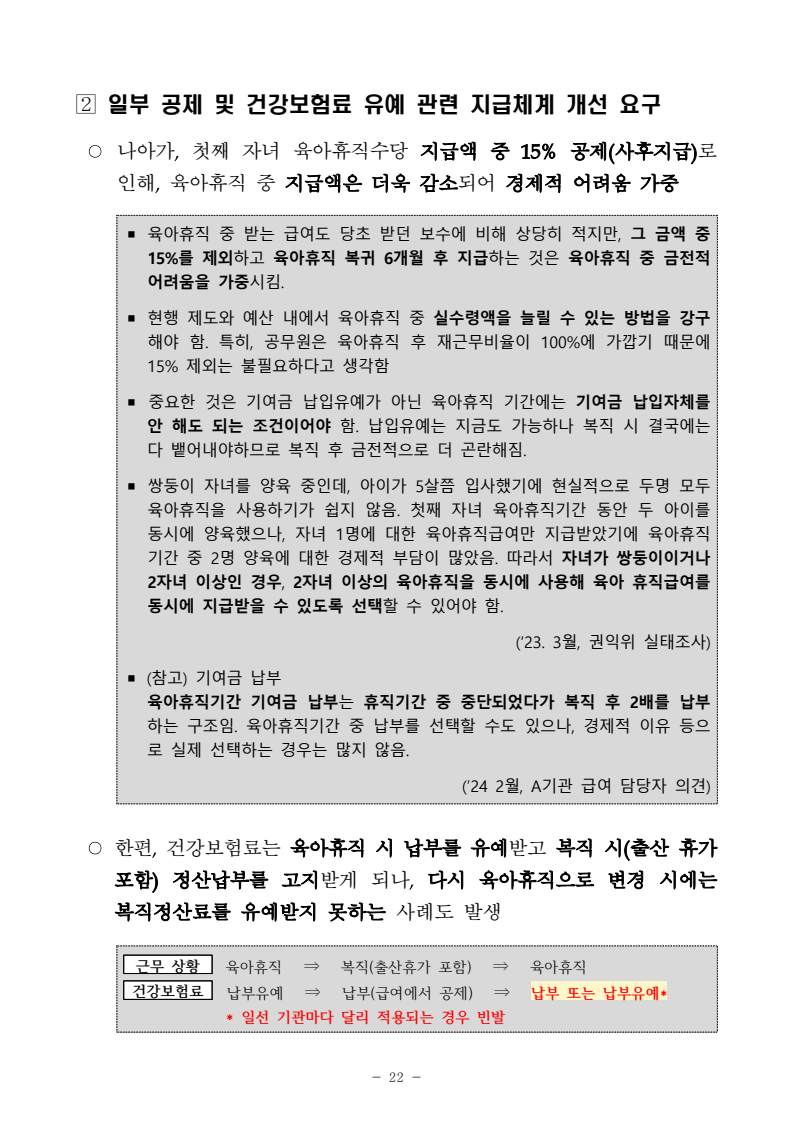

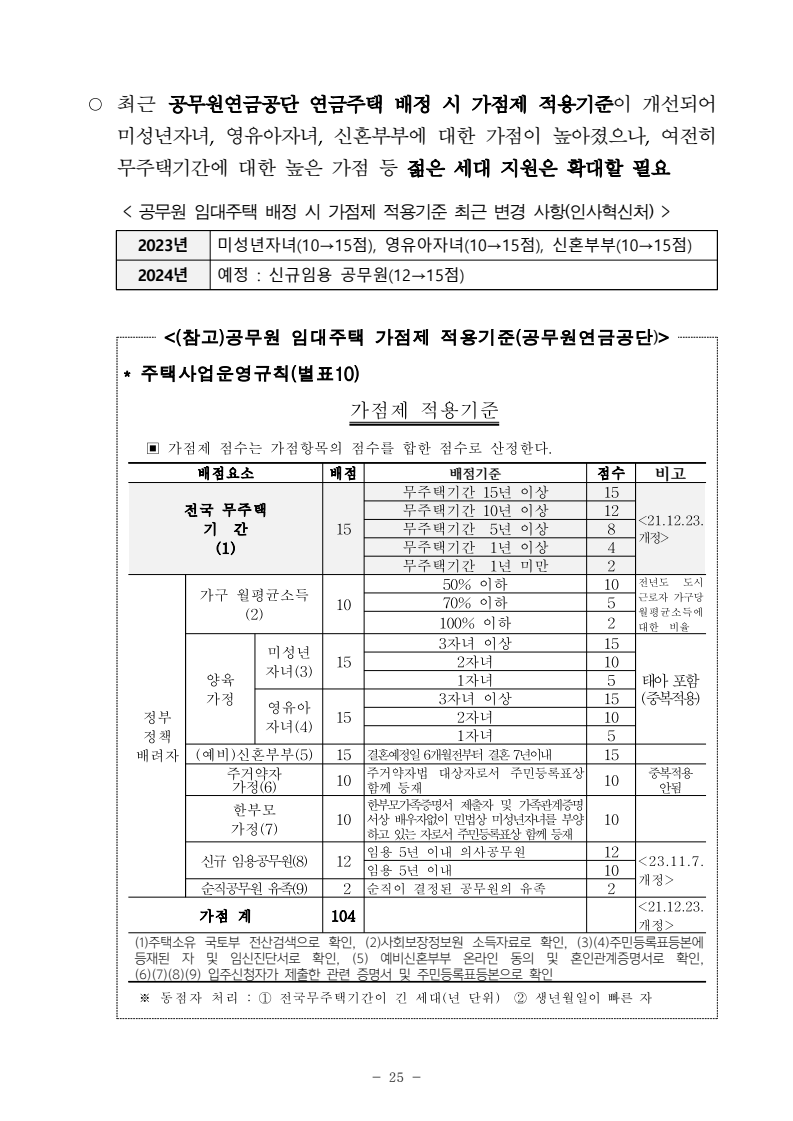

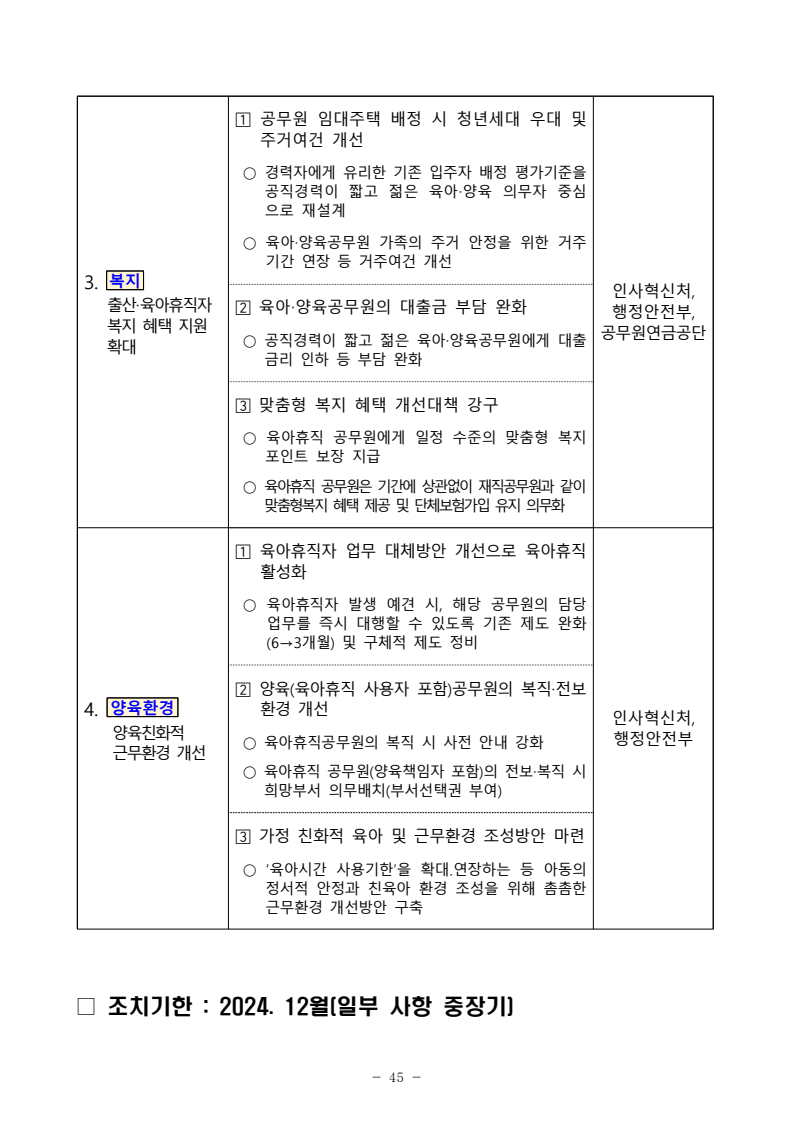

|---|---|

| 서울 거주 청년, 월 20만원 씩 1년간 월세 받는다…4.3.(수)부터 신청 (0) | 2024.03.25 |

| 국민권익위원회, “공유지 무상사용·도로 기부채납”… 용인특례시 주택재개발사업 ‘순항’ (0) | 2024.03.25 |

| 식품의약품안전처, 여드름 관련 화장품 사용 시 주의사항 안내 (0) | 2024.03.25 |

| 문화체육관광부, 문화누리카드, 3월 25일부터 네이버페이에 등록·결제하세요 (0) | 2024.03.25 |

댓글