소재‧부품‧장비 핵심전략기술 확대 개편 (안) 2024. 4. 3 목 차 Ⅰ. 추진 배경 및 경과 ···································1 Ⅱ. 핵심전략기술 개편(안) ·····························3 Ⅲ. 향후 계획 ···················································6 - 1 - Ⅰ. 추진 배경 및 경과 □ 추진 배경 ㅇ ´23.4월 소부장 경쟁력 강화위원회에서 소부장 초격차 기술개발을위해 소부장 핵심전략기술 확대 의결 - 現 반도체 등 7대 분야 150대 기술*에서 우주․항공, 방산, 수소분야를 신규로 포함하여 10대 분야 200대 기술로 확대 * 반도체 32개, 디스플레이 14, 자동차 15, 기계금속 44, 전기전자 25, 기초화학 15, 바이오 5 < 소부장 핵심전략기술 개편방안(´23.4월 소부장 경쟁력강화위 의결)> 기 존 ⇒ 확대 개편 ’20.5월 최초 선정 ’22.10월 1차 개편 • (기술) 對日 100대 • (분야) 6대 분야 * 반도체, 디스플레이, 자동차 기계‧금속, 전기‧전자, 기초화학 • (기술) 對세계/미래 첨단산업 150대 • (분야) 7대 분야 * 6대+ 바이오 • (기술) 미래 신기술 확대, 200대• (분야) 우주·항공, 방산, 수소 포함 10대 분야 ㅇ 現 7대 분야도 기술환경 변화, 시장 전망, 공급망 등을 고려재검토- 특히, 바이오 기술 수요 및 시장 전망에 따라 바이오분야 중점검토□ 추진 경과 : 1년 간 약 70여명 산학연 전문가로 심층 검토ㅇ (전문가위원회) 분야별 기술위원회1), 총괄검토위원회2) 구성(‘23.4월) 1) 해당 분야 R&D를 전담 기획하는 프로그램 디렉터(PD) 등 전문가 5명 내외로 구성 2) R&D 전문기관(KEIT) 부서장과 全 업종PD(산업기술 23명) 등으로 구성 ㅇ (신규 발굴·재검토) 분야별 기술위원회에서 ①산업 중요도, ②공급망안정성/선점가능성, ③전략성 등 검증을 통해 후보기술 발굴 (‘23.4~9월) ㅇ (기술조정) 총괄검토위를 통해 후보기술의 우선순위를 조정하고, 관계부처(과기부, 중기부 등) 협의를 통해 최종 후보기술(안) 마련(‘24.3월) < 분야별 핵심전략기술 검토 기준 > 분 야 산업 중요도 공급망 안정성/선점가능성 전략성 현재공급망 국내생산 가능여부 (20) 활용산업 시장규모 (15) 기술 파급효과 (15) 수입 의존도 (15) 수입규모 (15) 정부지원 타당성(20) 미래공급망 국내생산 가능여부 (15) 미래시장 성장성 (15) 기술 파급효과 (15) 기술우위 가능성 (10) GVC 선점 가능성 (15) 정부지원 타당성(30) - 2 - 참고 소부장 핵심전략기술 개요 □ (근거) 「소재ㆍ부품ㆍ장비산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법」 12조 * 산업부장관은 소재부품장비산업 가치사슬에 대한 조사분석 등을 통해 관계부처 협의 및 경쟁력위원회의 심의를 거친 후 소재부품장비분야의 핵심전략기술을 선정 □ (선정) ´20년 100대 기술, ´2 년 150대 소부장 핵심전략기술 선정□ (지원) ①R&D, ②세제‧보조금, ③규제특례, ④기업육성 등 집중 지원❶ ’19.8~’23년까지 112개 품목(858개 과제) 총 2조 1,262억원의 R&D 등지원❷ 해외M&A 세제 지원(‘21년, 145억원), 지방투자보조금(’20~‘23년, 320억원) 등❸ 특별연장근로(18개, 4,949명), 화학 인허가 및 공정안전 패스트트랙(25개사) 등❹ 핵심전략기술을 보유한 “소부장 으뜸기업” 66개사 선정·지원(’21~’23년) □ (성과) 소부장 핵심품목 관련 기술 조기 확보 및 국내 생산 ㅇ 불화수소 등 일본 수출규제 3대 품목을 포함하여 핵심품목․기술의R&D와 사업화를 연계하여 국내 생산시설 구축 등의 성과 창출- `19.9월~`22년까지 매출 6,649억원* , 민간투자 7,193억원, 고용3,822명, 특허출원 1,693건 등 가시적 성과도 발생 * 100대 품목 R&D는 ’22년까지 113개 과제(22.8%) 종료, 향후 사업화 성과는 지속 확대 예상ㅇ 특히, ´20년 선정한 100대 기술 관련 품목의 수입 의존도 감소추세< 소부장 100대 핵심품목의 국가별 의존도 변화(HS코드 기준, %) > ’19 ’20 ’21 ’22 ’23 수입1위국 日 30.6 日 28.3 日 24.6 日 21.7 中 20.0 수입2위국 中 16.9 中 15.8 中 17.4 中 19.4 日 20.0 합 계 47.5 44.1 42.0 41.1 40.0 - 3 - Ⅱ. 핵심전략기술 개편(안) ◈ 미래 시장선도형 첨단 소부장 기술 확보를 위해 반도체 등 7대 분야에서우주∙항공, 방산, 수소 포함 10대 분야로 확대 개편 ㅇ (우주∙항공) 우주발사체 소부장 기술, 항공기 경량화 소재 기술, 무인기자율주행 부품 기술 등 20개 기술 지정(신규 17개, 기존 기계금속 3개 기술 이관) ㅇ (방산) 국방 다기능 반도체 패키징 기술, 전장용 AI 반도체 기술 등 민군겸용 기술 중 민간 파급효과가 큰 2개 기술 우선 지정 * 방사청·산업부 협력을 통해 핵심기술 추가 발굴·확대 ㅇ (수소) 수소 생산부터 운송∙저장∙충전, 활용에 이르기까지 수소산업 전주기에 걸친 핵심 소부장 18개 기술 지정(신규 17개, 기존 전기전자 1개 기술 이관) ◈ 기존 7대 분야 중 선정 기술수가 5개에 불과한 바이오 소부장 기술을 시장 전망, 기술 수요 등을 고려, 19개 기술로 확대 (14개 기술 추가) ㅇ (의약품) 원료의약품, 기능성 소재, 초고속∙대량생산 공정장비 기술 등10개 기술 추가 지정 ㅇ (의료기기) 3D 바이오프린팅 소재 및 장비 제조기술, 골이식재용 무기물 원료 소재 제조기술 등 4개 기술 추가 지정 ◈ 이를 통해 현 7대 분야 150대 기술을 10대 분야 200대 기술로 확대< 기존 150대 핵심전략기술 vs. 확대 개편 후 新핵심전략기술 비교표 > 구 분 150대 수정* 이관 신규 200대 반도체 32 (2) - - 32 디스플레이 14 - - - 14 자동차 15 - - - 15 기계금속 44 (4) △3 (→ 우주항공) - 41 전기전자 25 (2) △1 (→ 수소) - 24 기초화학 15 (3) - - 15 바이오 5 - - 14 19 우주항공 - - (기계금속 →) +3 17 20 방산 - - - 2 2 수소 - - (전기전자 →) +1 17 18 합 계 150 (11) - 50 200 * 기존 150대 핵심전략기술 세부기술정의서도 기술 트렌드 반영, 기술수준 현실화, 기술범위 확대, 기술 재분류 등 일부 수정(붙임 2 참조) - 4 - [ 우주항공 ] : 20개 (신규 17개, 기존 기계금속 이관 3개) ㅇ (우주) 저궤도 군집위성의 소형화·저비용화에 필수적인 ’우주급(Space Grade)‘ 소재부품 기술 신설 (신규 8개) ㅇ (항공) 항공기 경량화 소재(탄소복합재, Al합금) 및 체결부품, 미래항공모빌리티 핵심 구성품(로터/프로펠러, 위치/자세 센서, 전기추진시스템) 기술 확대 (신규 6개, 이관 3개) ㅇ (무인기) 자율비행 구현 및 운용범위 확장을 위한 드론 자율주행부품(데이터처리, 이중화 통신, 자동충전) 기술 신설 (신규 3개) 우주 항공 무인기 · 우주발사체 액체로켓엔진 · 우주발사체 열방호시스템 ∙ 우주용 관측 광학모듈 소재부품 ∙ 초정밀·고속 자세제어 기술 ∙ 우주발사체·위성용 이차전지 ∙ 우주용 3D 프린팅 기술 ∙∙∙ · 항공용 초고강도 탄소복합재 ∙ 항공용 고강도 Al합금 대형압연재 ∙ 항공기 구조물 체결 패스너 ∙ 고효율 항공기 로터/프로펠러 · AAM 위치/자세 센서, 복합항법 ∙∙∙ (이관) 항공기용 가스터빈 등 3개 · 드론용 자율주행 부품 기술· 무인기 급속 충전 기술 · 무인기 다중 데이터통신 기술 [ 방산 ] : 2개 (신규 2개) ㅇ 민군겸용 가능 기술 중 기술 고도화 및 시장 파급효과가 큰소재· 부품(AI반도체, 반도체패키징) 기술 신설 (신규 2개) 방산 ∙ 전장용 Edge AI 반도체 ∙ 국방 다기능 반도체 패키징 기술 ㅇ 향후, 방사청이 민간 파급효과가 큰 민군겸용 기술을 제시하고산업부가 소부장 기술로 연계하는 등 - 양 부처 협력을 통해 방산 소부장 핵심전략기술 추가 발굴·확대 - 5 - [ 수소 ] : 18개 (신규 17개, 기존 전기전자 이관 1개) ㅇ (생산) 대규모 수소생산을 위한 대면적·고효율 소재부품(전해질, 분리막, 전극, 전극촉매, 분리판 등) 및 안전부품(방폭 센서) 기술 추가(신규 5개, 이관1개) ㅇ (운송·저장·충전) 대용량 수소 유통을 위한 극저온 액체수소용소재·부품·장비(원심펌프, 밸브, 실링 및 단열 소재, 저장탱크), 충전소용고내구 압축기, 유량계 등 기술 신설 (신규 9개) ㅇ (활용) 산업용 파워트레인(상용차량, 건설기계, 발전기 등)의 탄소중립달성을 위한 수소 엔진, 발전용 고온 연료전지 등 기술 신설(신규3개) 생산 운송·저장·충전 활용 · 수전해용 전해질 소재 및 분리막 · 수전해용 전극 및 전극촉매 ∙ 알칼라인 수전해용 분리판 · 수전해 시스템용 방폭 센서 ∙∙∙ (이관) 저온 수전해용 핵심소재 · 액체수소용 펌프/밸브 · 긴급차단밸브/안전밸브 ∙ 실링용 탄성소재/단열소재 · 액체수소 저장탱크 ∙ 수소 압축기용 다이아프램 ∙∙∙ · 수소 전소 엔진 제조 기술· 발전용 고온연료전지 소재 및 셀· 고압 수소 전용 배관 [ 바이오 ] : 19개 (신규 14개, 기존 5개) ㅇ (의약품) 바이오의약품 제조를 위한 원료의약품, 기능성 소재(제형화, 첨가제, 약물전달, 분석용 등), 초고속·대량생산 공정장비(연속생산, 디지털트윈, 합성·분석·분리·배양 자동화) 기술 확대 (신규 10개) ㅇ (의료기기) 손상된 조직을 치료·대체하기 위한 환자 맞춤형3D바이오 프린팅, 골이식재용 원료, 혈액여과기 등 기술 신설(신규4개) 의약품 의료기기 ∙ 항체-약물 접합체 원료의약품 및 소재 ∙ 바이오매스 유래 기능성소재 ∙ 바이오의약품 경구용 제형화 기술 ∙ 합성의약품 연속생산시스템 제조 기술 ∙∙∙ (기존) 백신 핵심 소재(항원) 기술 등 5개 ∙ 환자맞춤형 3D프린팅 소재/장비∙ 비열처리 골이식재용 무기물 원료 소재∙ 인공신장기용 혈액여과기 ∙ 의료진단/치료용 초음파 소자부품 - 6 - Ⅲ. 향후계획 ㅇ 산업부 핵심전략기술 고시 개정 완료 (’24.4월) - 첨단 소부장 개발을 촉진하기 위해 신규 기술명·정의를 공개하되, 기술수준 등 구체적 내용은 비공개로 관리 < 핵심전략기술 공개 관련 의결 사항 (제4차 경쟁력委, ’20.5월) > ∙ 기업에 대한 정보제공 측면을 감안, 최소한의 정보공개를 위해 기술명·정의를 고시, 품목명은 추상적으로 공개하고, 세부 기술 정의서는 보안문서(대외비)로 지정·관리- 고시개정 후부터 핵심전략기술 확인 절차 바로 적용 ㅇ 소부장 핵심전략기술을 보유한 소부장 으뜸기업 선정·지원- 반도체 등 기존 7개 분야 중심 ‘24년 으뜸기업 선정(’24.4월) * 소부장 으뜸기업 전용 R&D 등 지원(’24.7월~) - 우주·항공, 방산, 수소 등 신규 3개 분야 으뜸기업 추가 선정예정ㅇ 핵심전략기술의 적정성에 대해 주기적 검토 추진(매 1~2년) < 핵심전략기술 확인절차 및 특례 > ◇ 핵심전략기술 확인절차 (산기평 ‘소부장넷’ 통해 신청) 확인 신청 è 전문가 검토 è 심의 è 결과 통보 è 특례신청 기업→산업부 소위원회 심의위원회 산업부→기업 기업→각부처◇ 핵심전략기술 관련 특례 관련 부처 혜 택 관련 근거 산업부 으뜸기업 신청 자격 부여 「소재·부품·장비산업 경쟁력강화 및 공급망 안정화를 위한 특별조치법」 제13조 산업통상자원부 공고 제2023-884호, 2023년도 소재·부품·장비 으뜸기업 4기 선정계획 공고 지역투자 보조금 지원 산업통상자원부 고시 제2023-243호, 「지방자치단체의 지방투자기업 유치에 대한 국가의 재정자금 지원기준」 제5조 환경부 유해화학물질 취급 시설 설치·운영시 위험도 및 적합여부 통보 기간 단축 「소재·부품·장비산업 경쟁력강화 및 공급망 안정화를 위한 특별조치법」 제64조 화학물질 등록 또는 등록면제확인 기간 단축 「소재·부품·장비산업 경쟁력강화 및 공급망 안정화를 위한 특별조치법」 제65조 고용 노동부 신규화학물질 제조 또는 수입 관련 유해성·위험성 조사보고서 처리 기간 단축 「소재·부품·장비산업 경쟁력강화 및 공급망 안정화를 한 특별조치법」 제66조 핵심전략기술 관련 설비의 신설·증설·이전에 대한 공정안전보고서 처리 기간 단축 「소재·부품·장비산업 경쟁력강화 및 공급망 안정화를 위한 특별조치법」 제67조 기획 재정부 국내·외 소부장 전문기업 출자·인수 세액 공제 「조세특례제한법」 제13조의3 및 동법 시행규칙 제8조의8 전부처 과제 민간부담금 완화 과학기술정보통신부 가이드라인 및 「산업기술혁신사업공통운영요령」제5장제24조 - 7 - 붙임1 205대 핵심전략기술 (안) 순번 분야 고시기술명 1 반도체 (32개) 1) 반도체 기초소재 제조 기술 2 2) 반도체 패턴용 공정 소재 제조 기술 3 3) 반도체 제조용 박막 소재 제조 기술 4 4) 반도체용 불소화합물 제조 기술 5 6) 반도체 보호 소재 제조 기술 6 7) 반도체용 세라믹 소재 제조 기술 7 9) 반도체 제조용 가스 소재 제조 기술 8 10) 반도체 증착 공정소재 제조 기술 9 11) 반도체 검사장비 제조 기술 10 13) 반도체 패턴 공정용 장비 부품 제조 기술 11 14) 반도체 증착 부품·장비 제조 기술 12 15) 반도체 이송 장치 제조 기술 13 16) 반도체 공정용 고정 부품 제조 기술 14 17) 반도체 공정 불순물 제거 장비 제조 기술 15 18) 전력제어 부품 제조 기술 16 19) 반도체 식각 부품·장비 제조 기술 17 20) 고집적 회로 기판 제조 기술 18 21) 반도체 후공정 장비 제조 기술 19 22) 반도체 후공정 열처리 소재 제조 기술 20 23) 반도체 열처리 장비 제조 기술 21 24) 반도체 패턴 공정용 생산성 향상 제조 기술 22 25) 반도체 웨이퍼 칩 성능 검사 장비 제조 기술 23 26) 전력반도체 후공정 장비 제조 기술 24 27) 반도체 전공정 플라즈마 처리기술 25 28) 차량용 고신뢰성 MCU 제조 기술 26 29) 차량용 AP 제조 기술 27 30) 차세대 라이다 소재부품 제조 기술 28 31) 차량 무선통신용 반도체 소재 및 부품 제조 기술 29 32) 차세대 전력반도체용 산화갈륨 반도체 제조 기술 30 33) 레이더 칩셋 및 모듈 제조 기술 31 34) 저전력 PIM 반도체 제조 기술 32 35) 바이오 프로세서 제조 기술 - 8 - 순번 분야 고시기술명 33 디스 플레이 (14개) 1) 고해상도 OLED 제조를 위한 핵심부품 제조 기술 34 2) 디스플레이 패턴용 공정장비 제조 기술 35 3) 디스플레이 증착 장비 제조 기술 36 4) 디스플레이용 코팅 소재 제조 기술 37 5) 디스플레이용 필름 소재 제조 기술 38 6) 디스플레이 화소발광 소재 제조 기술 39 7) 디스플레이용 산화물 TFT 소재 제조 기술 40 9) 초고해상도 디스플레이 화소용 색변환 소재 제조 기술 41 11) 디스플레이용 패턴 형성을 위한 직접 도포 장비 제조 기술 42 12) 마이크로 LED 디스플레이용 소재·부품 제조 기술 43 13) 마이크로 LED 디스플레이용 공정 장비 제조 기술 44 14) XR 디스플레이용 소재부품 제조 기술 45 15) 커버 윈도우 소재 및 부품 제조 기술 46 16) 전기전도성 나노잉크소재 제조 기술 47 자동차 (15개) 1) 카본 복합 소재 제조 기술 48 2) 자동차용 고압가스 및 액체 저장용기 소재·부품 제조 기술 49 3) 자동차 연료전지 스택용 핵심 소재·부품 제조 기술 50 4) 운전자정보시스템 최적화 기술 51 5) 빛·열에너지 변환 부품 제조 기술 52 6) 차량 제어부품 기술 53 7) 차량용 전원분배장치 최적화 기술 54 8) 내마모 특수강 제조 기술 55 9) 자동차 구동 모터용 소재·부품 제조 기술 56 10) 전자식 변속 제어장치 제조 기술 57 11) 장수명 도금 강판 제조 기술 58 13) 유기계 섬유 소재 제조 기술 59 14) 차량용 동력전달시스템 및 부품 제조 기술 60 15) 자동차 부품용 고성능 코팅 공정 및 장비 제조 기술 61 16) 차량 내 통신 및 전력 공급용 소재·부품 제조 기술 62 기계 금속 (41개) 1) 고경도 가공용 부품 제조 기술 63 3) 광학 가공장비 제조 기술 64 4) 연삭장비 제조 기술 65 5) 원통형 절삭 가공장비 제조 기술 66 6) 다축 절삭 가공장비 제조 기술 - 9 - 순번 분야 고시기술명 67 기계 금속 7) 방전 가공장비 제조 기술 68 8) 열교환부품 제조 및 성능 개선 기술 69 10) 부직포 소재 제조 기술 70 11) 여과장치 소재 및 효소 제조 기술 71 12) 유량 및 유압 제어부품 제작 기술 72 13) 고정밀 구동부품 제조 기술 73 14) 가공장비 제어부품 제조 기술 74 15) 고정밀 직선이송 부품 제조 기술 75 16) 정밀모터 부품 제조 기술 76 17) 기어 절삭가공장비 및 부품 제조 기술 77 18) 제직 장비 제조 기술 78 19) 용접 공정 자동화 제조 기술 79 20) 밸런싱 장비 제조 기술 80 21) 가공장비 회전 부품 제조 기술 81 22) 선박용 엔진부품 제조 기술 82 24) 극저온 액체 이송용 부품 제조 기술 83 25) 실린더 부품 제작 기술 84 26) 동력전달 부품 제조 기술 85 27) 구동 제어부품 제작 기술 86 28) 이음부품 제작 기술 87 30) 압연 부품 제작 기술 88 31) 연마 소재부품 제작 기술 89 32) 발전용 소재부품 제조 기술 90 33) 산업용 특수 강관 소재 제조 기술 91 34) 고융점 소재 및 부품 제조 기술 92 35) 고강도 내마모 구리합금 제조 기술 93 37) 고경량·고강도·내열성 비철금속 소재 제조 기술 94 39) 동합금 소재 제조 기술 95 40) 영구자석 소재 및 제조 기술 96 41) 알루미늄 합금 제조 기술 97 44) 극한환경용 금속 소재·부품 제조 기술 98 46) 마그네슘 소재 제조 기술 99 47) 전기추진선박용 고속 차단기 및 전력변환장치 제조 기술 100 48) 선박 항해통신 시스템 제조 기술 101 49) 선박 유해가스 활용 및 관리용 소재·부품·장비 제조 기술 102 50) 극한환경용 세라믹 섬유강화 복합체 소재 제조 기술 - 10 - 순번 분야 고시기술명 103 전기 전자 (24개) 1) 전류제어 부품 제조 기술 104 2) 이차전지 패키징 소재부품 제조 기술 105 3) 이차전지 전극 소재부품 제조 기술 106 4) 이차전지 분리막 제조 기술 107 5) 이차전지 전해액 제조 기술 108 6) 고결정성 탄소소재 제조 기술 109 8) 자기장 감지 소재 제조 기술 110 9) 압전 소재부품 제조 기술 111 10) 고주파 필터 소재 제조 기술 112 11) 전기 변환 부품 제조 기술 113 12) 절연 소재부품 제조 기술 114 14) 초극박 소재 제조 기술 115 15) 이종접합 전자부품 제조 기술 116 16) 세라믹 분말 및 응용부품 제조 기술 117 17) 광학 소재·부품 제조 기술 118 19) 양극재용 원료 소재 제조 기술 119 20) 사물인식용 레이저광원 소재부품 제조 기술 120 21) 차세대전지용 리튬금속 전극 제조 기술 121 22) 차세대전지용 고체전해질 제조 기술 122 23) 비접촉 압력 구현용 소재부품 제조 기술 123 24) 고성능 초저전력 가스 감지 센서 제조 기술 124 25) 전자기파 차폐 소재부품 제조 기술 125 26) 의료용 레이저 시스템 및 소재부품 제조 기술 126 27) 미래 모빌리티용 고출력 경량 태양전지 제조 기술 127 기초 화학 (15개) 1) 불소계 소재 제조 기술 128 2) 탄성소재 및 부품 제조 기술 129 3) 점·접착 소재 제조 기술 130 4) 에폭시 소재 제조 기술 131 5) 도료·코팅 소재 제조 기술 132 6) 고성능 엔지니어링 플라스틱 소재 제조 기술 133 7) 생분해성 섬유소재 제조 기술 134 8) 화학공정 촉매 기술 135 9) 생분해성 플라스틱 제조 기술 136 10) 바이오매스 기반 섬유소재 제조 기술 - 11 - 순번 분야 고시기술명 137 기초 화학 11) 셀룰로스계 섬유 제조 기술 138 12) 리사이클 섬유소재 제조 기술 139 13) 방사유제 제조 기술 140 14) 분산성염료 및 잉크 제조 기술 141 15) 경량 내구성 복합소재 제조 기술 142 바이오 (19개) 1) 백신제조용 핵심 소재 및 제조 기술 143 2) 백신 제형화 소재 및 제조 기술 144 3) 첨단바이오의약품 제조용 핵심 세포 및 소재 제조 기술 145 4) 바이오 의약품 생산용 세포 배양 소재 및 장비 제조 기술 146 5) 바이오의약품 정제공정 소재 및 제조 기술 147 6) 항체-약물 접합체(ADC) 생산용 핵심 원료의약품 및 소재 제조 기술 148 7) 합성의약품 연속 생산 시스템 제조 기술 149 8) 바이오의약품 생산용 디지털트윈 부품 및 장비, SW 제조 기술 150 9) 바이오파운드리용 초고속, 대량생산 핵심 장비 제조 기술 151 10) 바이오매스 유래 기능성소재 바이오 제조 기술 152 11) 바이오의약품 경구용 제형화 기술 153 12) 바이오의약품 핵심 첨가제 제조 기술 154 13) 멀티오믹스 분석용 소재, 부품모듈 및 장비 제조 기술 155 14) 환자 맞춤형 3D 프린팅 소재 및 장비 제조 기술 156 15) 의료 진단/치료용 초음파 소자, 부품 및 장비 기술 157 16) 비열처리 골이식재 제조용 무기물 원료 소재 제조 기술 158 17) 올리고 합성 및 후처리 공정장비 제조 기술 159 18) 표적맞춤형 약물전달소재 제조 기술 160 19) 혈액투석을 위한 인공신장기용 혈액여과기 제조 기술 161 우주 항공 (20개) 1) 우주 발사체 액체로켓엔진 설계 및 제조 기술 162 2) 우주 발사체 재사용 및 재진입 위한 열방호시스템 기술 163 3) 지상 또는 심우주용 관측 광학모듈 소재 및 부품 제조 기술 164 4) 위성용 초정밀, 고속 자세제어 기술 165 5) 우주 발사체 및 위성용 이차전지 기술 166 6) 우주 발사체 및 위성용 3D 프린팅 소재 및 제조 기술 167 7) 위성 및 심우주 탐사선용 이온 전기추력기 기술 168 8) X,KuKa대역 또는 레이저를 활용한 대용량 위성 통신 기술 - 12 - 순번 분야 고시기술명 169 우주 항공 9) 항공기용 가스터빈 소재부품 기술 170 10) 항공기용 전기식 제어장치 제조 기술 171 11) 회전익기용 동력전달장치 소재·부품 설계 및 제조 기술 172 12) 항공용 초고강도 탄소복합재 제조 기술 173 13) 항공용 고강도 알루미늄 합금 대형 압연재 제조 기술 174 14) 항공기 구조물 체결 패스너 제조 및 마찰교반용접 기술 175 15) 고효율, 고추력, 저소음 항공기 로터/프로펠러 제조 기술 176 16) AAM 비행체 위치/자세 탐지 센서 제조 및 복합항법 기술 177 17) AAM용 하이브리드 전기추진시스템 제조 기술 178 18) 드론용 자율주행 데이터처리 부품 제조 기술 179 19) 무인기 다중 데이터링크 통신제어 부품 제조 기술 180 20) 무인기 급속 자동충전 부품 제조 기술 181 방산 (2개) 1) 전장용 Edge AI 반도체 제조기술 182 2) 국방 다기능 반도체 패키징 기술 183 수소 (18개) 1) 저온 수전해용 핵심소재 제조 기술 184 2) 수전해용 전해질 소재 및 분리막 제조 기술 185 3) 수전해용 전극 소재부품 및 전극촉매 제조 기술 186 4) 알칼라인 수전해용 분리판 제조 기술 187 5) 프로톤 세라믹 수전해용 셀 제조 기술 188 6) 수전해 시스템용 방폭 센서(수소/산소) 제조 기술 189 7) 수소 유량계 제조 기술 190 8) 극저온 대유량 액체수소용 원심펌프 제작 기술 191 9) 극저온 대유량 액체수소용 밸브 제조 기술 192 10) 초저온 실링용 탄성 소재 제조 기술 193 11) 액체수소용 긴급차단밸브(ESV), 안전밸브(PSV) 제조 기술 194 12) 극저온 단열 소재 제조 기술 195 13) 액체수소 저장탱크 제조 기술 196 14) 수소 압축기용 다이아프램 제조 기술 197 15) 수소저장합금 제조 기술 198 16) 수소 전소 엔진 제조 기술 199 17) 고압 수소 전용배관 제조 기술 200 18) 발전용 고온 연료전지 소재 및 셀 제조기술 - 13 - 붙임2 150대 핵심전략기술 세부기술정의서 수정(안) 분야 대상기술(고시 기술명) 세부기술정의서 주요 수정내용 가. 반도체 (수정 2개) 17) 반도체 공정 불순물 제거 장비 제조 기 술 : 반도체 공정상에 발생되는 불순물을 제거하는 장비 제조 기술 (기술 트렌드 반영) Single SPM → Single/Batch SPM19) 반도체 식각 부품·장비 제조 기술 : 반도 체 박막 패턴 정밀가공 공정에 사용되는 부품·장비 제조 기술 (기술 수준 현실화) 원자층 식각 → 초정밀 식각 라. 기계금속 (수정 2개) (이동 3개) 22) 선박용 엔진부품 제조 기술 : 대체연료와 화석연료를 동시에 사용 가능한 중·고속 엔진부품 제조 기술 (기술 트렌드 반영) 혼소 엔진 → 혼소/대체연료 엔진42) 항공기용 가스터빈 소재부품 기술 : 항공 기용 가스터빈의 고온 부품에 적용되는 핵 심 소재의 공정 최적화 및 설계 기술 (분야 이동) 기계금속 → 우주항공43) 항공기용 전기식 제어장치 제조 기술 : 항공기의 비행자세 및 비행속도를 제어하 거나 착륙장치, 조향 장치 등에 적용되는 고신뢰, 다중화 전기식 작동기 제조 기술 (분야 이동) 기계금속 → 우주항공45) 회전익기용 동력전달장치 소재·부품 설 계 및 제조 기술 : 회전익기의 비행에 필 요한 고속 및 고출력의 동력을 엔진으로부 터 로터에 공급하는 장치의 소재·부품 설 계 및 제조 기술 (분야 이동) 기계금속 → 우주항공48) 선박 항해통신 시스템 제조 기술 : 선박 내 통신 인프라(SAN), 해상 무선통신 시스 템, 지능형 항해 정보 시스템(INIS), 데이 터 동기화 등 선박통신 및 데이터 분석과 관련된 장비 제조 기술 (기술 범위 확대) 선박 사이버보안시스템 기술 추가마. 전기전자 (수정 2개) (이동 1개) 4) 이차전지 분리막 제조 기술 : 이차전지 안정성에 필요한 분리막 소재 및 부품 제 조 기술 (기술 재분류) ‘세라믹 코팅 분리막’ 기술로 구체화, ‘고체전해질 막’ 기술 삭제(이동) 22) 차세대전지용 고체전해질 제조 기술 : 차세 대전지 고안전화를 위한 고체전해질 제조 기술 (기술 재분류) ‘고체전해질 막’ 기술 추가(이동) 28) 저온 수전해용 핵심소재 제조 기술 : PEM 수전해기의 단위셀 막전극 집합체 (membrane electrode assembler, MEA), 급전체(Gas Diffusion Layer, GDL), bipolar plate(또는 분리판, flow-plate) 등 을 구성하는 소재 제조 기술 (분야 이동) 전기전자 → 수소바. 기초화학 (수정 3개) 2) 탄성소재 및 부품 제조 기술 : 우수한 탄성 복원력, 내마모성, 소음 및 진동 감쇠 등 성 능을 가지는 탄성소재 및 부품 제조 기술 (기술 수준 강화) 분산도 7등급 → 9등급 이상8) 화학공정 촉매 기술 : 석유화학 공정 등에 서 화학물질을 제조하거나 수소 등 신에너 지 생산에 필요한 고선택성 에너지저감형 촉매 제조 및 이를 이용한 공정 기술 (개질 촉매 기술트렌드 반영) 건식 →건식/유기성폐기물 9) 생분해성 플라스틱 제조 기술 : 대체 석 유계 플라스틱 또는 제품 맞춤형 물성과 생분해성을 동시에 보유하는 바이오 플라 스틱 원료 및 소재 제조 기술 예시 수정(PBS → PHB) 등* 바이오, 디스플레이, 자동차 분야 : 수정 및 분류이동 해당없음 제2기 소부장 특화단지 맞춤형 지원방안2024. 4. 3. 관 계 부 처 합 동 순 서 Ⅰ. 추진 배경 ···················································1 Ⅱ. 특화단지별 여건분석 및 지원방안 ·······2 Ⅲ. 특화단지 공통지원 방안 ·························7 (참고1) 단지별 상세 지원방안 ··································10 1. 충북오송(바이오) ····························································10 2. 대구(전기차 모터) ··························································14 3. 광주(자율주행 부품) ······················································18 4. 부산(전력반도체) ····························································22 5. 경기안성(반도체장비) ····················································26 (참고2) 지원방안 요약 ················································30 - 1 - Ⅰ. 추진 배경 ◇ 소부장 클러스터화 촉진을 위해 1기 특화단지 지정(21.2) ㅇ 소부장은 통상 중간재로 개발・생산・판매간 연계를 위해수요공급기업간 협력이 필수 ⇒ 특화단지*를 통한 클러스터 전략필요 * 1기 특화단지: 반도체(용인), 이차전지(청주), 디스플레이(천안), 정밀기계(창원), 탄소(전주) ㅇ 맞춤형 지원방안(21.5)을 통해 신규투자, 추가고용 등 성과 창출中◇ 전략산업 공급망 안정화 및 경쟁력 강화를 위해 2기 단지 지정(23.7) ㅇ 3대 산업(반도체, 미래차, 바이오), 5개 지역을 2기 소부장 특화단지로지정하고, 총 6.7조원의 기업 투자계획을 확정(23.7) < 신규 5개 소부장 특화단지 주요내용 > 분야 바이오 미래차 반도체 지역 충북오송 광주 대구 부산 경기안성특화분야 바이오 소부장 자율주행차 부품 전기차 모터 전력반도체 반도체 장비투자 1조 6,000억원 1조 9,000억원 1조 5,000억원 8,000억원 9,000억원주요기업 LG화학, 대웅제약 LG이노텍, 기아, GGM 성림첨단산업 경창산업 SK파워텍 케이씨텍, 미코세라믹스◇ 6.7조 투자가 적기에 이루어질 수 있도록 맞춤형 지원방안 마련ㅇ 범부처 지원협의체 구성·운영(23.9), 단지별 추진단 운영(23.8~), 현장방문 등 50차례 이상 기업·지역 의견수렴 ⇒ 향후 5년간 총 5,067억원* 규모의 정부 지원을 통해 단지별 특성에맞는 수요-공급기업간 R&D, 규제특례, 인력양성 등 맞춤형 지원 * R&D 2,318억원, 테스트베드 2,228억원, 인력양성 80억원, 펀드 210억원 등 (24-28년) - 2 - Ⅱ. 특화단지별 여건분석 및 지원방안 충북 바이오 소부장 공급망 취약 → 수요기업·규제기관과 협력 추진□ (현황) 코로나19 당시 높은 해외의존도로 인한 공급망 리스크* 경험 → 다수 수요기업이 국내 바이오 소부장** 자립 지원요청 * 코로나 당시 선진국은 바이알, 프리필드시린지 등 필수 바이오 소부장을 자국내 우선 공급 ** 배지(영양분), 필터, 바이알(약통) 등으로 바이오의약품 생산에 핵심적인 소재, 부품, 장비ㅇ 바이오 소부장은 의약품(물질)과 세트로 허가* → 의약품을개발· 판매하는 수요기업과 승인하는 규제기관이 초기 단계부터 협력필요 * 식약처는 의약품 승인시, 연관된 소부장의 임상자료(3년치 이상)도 함께 요구ㅇ 국제규격 시험 인프라 부재, 인증·테스트에 고비용, 장시간소요* * 유럽(넬슨랩, 유로핀), 미국(사토리우스) 등에 평가의뢰시 품목당 1~5억, 1년이상 소요<오송 바이오 특화단지 구성 및 기능> ① 수요기업으로서 다수의 CMO기업 위치② 배양배지, 필터 등 기초기술을 보유한 공급기업이 다수로 밸류체인 구축 가능성 高□ (지원방안) 수요-공급기업간 공동 R&D, 식약처 중심의 규제지원추진 * 자립목표(23→30) : (배지) 5%→15%, (정제장비) 8%→18%, (완제용기) 12%→18% ㅇ 진입장벽*을 고려하여 우선 자립 품목(배지, 필터 등)에 대해수요공급기업간 공동 R&D 추진(5개 과제, 200억원) R&D * 의약품 최종제품에 직접 접촉하는 소부장일수록 자립화 난이도가 높음 - 추가 자립 품목에 대해서는 중장기 기술개발 로드맵 마련(24.상) * 바이오 핵심원료, 부자재, 장비 등 80개 핵심품목의 단계적 기술개발 로드맵 마련ㅇ KBIO 규제과학지원단* 운영 → 인허가 컨설팅, 제도안내 규제 * (구성) 식약처(협조), 오송첨단의료산업진흥재단, 충북도, 앵커기업, 충북 TP 등 ㅇ ‘바이오의약품 소재·부품 실증지원센터’ 구축(24~26, 496억원, 98종) → 글로벌 규격( ( )FDA, (EU)EMA 등) 공인시험 분석지원 기반 - 3 - 대구 모터 영구자석 공급망 취약 → 희토류 저감·재활용 기반마련□ (현황) 모터 수요는 급상승, 영구자석 등 소재·부품은 취약* * 아이오닉, EV6 등에 국산 전기차 모터 적용 중이나, 전기차 모터용 네오디뮴, 디스프로슘, 테르븀 등 소재와 모터용 연속와인딩, 하우징 등 부품은 주로 중국에 의존ㅇ (테슬라)비희토류 선언* 등 주요 완성차 기업은 희토류 저감기술개발 * 테슬라는 인베스터 데이에 비희토류 영구자석 개발 계획을 발표(23.3) ㅇ 전기차용 ‘희토류 영구자석’ 국내 첫 생산* → 신뢰성 확보필요 * 약 1,000톤/연 규모(전기차 약 50만대 분량) 생산 가능한 성림첨단 공장 준공(23.10) <대구 모터 특화단지 구성 및 기능> ① 국내 유일의 희토류 영구자석 생산기업 위치② 단지 내 한국자동차연구원, 대구기계부품연구원등 혁신기관과 모터 관련 다수 기업 존재□ (지원방안) 희토류 저감·재활용 기술개발과 함께 모터 신뢰성지원 * 자립목표(23→30) : (소재) 10%→40%, (모터) 50%→90%, (모듈) 80%→85% ㅇ 희토류 영구자석 국내생산 확대와 병행하여 해외 高의존중인중희토류(Dy, Tb) 완전 배제 등 기술개발 추진(4개 과제, 200억원) R&D * 영구자석용 희토류는 전량 해외 의존, 특히 디스프로슘(Dy), 테르븀(Tb)은 공급망 리스크↑ㅇ 폐자석 재활용을 위한 R&D와 성분표시 체계 구축(국표원) 제도 * EU는 핵심원자재법 초안에서 희토류 영구자석 재활용 목표 제시(30년까지 15%) ㅇ 특화단지 내 모빌리티 대학을 설립*하고, 모빌리티 소재부품, 모빌리티 소프트웨어 등 4개 학과 신설(24.1월) 인력 * 계명대학교 달성캠퍼스를 모빌리티 캠퍼스로 개명, 모빌리티 대학(4개 학과) 설립ㅇ 국내 생산 희토류 영구자석·모터의 신뢰성 확보를 위해 기존인프라*와 연계하여 “모터 성능인증 지원센터” 구축(24~26, 351억원) 기반 * 대구 특화단지 내 구축 중인 뿌리기술지원센터 등과 연계 추진 - 4 - 광주 자율주행 해외 高의존중인 자율주행 관련 핵심 소재·부품 자립화□ (현황) 27년 LV4 상용화 목표, 소재·부품*은 선도국에 高의존 * 자율주행 통합제어시스템(인지, 제어, 통신)의 국내 시장점유율은 25%에 불과(KEIT) ㅇ 자율주행 첨단부품은 인공지능(AI), 소프트웨어(SW) 등과함께, 세계 주도권 확보를 위한 경쟁이 치열 * 23년 글로벌 전장 부품 시장은 1,810억불로 스마트폰 부품 시장(1,780억불)을 추월(SA) ㅇ 자율주행 소재·부품의 국제인증* , 실도로 운행 등 신뢰성 확보필요 * 도로차량위원회(ISO/TC22)는 통신, 센서 등에 대한 표준 개발(18개 배포, 3개 개발 중) <광주 자율주행 특화단지 구성 및 기능> ① 미래차 국가산업단지(23.3월 신규)와 2개 기존산업단지로 특화단지 구성 ② 70여개 자율차 관련 소부장 기업과 그린카진흥원, 한국자동차연구원 등 지원기관 집적□ (지원방안) 통합제어시스템(인지·제어·통신) 신뢰성 및 경쟁력확보 * 자립목표(23→30) : (라이다) 0%→30%, (제어부품) 55%→70%, (V2X) 10%→70%ㅇ 경쟁력 확보를 위한 인지·제어·통신 R&D(3개 과제*, 200억원) 지원R&D * (인지)윈드쉴드 라이다, (제어)운전권 전환 대응 조향시스템, (통신)인프라-차량간 통신ㅇ 단지 내 자율주행 시범운행 지구* 지정, 트랙레코드 확보규제 * 자율차법(국토부)에 따라, 규제특례를 통해 실제 도심에서 자율주행 서비스를 실증ㅇ 국내 최대규모 드라이빙 시뮬레이터(20~24, 3,045억원, 과기부)와연계하여 국제인증·신뢰성을 위한 장비 구축(24~26, 320억원) 기반 * 예시(센서) : (소재) 광검출기 → (부품) 송수광평가 → (모듈) 라이다평가 → (시스템) 시뮬레이터ㅇ 미래차부품특별법* 제정(24.1월)을 통해 지원기반을 마련 제도 * 하위법령 마련 등 의견수렴 위해 권역별 설명회 개최(24.1월, 광주‧울산‧대구‧평택) - 5 - 부산 전력반도체 국내 산업은 초기 단계 → 공공팹 중심의 생산기반 조성□ (현황) 시장 초기 단계*로 공공팹 중심 생태계 형성 → 역량부족 * 전력반도체는 美, 獨이 글로벌시장 점유, 국내는 90%이상 수입 의존 ㅇ 주요국은 8인치 공정에 대한 선제적 투자를 통해 생산성확보를하고 있으나, 국내 기업은 6인치 기반 공공팹을 활용하여양산* * SK파워텍, DB하이텍, 파워큐브세미 등 30개사가 위탁생산 중(23.12월 기준) - 공공팹도 부산TP(1개 팀) 운영으로 기업들이 전문성 강화 요구ㅇ 新시장 진입 불확실성 해소를 위한 R&D 투자 및 세제 지원요청<부산 전력반도체 특화단지 구성 및 기능> ① 기존 1개 산업단지 및 인근 지역 추가확장을 통한 특화단지 구성 ② 단지 내 파워반도체상용화센터를 중심으로약 20여개 전력반도체 소부장 기업 집적□ (지원방안) 파워반도체상용화센터 역할·기능 확대, 기업투자지원 * 자립목표(23→30) : (SiC 소자) 2%→10%, (전력모듈) 2%→15% ㅇ 생산성 향상, 단가 절감을 위해 8인치 SiC 전력반도체 제조·패키지센터(2팹, 24~26, 400억원)를 설립하고 반도체 소재 공급망 구축기반- 전력반도체기술원*을 설립하여 공공팹(1, 2팹) 운영 전문성강화 * 부산TP에서 독립하여 기 구축된 지역 인프라, 신규팹 등을 통합 운영, 전문가 채용ㅇ 1700V급 高전압용 소자 기술개발 등 전력반도체 R&D 확대* R&D * 전력반도체 기술개발(24~28년, 939억원, 23.7월 예타 통과), 특화단지R&D(200억원) ㅇ 기회발전특구 지정* 추진을 통해 기업의 투자 리스크 분담제도 * (신설 사업장)소득·법인세 감면, (이전기업, 창업기업)취득세 면제, 재산세 감면 등 - 6 - 안성 반도체장비 특화단지 적기 조성을 통한 국내 반도체 장비 경쟁력 제고□ (현황) 반도체는 대표적 장치산업 → 핵심인 장비는 외산 의존* * 반도체 팹 총투자액의 약 70%가 장비투자이며, 그 중 80%가 외산장비 구매비용 ㅇ 주요 공정(웨이퍼, 식각, 증착 등) 중 CMP(연마)는 국산화 가능성이큰 분야이나 주요 경쟁 기업 대비 기술경쟁력 부족 * CMP 시장점유율: (美)어플라이드 머티리얼 65%, (日)에바라 25%, 케이씨텍 5%(세계 3위) ㅇ 장비 산업 육성에 필요한 인력공급 부족*도 업계의 핵심 애로 * 31년까지 반도체 공정·장비 및 소재 분야 산업기술인력 약 29,514명 추가 필요(KIAT) ㅇ 특화단지 조성예정지역의 71.2% 농업진흥지역으로 기업의적기투자를 위해 농지전용 선결 필요(농림부 협조) <안성 반도체 특화단지 구성 및 기능> ① 1개 신규산단 조성 중(~30년)으로 49개 소부장 기업이 입주계획 ② 단지 내 반도체 인력양성센터, 안성산업진흥원 등 지원기관 설립계획 □ (지원방안) 기술개발, 양산, 인력양성, 부지 공급 등 패키지지원 * 자립목표(23→30) : (소재) 3%→20%, (부품) 10%→30%, (장비) 15%→40% ㅇ 美, 日기업이 점유 중인 CMP 장비 핵심기술* 확보(3개 과제, 200억원)하고실제 공정 환경에서 양산 테스트 지원 R&D * 수요기업은 메탈 소재 슬러리(연마제) 활용이 가능한 외산 제품 선호 ㅇ 폴리텍대학 내 반도체장비실증센터 구축(24-26, 286억원), ‘반도체장비개발과’, ‘반도체테스트과’ 등 신설, 지역 인프라 연계 연 1,000명 양성 인력 * 계약학과(석사, 학사) 140명/연, 재직자 교육 700명/연, 마이스터고 100명/연 등ㅇ 특화단지 산단 조성을 위해 농지전용 사전협의*(~24년) 추진 인허가 * 사전협의 결과에 따라 해당 산업단지의 위치 및 면적 등 변경 가능 - 7 - Ⅲ. 특화단지 공통지원 방안 금융지원 설비투자보조, 전용펀드, 우대금리지원으로 자금애로 해소□ 지방투자촉진보조금 확대를 통한 설비투자 지원 ㅇ 신증설 투자시 지투보조금 지원한도를 최대 100억에서 200억원으로상향하고 특화단지 투자기업에 대한 보조 비율을 가산*(24.1월) * 설비 최대 2%p↑, 소부장 핵심전략기술 보유기업(토지 최대 50%, 설비 최대 25%) ㅇ 기존 내연차 생산설비에서 전기차 공정·설비로의 전환 투자시지방투자촉진보조금 지급 대상에 추가(24.1월) □ 투자 네트워크 형성, 전용 펀드 제공으로 투자유치 활성화ㅇ 단지내 기업을 대상으로 투자유치 교육, 1:1 컨설팅* , 투자자-기업간교류, 유망 기업 방문실사 등 투자유치 패키지 지원(24년~) * 전문 컨설팅 기관이 재무분석, IR계획서 작성, PT 스킬 코칭 등 지원(연 20개사) ㅇ 특화단지 전용 펀드*(210억원)를 활용하여 입주기업의 자금애로해소 * (母펀드) 산업기술혁신펀드 100억 출자, (매칭) 충청북도, 케이엔투자파트너스 등□ 기업 투자부담 경감을 위해 정책금융(산은) 우대금리 제공 ㅇ 정책금융기관의 소부장 기업 전용상품을 통해 저리대출 제공(산업은행: 중소기업·중견기업 △0.5%p 및 대기업 △0.2%p) 기술지원 R&D성과의 실제 사업화·수출을 위해 기술애로 해소 □ 37개 공공연구원을 통해 단계별 기술애로 해소, 사업화 지원ㅇ ①특화단지 기업 전용 기술지원 트랙* 신설(융합혁신지원단, 24년~), ②신뢰성 및 양산성능평가의 우대 가점 제공 * 기술분석 후 공공연 보유 특허 이전, 공정개선, 시제품 제작 지원 등 단계별 지원 - 8 - □ 신규기술 분야 해외 인증획득 등 입주기업 수출확대 지원 ㅇ 소부장 기업-해외 수요기업간 매칭을 지원하는 GP사업에단지내기업에 대한 가점* 신설, 수출바우처 사업* 을 통해 해외진출지원 * GP센터 등 해외인프라 입주, 이용시 우대 ** 바이어 발굴 조사, 통번역, 해외 인증, 외국어 홍보자료 작성, 특허 지재권 대응 등ㅇ 신제품의 해외인증 단계별로 맞춤 지원*하고 단지별 설명회개최 * 해외인증 전문가를 1:1로 매칭하여 제품개발 단계부터 인증까지 全단계 밀착 지원□ 연구인력 파견을 통한 기술자문 및 현장교육 지원 ㅇ 한국광기술원 등 공공연* 연구인력을 특화단지 내 기업에파견시최대 2년간 인건비의 최대 50%(한도 3,000만원) 지원 * FITI시험연구원, 건설기계부품연구원, 한국자동차연구원 등 12개 공공연구원생태계지원 기업간 협력, 창업 지원으로 자생적 발전 동력 제고 □ 단지내, 단지간 협력을 지원하여 클러스터링 효과 강화 ㅇ 수직적 협력(수요-공급기업간)과 수평적 협력(수요기업간) 등 다양한유형의 협력모델을 단지별 추진단 중심으로 발굴 <예시: 광주-대구 미래차 특화단지 간 연계 협력모델(안)> ㅇ (개요) 전기구동 기반 자율주행 셔틀 개발 및 실증 ㅇ (협력 구조) 광주(자율주행차 부품) 및 대구(전기구동 부품) 간 협력을 통해 자율주행 셔틀 개발 → 광주·대구 특화단지(산단) 내 실증 * 수요기업 : 현대자동차, 기아자동차, KG모빌리티 등 전기차 부품업체 + 자율주행 부품업체 + 연구기관 ⇨ 수요기업 구동모터 자율주행 셔틀 기술개발 및 실증 지원 성능평가, 피드백 등 - 9 - □ 창업기업 지원을 통한 단지내 밸류체인 완결성 강화 ㅇ 창조경제혁신센터* 중심으로, 지자체·유관기관 등과의 협업을통해맞춤형 멘토링 지원** 및 IR·포럼 등 네트워킹 활성화 * 충북·대구·광주 등 전국 17개 지역거점에 센터 운영 중 ** 예: 바이오/의료장비 맞춤형 컨설팅 지원(충북창조경제혁신센터-지자체 협업) 거버넌스 지속적 애로 해소, 관리·대응 필요 → 전담지원체계 구성□ 지자체, 앵커-협력기업, 연구기관 등으로 구성된 단지별 추진단을통해 ‘맞춤형 지원방안’의 이행지원 및 추가 애로 발굴·해소□ 추진단에서 자체 해소하기 어려운 과제는 범부처 지원협의체* 안건 상정 등을 통해 기업의 적기 투자를 지원 * 단장(산업부 1차관) 및 관계부처(기재·국토·과기·환경·농림·중기부 등)로 구성 범부처 지원 협의체 (관계부처) 특화단지 지원센터 충북오송 추진단 대구 추진단 광주 추진단 부산 추진단 경기안성 추진단 단장: 부지사 단장: 부시장 단장: 부시장 단장: 부시장 단장: 부지사충북TP 대구TP 광주그린카진흥원 부산TP 차세대융합기술원한국생명공학연구원 외 6개 기관 한국생산기술연구원 외 13개 기관 한국전자기술연구원 외 4개 기관 한국전기연구원 외 12개 기관 경제과학진흥원 외 5개 기관 - 10 - 참고 단지별 상세 지원방안 충북 (바이오) - 바이오 의약품 제조용 원부자재 자립화 추진< 바이오 소부장 특화단지 개요 > ◇ (주요내용) 바이오 소부장 공정(배양, 정제, 완제)별로 우선 자립화가가능한 핵심 품목을 지원하고, R&D결과의 신속한 상용화를지원◇ (지정산단) 1개 기존산단 + 2개 신규산단 * (기존) 오송생명과학단지(146만평, 바이오의약폼 연구개발 및 실증 지원) * (신규) 바이오산업단지(8.9만평, 25년 조성), 화장품산업단지(24만평, 26년 조성) ◇ (기업현황) LG화학, 대웅제약, GC녹십자 등 주요 수요기업과 바이오원부자재 기업 등 약 40개 기업 집적(약 1.6조원 투자예정) <오송 바이오 특화단지 구성 및 기능> ① 수요기업으로서 다수의 CMO기업 위치② 배양배지, 필터 등 기초기술을 보유한 공급기업이 다수로 밸류체인 구축 가능성 多1. 현황 분석 □ (산업현황) 바이오 소부장은 배양 배지(영양분), 필터, 바이알(약통) 등으로 바이오의약품(↔합성 의약품) 생산에 핵심적인 소재, 부품, 장비ㅇ 바이오의약품 생산캐파 확장에 따라 연평균 10% 내외 성장* * 글로벌 바이오 소부장 시장 전망(KEIT) : (22년) 358억 달러 → (29년) 708억 달러ㅇ 머크社, 사토리우스社 등 미국, 독일이 바이오 소부장 시장 대부분을점유 * 글로벌 바이오소부장 시장 점유율(KEIT) : (미국) 65%, (독일) 9.9%, (한국) 0.1%미만□ (단지현황) 1개 기존산단(146만평) + 2개 신규산단(32.9만평) ㅇ 40여개 바이오 수요-공급기업과 함께 식약처 등 규제·육성 기관* 밀집 * 식약처, 질병관리청, 국립보건연구원, 충북대병원, 오송첨단의료산업진흥재단 등 - 11 - □ (공급망 분석) 수요기업으로서 단지 內 제약기업*이 다수 위치하며, 배양·정제 등 바이오 소부장 기술을 보유한 공급기업**도 함께집적 * LG화학, 셀트리온, 대웅제약, GC 녹십자, 프레스티지바이오 등 21개社 ** 종근당바이오, 엑셀세라퓨틱스, 퍼먼텍, 큐라티스 등 14개社 ㅇ 코로나19 당시 높은 해외의존도로 인한 공급망 리스크* 경험이후수요기업들은 국내 공급기업 지원을 통한 바이오 소부장 자립화요청 * 코로나 당시 선진국은 바이알, 프리필드시린지 등 필수 바이오 소부장을 자국내 우선 공급ㅇ 배양배지, 정제필터 등 단지 내 기초기술을 보유한 공급기업이다수위치하여, 수요기업을 중심으로 바이오소부장 밸류체인* 구성에적합 * 바이오 소부장 배양 → 정제 → 완제 공정별 밸류체인 구성 <충북 오송 바이오 소부장 특화단지 밸류체인 현황> 2. 자립목표 및 육성방향 ◇ (자립목표) LG화학, 대웅제약 등 제약기업 중심으로 바이오 소부장기업을 집적하여 해외 高의존중인 바이오 원부자재 자립률 확대 * 자립목표(23→30) : (배지) 5%→15%, (정제장비) 8%→18%, (완제용기) 12%→18% ◇ (육성방향) 바이오 소부장 공정(배양, 정제, 완제)별로 우선 자립화가가능한 핵심 품목을 지원하고, R&D결과의 신속한 상용화를 지원 - 12 - 3. 맞춤형 지원 방향 바이오 원부자재 수요-공급 기업간 공동 R&D 지원 ㅇ (현황 및 필요성) 바이오 소부장은 의약품(물질)과 세트로허가* , 초기 단계부터 의약품을 개발·판매하는 수요기업과 협력 필요 * 식약처는 의약품 허가시, 연관된 소부장의 기준규격 검증자료도 함께 요구 ㅇ (주요내용) 진입장벽*을 고려, 우선 자립이 가능한 핵심품목지원 * 의약품 최종제품에 직접 접촉하는 소부장일수록 자립화 난이도가 높음 - (배양) 바이오의약품의 원료인 세포를 배양하는 공정에 활용되는배양배지(영양분), 일회용 배양백 등 자립화 - (정제) 배양된 세포의 분리정제, 여과, 바이러스 제거 등에 활용되는정제용 부품(정제필터 등) 자립화 - (완제) 바이오의약품 완제품을 용기에 주입해 제품화하는단계에사용되는 정제약품 무균 이송 부품 자립화 ㅇ (후속R&D) 추가 자립 품목에 대해서는 중장기 기술개발 로드맵 마련(24.상) * 바이오 핵심원료, 부자재, 장비 등 80개 핵심품목의 단계적 기술개발 로드맵 마련 바이오 소부장 규제지원단 운영 ㅇ (현황 및 필요성) 바이오 소부장 상용화는 규제기관(식약처, FDA 등) 승인사항으로 R&D 단계부터 인허가에 대한 규제지원 필요 * 방대한 양의 증빙자료가 필요하며, 개발 이후에도 안전성 검증에 3년 이상 소요 ㅇ (주요내용) 규제기관, 지자체, 지원기관 공동으로 규제과학지원단을구성, 의약품 개발 과정에서 필요한 인허가 컨설팅, 제도안내지원 * (구성) 식약처(협조), 오송첨단의료산업진흥재단, 충북도, 앵커기업, 충북 TP 등 - 13 - 바이오의약품 소재·부품 실증지원센터 구축(24년~26년) ㅇ (현황 및 필요성) 국내 국제규격의 성능시험 인증기관 부재로해외기관에 평가의뢰가 필요해 기업은 높은 비용과 시간이소요* * 유럽(넬슨랩, 유로핀), 미국(사토리우스) 등에 평가의뢰시 품목당 1~5억원, 1년이상 소요ㅇ (주요내용) ‘바이오의약품 소재·부품 실증지원센터’ 구축(약 100종)을통해 글로벌 규격( ( )FDA, (EU)EMA 등) 공인시험 분석지원 <바이오의약품 소재·부품 실증지원센터 평가지원 품목(안)> 분류 평가 지원품목 배양공정 배양백, 배양용기 등 정제공정 정제용 필터, 정제용 레진 등 완제공정 바이알, 프리필드시린지, 고무마개, 무균충진백 등 바이오 소부장 전문인력양성 지원 ㅇ (현황 및 필요성) 공급망 리스크 경험 이후 바이오 소부장수요증가에 따라 원부자재 및 장비 개발인력 부족 * 바이오산업 인력수급전망 결과, 향후 5년간(24~28년)의 공급 대비 48,796명 부족ㅇ (주요내용) 오송첨단의료산업진흥재단 전문인력양성센터* 연계하여현장형 실습 교육 운영(연 1,000명, 바이오의약 800명 + 소부장 200명) * 바이오의약품생산 전문인력양성센터(23년~25년, 175억원) 교육공간 활용 바이오 생태계 구축을 위한 기반조성 지원 ㅇ (현황 및 필요성) 기존산단(오송생명과학단지) 노후화로 산단 인프라개선 지원 및 신규산단 적기 조성을 위한 행정적 지원 필요ㅇ (주요내용) 특화단지 범부처 지원협의체 등을 통해 산단 적기 조성을 지원하고, 산단 대개조(22년)와 연계한 패키지사업* 지원 * 지방 지원 편의시설 확충 등을 위해 범정부 사업을 패키지로 지원 - 14 - 대구 (미래차) - 완결된 전기차 모터 부품 생태계 구축 < 대구 미래차 특화단지 개요 > ◇ (주요내용) 모터 소재·부품 공급망 대응과 핵심기술 자립화로모터 특화산업 밸류체인 완결성을 갖춘 모터 산업생태계구축◇ (지정산단) 4개 기존 산단 * (기존) 대구테크노폴리스(219만평, 기술 고도화), 달성 1, 2차 산단(205만평, 부품생태계) 대구국가산업단지(258만평, 국가산단 2단계 50만평 신규 분양 진행중) ◇ (기업현황) 경창산업, 보그워너 등 전기차 모터 생산기업과함께성림첨단(영구자석) 등 약 60개 소부장 기업 집적(약 1.5조원 투자예정) <대구 모터 특화단지 구성 및 기능> ① 국내 유일의 희토류 영구자석 생산기업 위치 ② 단지 내 한국자동차연구원, 대구기계부품연구원 등 혁신기관과 모터 관련 다수 기업 존재 1. 현황 분석 □ (산업현황) 구동모터 시장은 글로벌 친환경차 보급확산 및 차량당탑재 모터 수 증가로 높은 성장*을 보일 것으로 전망 * 자동차 구동모터 시장규모(억달러, MarketandMarket) : (22년) 65 → (27년) 184 ㅇ 현대차 등 완성차 기업은 일부 차종에 대해 국산 모터를 활용*하고있으나, 영구자석 등 모터 소재·부품은 중국·일본 등에서수입 * 아이오닉, EV6 등에 국산 전기차 모터 적용 중이나, 전기차 모터용 네오디뮴, 디스프로슘, 테르븀 등 소재와 모터용 연속와인딩, 하우징 등 부품은 중국에 의존□ (단지현황) 4개 기존산단(684만평) ㅇ 경창산업, 성림첨단 등 전기차 모터 관련 약 60개 소부장기업과함께 한국자동차연구원, 대구기계부품연구원 등 혁신기관존재 - 15 - □ (공급망 분석) 단지 內 핵심공정별 주요기업이 모두 존재하며, 희토류영구자석 등 핵심 소재기업이 위치하여 안정적인 생태계를구성 * 소재(영구자석, 성림첨단) → 모터(코아오토모티브 등) → 모듈(경창산업 등) ㅇ 성림첨단산업은 국내 최초 회토류 영구자석 공장을 준공하였으며(23.10월), 연간 1,000톤(전기차 50만대 분량) 규모 생산 계획 * 전세계 생산량 중 약 94%가 중국에서 생산, 우리나라 수요의 90% 이상 중국 의존ㅇ 국내 모터코어의 70% 생산하는 고아정공, 현대 전기차 모터수요의약 72%를 생산하는 경창산업 등 핵심 모터 기업 위치 ㅇ GM, 포드, 재규어 등 글로벌 완성차업체에 납품하고 있는코아오토모티브는 연구소 건립 및 대구 본사 이전 계획 발표(23.3월) <대구 미래차 소부장 특화단지 밸류체인 현황> 2. 자립목표 및 육성방향 ◇ (자립목표) 모빌리티용 모터 제조 생태계 구축을 위해 희토류 영구자석 등 소재에서 부품·가공·모듈 자립화 * 자립목표(23→30) : (소재) 10%→40%, (모터) 50%→90%, (모듈) 80%→85% ◇ (육성방향) 모터 소재·부품 공급망 대응과 핵심기술 자립화로 모터특화산업 밸류체인 완결성을 갖춘 모터 산업생태계 구축 - 16 - 3. 맞춤형 지원 방향 전기차 모터 소재·부품 핵심기술 자립화 ㅇ (현황 및 필요성) 테슬라 비희토류 선언* , 도요타, 폭스바겐등주요 완성차 업계는 희토류 저감기술 개발 추진 * 테슬라는 투자자의 날에 비희토류 영구자석 개발 계획을 발표(23.3) ㅇ (주요 내용) 희토류 최소화 기술개발과 모터 경량화·고내구성· 안정성 등 기술 고도화를 위한 모터 부품별 전주기 지원 - (영구자석) 희토류 영구자석 국내생산 확대와 병행하여 해외高의존중인 희토류(Nd, Dy 등)의 저감·대체 추진 * 영구자석용 희토류는 전량 해외의존 중이며, 페라이트 등 대체소재 개발중 - (구동모터) 고속회전, 소형화에 따른 모터 효율 향상을 위하여연속와인딩, 하우징, 베어링 등 부품 기술개발 * 현재 15,000rpm이 주 회전수이나, 완성차 업계는 2만rpm을 목표로 기술개발 진행 중- (구동모듈) 구동모터, 감속기, 차량제어 장치 등 구동부품 일체화및 변환효율 향상을 위한 인버터 기술 확보 모빌리티 모터 산업 생태계 구축 ㅇ (현황 및 필요성) 모빌리티 모터 수요는 전기차의 본격적보급에따라 급속하게 상승 중이나, 관련 소재‧부품 산업 기반시설은취약ㅇ (주요 내용) 구축·기획 중인 기반시설간 연계를 통해 연구개발공정개선-신뢰성 등 모빌리티 모터 전주기 산업생태계 구축 * 대구 특화단지 추진단을 중심으로 각 사업 담당자 간 유기적 협력관계 구축 - (연구개발) 전동화 모듈 기술개발 및 성능검증, 자성체 소재특성평가 장비 구축 등을 통해 기업 연구개발 지원 - (공정개선) 온라인 플랫폼을 활용하여 생산성 제고, 불량률개선등 모터 제조공정 개선을 위한 기업 지원 제공 - 17 - - (신뢰성 분석) 전동화 시스템 성능·신뢰성 검증장비를 구축하여모터 핵심부품 신뢰성확보 및 상용화 지원 모터 혁신성장 지원센터 뿌리기술지원센터 모터 성능인증지원센터기능 모터 기술개발 지원 제조공정 개선 신뢰성 분석(상용화) 구축 장비 모터 설계검증 지원 장비 등(기획 중) 제조공정 멀티센싱 등 공정 개선 장비(9종) 성능인증, 고장진단 분석 지원 장비(11종) 사업 기간 신규기획(24년~) 23년~25년 신규기획(24년~) 사업명 산업혁신기반구축 스마트특성화 소부장특화단지 모빌리티 캠퍼스 조성 ㅇ (현황 및 필요성) 전기차용 모터 시장의 가파른 성장에 따라인력수요는 지속 증가가 예상되나, 전문 교육기관이 부재 ㅇ (주요 내용) 특화단지(테크노폴리스) 내 모빌리티 대학(계명대)을설립하고, 재직자 기술역량 강화 교육 운영 * (교육예시) 모빌리티 모터 설계 연구개발 교육 및 소재부품 분야 특화과정 등- 계명대 달성캠퍼스를 모빌리티 캠퍼스로 개명(24.1월)하고 모빌리티소재부품, 모빌리티 소프트웨어 등 4개 학과 신설(목표 정원 125명) - 모빌리티 캠퍼스와 연계하여 인근 모빌리티 소부장 기업 재직자대상 기술 역량 강화 교육 운영 (5년간 1,000명 목표) 희토류 공급망 안정화를 위한 표준제정 ㅇ (현황 및 필요성) 폐희토류 자석 등의 재활용과 원활한 공급망구축을 위해 분리, 수거, 배출 관련 재활용 표준 개발 필요ㅇ (주요 내용) ①모터 자석 내 희토류 첨가 표기 표준 및②자석코팅재 분류 표준 마련(25년~30년, 국표원) - 폐자석을 활용한 영구자석 개발 R&D 추진(24년~27년, 공급망안정R&D) - 18 - 광주 (미래차) - 자율주행차 관련 부품 생태계 조성 < 광주 미래차 소부장 특화단지 개요 > ◇ (주요내용) 미래차 전환을 위한 통합제어시스템(센서, 제어, 통신) 국산화·실증을 지원하고, 부품-앵커-완성차 기업간 밸류체인구축◇ (지정현황) 2개 기존산단 + 1개 신규산단 * (기존) 진곡일반산단(58만평, R&D 및 생산거점), 빛그린 국가산단(56만평, 시험·인증) * (신규) 미래차 국가산단(100만평, 자율주행 실증 인프라 집적화) ◇ (기업현황) 기아차žGGM 등 완성차 기업과 함께 LG이노텍, 현대모비스 등 약 70개 소부장 기업 집적(약 1.9조원 투자예정) <광주 자율주행 특화단지 구성 및 기능> ① 미래차 국가산업단지(23.3월 신규)와 2개 기존산업단지로 특화단지 구성 ② 70여개 자율차 관련 소부장 기업과 그린카 진흥원, 한국자동차연구원, 등 지원기관 집적 1. 현황 분석 □ (산업현황) 자율주행차 시장은 급속도로 성장하고 있으며, 우리도27년 완전자율주행(LV4) 상용화를 목표로 자율주행 생태계구축 * 자율주행차 시장규모(한국자동차연구원): 25년 209조 → 35년 1,347조(연평균 40%↑) ㅇ 인지센서, 제어부품, 통신모듈 등 자율주행 통합제어시스템의소재·부품은 미국, 일본 등 선도국에 高의존 중인 상황 * 통합제어시스템 기술수준은 선도국 대비 85%이나 자립율은 25%에 불과(KEIT) □ (단지현황) 2개 기존산단(114만평) + 신규 국가산단(100만평) ㅇ 기아차·GGM 완성차 공장을 중심으로 LG이노텍, 현대모비스등소부장기업, 그린카진흥원, 한국자동차연구원 등 지원기관밀집ㅇ 자율차 기술 실증을 위해 미래차 신규 국가산단 후보지로 결정(23.3) - 19 - □ (공급망 분석) 인지센서-제어-통신으로 구성되는 자율주행 시스템자립화를 위한 완결형 공급망 구축 필요 ㅇ (센서) 라이다 부품은 90% 이상 미국, 일본 등에 의존하고있어소자를 포함한 광 모듈 자립화 필요 ㅇ (제어) 자율주행 안전성․신뢰성을 확보하기 위한 제어모듈관련연구는 활발히 이루어지고 있으나 소자부품, 원자재는 대부분수입ㅇ (통신) 차량-인프라간 원활한 통신을 위하여 교통인프라에설치되는 RSU* 부품은 독일 등 선도국에서 기술개발, 일부 상용화 * RSU(Road Side Unit) : 도로변에 설치되는 통신 기지국 <광주 미래차 소부장특화단지 밸류체인 현황> 2. 자립목표 및 육성방향 ◇ (자립목표) 완성차 기업과 협업하여 자율주행차 핵심 기능인 인지센서, 제어부품, 통신 모듈 관련 소재·부품 자립률 확대 * 자립목표(23→30) : (라이다) 0%→30%, (제어부품) 55%→70%, (V2X) 10%→70%◇ (육성방향) 미래차 전환을 위한 통합제어시스템(센서, 제어, 통신) 국산화·실증을 지원하고, 부품-앵커-완성차 기업간 밸류체인 구축 - 20 - 3. 맞춤형 지원 방향 자율주행 통합제어시스템 자립 지원 ㅇ (현황 및 필요성) 27년 완전자율주행(LV4) 상용화를 위해 통합제어시스템(인지센서, 제어부품, 통신모듈) 핵심 소재·부품 자립률제고ㅇ (주요내용) 자율주행의 高안전성 확보를 위한 기술개발 및 자립추진- (인지센서) 現레이더 대비 탐지 범위 확대, 고정밀도 특성을갖는라이다 관련 부품(레이저칩, 모듈 등) 자립화 * 레이더(전파 활용)는 65% 정도로 자립률이 높은 편이나, 라이다(레이저 활용)는 0% 수준- (제어부품) 주행, 편의, 안전 등 차량 자체적으로 제어하는동작영역에 활용되는 고성능 제어부품* 자립화 * 자율주행 LV4 이상 다중안전제어, 자율주행차용 이중화 조향, 소·대전류 감지센서 등- (통신모듈) 차량과 인프라간 통신에 활용되는 V2X 통신모듈, 무선송수신 안테나 부품 등 자립화 ㅇ (연계 R&D) 자율주행 통합제어시스템 자립화를 위해 자율주행동력제어부품 개발과제와 연계(24년~28년, 미래선도R&D) 소프트웨어(AI)와 하드웨어를 연계한 성능평가·인증 기반구축ㅇ (현황 및 필요성) 자율주행 국제표준 평가·인증*을 위한 소프트웨어실증인프라는 일부 구축**하였으나, 하드웨어 실증인프라는부재 * 도로차량위원회(ISO/TC22)는 통신, 센서 등에 대한 표준 개발(18개 배포, 3개 개발 중) ** 과기정통부 인공지능중심 산업융합 직접단지 조성사업(20년~24년, 3,045억)을 통해자율주행 알고리즘을 실증할 수 있는 대형 드라이빙 시뮬레이터 구축(112억) ㅇ (주요내용) SW 실증장비*와 연계하여 자율주행 통합제어시스템시험·평가·인증을 위한 지원체계 구축(~26년, 18종) * 국내 최대 규모 대형 드라이빙 시뮬레이터(~24.12월 구축 계획) 연계 - 21 - 자율주행차 시범지구 지정 ㅇ (현황 및 필요성) 자율주행 통합제어시스템에 대한 신뢰성 확보를위해 실제 운행차량 탑재 및 일반 도로 운행 필요 * 중기부 규제자유특구를 통해 일부지역 자율주행 운행 중이었으나 23년 종료ㅇ (주요내용) 소부장 특화단지를 자율주행차 시범운행 지구*로지정(국토부)하여 자율주행 통합제어시스템 실증지구 조성·운영 * 자율차법에 따라, 규제특례를 통해 실제 도심에서 자율주행 서비스를 실증 * (지정절차) 지자체 지정신청(수시) → 실무위원회 및 위원회(長 :국토부장관) 심의(90일 이내) 및 지정 → 사업별 규제특례 허가 → 성과평가(매년) 자동차 부품기업의 미래차 전환 지원 ㅇ (현황 및 필요성) 글로벌 자동차 시장 변화에 대응해 자동차부품기업의 미래차 전환 역량 강화를 위한 지원 필요 ㅇ (주요내용) 미래차부품특별법* 제정(24.1월)을 통해 미래차부품산업 지원 기반을 마련하고 레전드 50+ 통해 맞춤형 지원 * 부품기업-완성차간 협업생태계 조성, 미래차 산업의 투자 촉진 및 공급망 강화 등- 법 시행전(7.10) 미래차 부품업계 의견도 적극 고려해 하위법령제정 * 하위법령 마련 등 의견수렴 위해 권역별 설명회 개최(24.1월, 광주‧울산‧대구‧평택) - 광주 미래차 전환 Business Boost Up 프로젝트*를 통해 미래차전환 단계별 맞춤형 지원 제공 (중기부 레전드 50+ ) * 기술, 마케팅, 수출 바우처, 정책자금, 창업지원, 스마트 공장 등 패키지 지원 광주-대구 연계를 통한 미래차 밸류체인 구축 (협력모델화) ㅇ (현황 및 필요성) 미래차 전환·육성을 위해 특화단지간 협력 필요ㅇ (주요내용) 광주 통합제어시스템과 대구 모터를 실제 차량에탑재및 검증하여 소형 모빌리티 부품의 완전 국산화 실현 * 과제명(안) : 소형 전기 모빌리티의 스마트 자율주행을 위한 인지 및 제어부품 국산화 - 22 - 부산 (반도체) - 고성능 화합물 전력반도체 생태계 조성 < 전력반도체 소부장 특화단지 개요 > ◇ (주요내용) 국내 전력반도체 산업이 초기 단계임을 감안, 파워반도체상용화센터 역할·기능을 확대, 전력반도체 소부장 자립지원◇ (지정산단) 1개 기존산단 + 추가확장 부지 * (기존) 동남권방사선의‧과학산단(45만평), (신규) 추가확장 예정 부지(18만평) ◇ (기업현황) SK파워텍 등 전력반도체기업의 신규 투자가확대중이며, 제엠제코 등 약 20개 소부장 기업 집적(약 8천억원 투자예정) <부산 전력반도체 특화단지 구성 및 기능> ① 기존 1개 산업단지 및 인근 지역 추가 확장을 통한 특화단지 구성 ② 단지 내 파워반도체상용화센터를 중심으로 약 20여개 전력반도체 소부장 기업 집적 1. 현황 분석 □ (산업현황) 고전압, 대전류에 강해 전기차에 활용되는 SiC 전력반도체는美, 獨이 글로벌시장을 점유하고 있으며 국내는 90%이상 수입의존 * SiC 세계시장 전망(억불, QYResearch): SiC (23) 31 → (29) 152, 연평균 30%↑ ㅇ 글로벌 상위 5개사*가 전체 시장의 78%를 점유(22년 기준)하고있으며, 국내는 초기단계로 SK파워텍, DB하이텍 등이 시장진입 * SiC 소자 대표기업 (QYResearch) : 美 Onsemi, Wolfspeed 獨 Infineon 등 □ (단지현황) 1개 기존산단(45만평) + 추가 부지 확장(18만평) ㅇ 국내 유일 6인치 SiC 전력반도체 공공 인프라인 “파워반도체상용화센터” 중심으로 SK파워텍, 제엠제코 등이 약 8,000억원 투자계획ㅇ 특화단지 지정 이후 에스티아이(3,000억원), 아이큐랩(1,000억원) 등투자 결정(MOU)으로 전력반도체 핵심 생산기지로 부상 - 23 - □ (공급망 분석) 앵커-협력기업-공공팹이 집적되었으나 국내 전력반도체생태계는 초기 단계로 국산화를 위한 핵심기술 자립 지원 필요ㅇ 부산은 고효율 전력반도체 소재 → 소자 → 모듈 제조기업과함께이를 지원할 파워반도체상용화센터 등 다수의 공공硏*이 소재 * 부산대 반도체공동연구소(전력반도체 특성화대학), 한국전력소자산업협회 등ㅇ 국내 시장규모는 30년 1조원 규모로 성장할 것이 예상되지만, 국내 공급기업은 시장 초기 단계로 90% 이상을 수입에 의존ㅇ 現 6인치 기반인 국내 전력반도체의 생산성 향상 및 단가절감을위해 8인치 전력반도체 기반구축 및 선제적 기술개발 지원필요 * (美)Wolfspeed는 8인치 SiC웨이퍼를 양산(22년~) <부산 반도체 소부장 특화단지 밸류체인 현황> 2. 자립목표 및 육성방향 ◇ (자립목표) 전기차 전력변환장치의 핵심소재가 실리콘(Si)에서 화합물(SiC, GaN) 기반으로 전환 중으로 국내 생태계 조성 * 자립목표(23→30) : (SiC 소자) 2%→10%, (전력모듈) 2%→15% ◇ (육성방향) 국내 전력반도체 산업이 초기 단계임을 감안, 파워반도체상용화센터 역할·기능을 확대, 전력반도체 소부장 자립지원 - 24 - 3. 맞춤형 지원 방향 8인치 전력반도체 양산을 위한 제조·패키지 센터구축(24년~26년) ㅇ (현황 및 필요성) 시장 초기진입에 대한 RISK로 다수 전력반도체기업은 자체 생산보다는 공공팹을 활용한 위탁생산* 중 * SK파워텍, DB하이텍, 파워큐브세미 등 30개사가 위탁생산 중(23.12월) * 트리노, 아이큐랩, 비투지 등은 위탁생산 경험을 기반으로 자체 공장 설립계획ㅇ (주요 내용) 旣구축된 공공팹 기능*을 확대하여 8인치 SiC 전력반도체 양산이 가능토록 제조·패키지 센터구축**(약 30종 장비 구축) * 기존 파워반도체상용화센터(6인치)와 연계하여 추진 ** 차세대 반도체산업 육성 종합계획 수립 용역(23.11~24.6, 부산시)을 통해 구체화<신규센터 위치도> <신규센터 조감도> 전력반도체 종합지원기관 설립을 통해 지원체계 강화 ㅇ (현황 및 필요성) 파워반도체 상용화센터 운영상 문제* 및부산시전담 조직, 지원조례 부재에 따른 전문적·체계적 지원 어려움 * 부산TP내 1개 팀 운영으로, TP 인사정책에 따라 순환보직, 전문가 채용 어려움 등ㅇ (주요 내용) 전력반도체기술원(가칭) 설립*을 통해 인력양성, 연구개발에서 생산․판매까지 지원하는 One-stop 시스템 구축 * 부산TP에서 독립하여 기 구축된 지역 인프라, 신규팹 등을 통합 운영, 전문가 채용 * 향후 전력반도체기술원을 전력반도체 분야 전문생산기술연구소 지정 검토 - 부산시 반도체과 신설(24.2월), 조례 제정(23.8월) 등 지원체계강화 - 25 - 차세대 전력반도체 소재부품 자립 지원 ㅇ (현황 및 필요성) 전기차 확산에 따라 급속충전, 고전압 전력변환 등 차세대 기술이 필요하나, 선도국 대비 자립화 부족ㅇ (주요내용) SiC 기반 화합물 반도체 제조기술 내재화를 위하여핵심소재 및 고효율 소자·모듈 기술개발 지원 - (소재) 8인치 화합물 반도체용 SiC 잉곳, 에피웨이퍼* 등차세대전력반도체 소재 공급망 구축 * (에피웨이퍼) 웨이퍼 위에 화합물반도체 박막을 증착시켜 고성능 특성 부여- (소자) 급속충전, 저손실 전력변환 등 미래모빌리티에 적용가능한1700V급* 高전압용 소자 기술개발 * 고효율 전력변환을 위하여 1700V급 전력반도체 요구, Rohm(일) 등 양산 - (전력모듈) 전력변환장치 효율 향상을 위해 직접형 방열구조제작및 초소형 전력모듈 패키지 기술 자립 추진 ㅇ (연계 R&D) 화합물 전력반도체 기술개발 과제와 연계·협력추진 * 화합물 전력반도체 고도화 기술개발(24~28년, 939억원, 23.7월 예타 통과) 기회발전 특구 지정 등 기업 유치 인센티브 강화 ㅇ (현황 및 필요성) 반도체 기업의 비수도권 유치를 위해 기회발전특구(지방분권균형발전법 23조)의 전방위적 인센티브 활용 필요ㅇ (주요내용) 부지 확대* 및 특구 지정**으로 반도체 기업 투자를유인하고, 법인세, 재산세 감면 등 재정적·행정적 지원 제공 * 기업유치를 위한 부지 추가 필요시 관계부처 협의를 거쳐 산단 조성 ** 기회발전특구 연구용역(24.6-11) 결과를 바탕으로, 지정 건의 계획 (25.상, 부산시) < 기회발전특구 지정시 지원내용 > - 창업기업 및 신설 사업장 소득·법인세 감면(5년간 100%, 이후 2년간 50%) - 이전기업, 창업기업의 취득세 면제, 재산세 감면(5년간 100%, 이후 5년간 50%) 등- 지방 투자에 걸림돌이 되는 규제를 지방정부가 직접 특례 신청 → 심의후 적용 - 26 - 경기 안성 (반도체) - 반도체 장비·소재·인력 공급망 자립< 경기 반도체 소부장 특화단지 개요 > ◇ (주요내용) 연마, 세정 등 핵심 공정 중심으로 반도체 공급망을강화하고 반도체 배후 소부장 기지로서 전문인력 양성 지원◇ (지정산단) 1개 신규산단 * (신규) 안성 동신일반산업단지(47만평) ◇ (기업현황) 케이씨텍, 미코세라믹스 등 주요 반도체 장비기업과40여개 소부장 협력기업 입주 계획(약 9천억원 투자예정) <안성 반도체 특화단지 구성 및 기능> ① 1개 신규산단 조성 중(~30년)으로 49개 소부장 기업이 입주계획 ② 단지 내 반도체 인력양성센터, 안성산업진흥원 등 인력 및 기술개발 기관 설립 계획 □ (산업현황) 반도체는 대표적인 장치산업으로 장비가 경쟁력의핵심ㅇ 반도체 미세 공정이 확대되면서 어플라이드 머티리얼, ASML 등글로벌 TOP10 장비업체(美4, 日4, 蘭2) 과점시장화 * 글로벌 TOP10 반도체 장비업체 시장 점유율(테크인사이츠) : (’00년) 50% → (’22년) 75% ** CMP장비는 반도체 가치사슬 붕괴 고위험 20대 핵심 품목에 해당(KEIT) ㅇ 반도체 시장 확대에 따라 관련 인력 채용, 재교육 필요성이강조, 반도체 소부장 업체는 인력 관련 애로를 중점적으로 제기 * 향후 10년간 12.7만명(現17.7만명) 반도체 인력 추가 필요(교육부, 22년) □ (단지현황) 1개 신규산단(47만평) ㅇ 인근 용인, 평택의 대규모 투자를 뒷받침하기 위한 소부장생태계조성계획으로 케이씨텍, 코미코 등 49개 기업이 약 9,000억원투자ㅇ 산단 예정지의 71.2%가 농업진흥지역으로 농림부와 협의 필요 * 향후 일정: 산업단지 계획 수립(~24) → 산업단지 계획 승인 및 토지보상(~26) → 공사 착공 및 분양(~27) → 공사·사업준공(~30) - 27 - □ (공급망 분석) 국내 유일 CMP(연마)장비 제작이 가능한 케이씨텍을비롯하여 장비 기업들이 집적* , 글로벌기업 대비 기술경쟁력은부족 * 안성시는 삼성전자가 위치한 화성을 제외하고 반도체 장비기업이 최대 집적(약 220개사) ㅇ 국내 종합반도체 기업은 국산 CMP장비를 일부 활용 중이나, 기술난도가 높은 메탈 공정의 경우 美, 日기업이 점유 * CMP 시장점유율: (美)어플라이드 머티리얼 약 65%, (日)에바라 약 25%, 케이씨텍 약 5%ㅇ 식각장비 부품기업, 부품 세정·코팅 기업 등이 특화단지에투자계획을 밝혔으나 글로벌기업 대비 기술경쟁력 부족 * (美)AMAT은 첨단 CMP 장비 부품의 초미세코팅기술을 독점 <경기 안성 반도체장비 특화단지 밸류체인 현황> 2. 자립목표 및 육성방향 ◇ (자립목표) 연마, 세정·코팅 등 국내 반도체 장비 기술경쟁력을 제고하여, 반도체 장비 글로벌 점유율 확대 * 자립목표(23→30) : (소재) 3%→20%, (부품) 10%→30%, (장비) 15%→40% ◇ (육성방향) 연마, 세정 등 핵심 공정 중심으로 반도체 공급망을 강화하고 반도체 배후 소부장 기지로서 전문인력 양성 지원 - 28 - 3. 맞춤형 지원 방향 특화단지 산단 조성 관련 인허가 추진 지원 ㅇ (현황 및 필요성) 특화단지 조성계획 부지 내 농지(41만평, 85.8%) 및 농업진흥지역(34만평, 71.2%) 편입으로 관계부처 협의 필요ㅇ (주요 내용) 24년 산업단지계획 수립 이전 농업진흥지역 해제및농지전용 사전협의* 추진 * 사전협의 결과에 따라 해당 산업단지의 위치 및 면적 등 변경 가능 - 특화단지 범부처 지원협의체를 통해 추진상황 지속 관리< 안성 동신일반산단 조성 추진계획 > 인프라 소요 기반설비 확보 계획 전력 83MW 변전소 설치(15천m 2 ) 후 단지 내 전력공급 용수 5,050m3/일 충주댐 계통 가압장 증설 및 금광 배수지 신설폐수 3,810m3/일 단지 內 신설 또는 안성공공하수처리장과 연계 신규 산단 內 반도체 기업 입주 지원 ㅇ (현황 및 필요성) 안성 특화단지는 현재 산업단지 분양(27년목표) 전으로 단지 완성과 원활한 기업 입주를 위해, - ①반도체 밸류체인을 고려한 입주기업 선정(약 40개사), ②입주기업· 근로자를 위한 전방위적 지원 필요 ㅇ (주요 내용) 초기에는 안성 특화단지 추진단을 중심으로 입주기업선정을 위한 ①밸류체인 분석, ②반도체 산업 분석 등을 지원하고, - 26년 이후 안성산업진흥원으로 확대·개편하여 시장·기술 컨설팅, 기업 자금지원* , 창업지원, 기업 애로해소 등 전방위적 지원추진 * 반도체 산업 육성을 위한 안성시 기금 조성(25년~, 300억 목표) - 29 - CMP 장비 관련 소재·부품·장비 기술개발 ㅇ (현황 및 필요성) 전세계 반도체 CMP 장비 시장은 약 1,675백만달러로 美, 日기업이 약 90%를 점유하고 있으며, 한국이 5% 점유 * (美) 어플라이드 머티리얼社 약 65%, (日) 에바라社 약 25%, (韓) 케이씨텍社 약 5%- ‘기술경쟁력 부족 → 외산 선호 → 국산 경쟁력 악화’가 반복ㅇ (주요 내용) 국내 수요기업(IDM 등)이 필요로 하는 CMP 장비관련핵심기술 확보를 통해 국산 장비 자립기반 마련 - (소재) 고속회전, 화학처리 등 연마 공정에 적합한 슬러리*(연마제) 소재(세라믹, 티타늄 등)의 자립화 추진 * 슬러리는 반도체 수율에 직접적 영향 미치는 연마제로 국산화율은 20% 수준- (부품) 초정밀 연마를 위한 웨이퍼 고정부품, 유량흐름 제어부품(가스 노즐) 등 첨단 공정장비용 부품 자립화 - (장비) 복합 슬러리소재(고분자, 금속) 적용, 식각 및 세정 등멀티공정이 가능한 첨단 CMP 장비 개발 추진 반도체 아카데미 설립을 통한 인력양성 추진 ㅇ (현황 및 필요성) 인근 용인, 평택의 대규모 투자 및 인력수요*를 뒷받침하기 위해 반도체 소부장 현장형 인력양성 필요 * 31년까지 반도체 공정·장비 및 소재 분야 산업기술인력 약 29,514명 추가 필요(KIAT) ㅇ (주요 내용) 한국폴리텍대학 반도체융합캠퍼스 內 반도체장비실증센터를 구축하고 지역대학과 협력하여 연 1,000명 양성 - 실장비 활용 연구·교육을 위해 연마, 세정 등 반도체 핵심공정에사용되는 부품·장비실증 테스트베드 구축(~26년, 23종) - 안성 폴리텍대학 내 ‘반도체장비개발과’, ‘반도체테스트과’ 등신설, 한경대 등 지역 인프라 연계하여 연 1,000명 양성 * 계약학과(석사, 학사) 140명/연, 재직자 교육 700명/연, 마이스터고 100명/연 등 - 30 - 참고2 제2기 소부장 특화단지 맞춤형 지원방안 요약 바이오 소부장 자립화율 제고를 위한바이오 소부장 기술개발 로드맵2024. 4. 3 순 서 Ⅰ. 추진 배경 ······························································1 Ⅱ. 바이오 소부장 개념 ············································2 Ⅲ. 바이오 소부장 시장 동향 ··································4 Ⅳ. 그간의 성과 및 한계 ··········································8 Ⅴ. 바이오 소부장 기술개발 로드맵 주요내용 ······9 1. 기본방향 ··············································································9 2. 분야별 주요 내용 ······························································11 Ⅵ. 기대효과 및 향후 추진계획 ····························17 [참고] 바이오산업 소부장 기술개발 로드맵(안) ··········18 ※ [별첨] 분야별 기술개발 로드맵 상세본 - 1 - Ⅰ. 추진 배경 ◇ 바이오의약품 소부장의 시장 확대 및 전략적 중요성 증가 ㅇ 글로벌 제약시장이 합성의약품에서 바이오의약품 중심으로 전환* 되면서 바이오의약품 소부장 시장이 빠르게 성장할 전망 * 세계 매출 100대 의약품 중 바이오의약품 매출비중 및 개수(‘22) : (‘12) 38%, 32개→ (‘20) 52%, 44개 → (’26) 57%, 51개 글로벌 바이오의약품 매출비중(Evaluate Pharma, '23) : (‘14) 24% → (’28) 44% ㅇ 코로나19 등을 거치며 바이오의약품이 보건안보 필수자산으로 인식되며 안정적인 바이오 소부장 공급망 확보 중요성 증가< 바이오의약품 소부장 공급망 불안정 사례 > 바이오 소부장 해외 의존 è 코로나19 팬데믹 è 백신 소부장 수출 통제 è 바이오 소부장 수급 불안정 ※기존 항체/단백질치료제 생산에 사용되는 소부장이 백신 생산에도 사용되어 수출통제 및 수요 급증◇ 그간 우리 바이오산업은 양적 성장에 집중, 생태계 구축은 미흡ㅇ 국내 바이오기업은 신약 개발 및 생산공정 고도화에 집중하여바이오 소부장의 경우 ‘先외산활용 - 後국산화’ 전략 추진ㅇ 바이오 제조역량이 세계 최고 수준으로 성장*했음에도 불구하고, 산업생태계 전반의 경쟁력 확보에는 한계** * 바이오의약품 CMO(美BDO, ‘21): 1위 美(48.6만ℓ), 2위 韓(38.5만ℓ), 3위 獨(24.6만ℓ) ** 국내 바이오기업은 제품 생산을 위한 원‧부자재의 95% 이상을 해외 수입에 의존◇ 바이오 소부장 기술개발을 통해 공급망 및 산업경쟁력 강화 필요ㅇ 바이오산업의 안정적인 공급망 생태계 구축 및 생산주권 확보를 위해 바이오 소부장 국산화 전략 마련 시급 ㅇ 단기간內 성과창출이 가능한 품목과 중장기적인 지원이 필요한 품목을 분류하여 특성에 맞는 단계별 기술개발 지원 필요 - 2 - Ⅱ. 바이오 소부장 개념 ◇ 바이오 소부장 : 바이오의약품 제조에 활용되는 소모품‧장비 일체□ 바이오 소부장은 배양공정, 정제공정, 완제공정 등 바이오의약품* 제조‧생산공정에서 활용되는 소재‧부품‧장비를 총칭 * 생물체에서 유래된 물질을 원료로 제조한 의약품으로 화학물질 기반의 합성의약품과 구분ㅇ (소재) 세포주, 배양 배지, 고발현 벡터 등 바이오의약품 제조공정에 필수적으로 사용되는 핵심원료 ㅇ (부품) 필터, 일회용백, 센서, 저장용기 등 바이오의약품 생산에 사용되는 부속자재 ㅇ (장비) 배양장비, 원심분리장비, 분석장비 등 바이오의약품 생산, 분석 공정 등에 사용되는 장비‧시스템 바이오의약품 제조공정 및 소부장 제 조 공 정 내 용 원료로 사용할 생물체인 세포주 개발 및 배양 배양에 사용한 불필요한 물질 회수 및 정제 최종원액을 멸균‧동결건조하여 완제품 생산 소 부 장 세포주, 배양 배지, 바이오리엑터(배양기) 등 원심분리기, 크로마토그래피, 여과시스템 등 바이알, 동결건조장비, 품질분석소재 등 - 3 - 붙임 바이오의약품 제조 공정도 - 4 - Ⅲ. 바이오 소부장 시장 동향 ◇ 전반 : 바이오의약품 시장 급성장과 함께 소부장 수요 또한 증가□ 글로벌 바이오소부장 시장은 ’22년 358억 달러 규모이며, 바이오의약품 생산 증가에 따라 연평균 10% 내외로 성장 전망* * (‘22) 358억 달러 → (’29) 708억 달러 (Meticulous Research Analysis, ‘22) ㅇ 필터 시스템(78.6억 달러), 크로마토그래피 소재(58.2억 달러), 바이오리액터(57.3억 달러), 배양 배지(37.4억 달러) 順 ㅇ 상위 4개 기업들이 글로벌 시장의 약 70%를 점유하는 등 독점적 시장구조가 형성 * 글로벌 바이오소부장 기업 점유율 : (獨)Merck KGaA 25%, (美)Danaher Corporation 21.4%, (美)Thermo Fisher Scientific 12.2%, (獨)Sartorius AG 10.1% 順 □ 국내 바이오소부장 시장은 ’22년 7.8억 달러(세계시장의 2%) 추정ㅇ 필터시스템(2.7억 달러), 크로마토그래피 소재(1.2억 달러), 바이오리엑터(1.1억 달러), 배양 원료(0.7억 달러) 順 - 5 - ◇ 바이오 핵심원료(소재) : 세포주, 배양 배지, 화학물질 등 □ (세계시장) 바이오 소재의 글로벌 시장규모는 ’22년 기준 37.4억달러 규모이며, ’29년까지 연평균 11.9% 성장 전망 ㅇ 글로벌 선도기업들은 세포주, 맞춤형 무혈청 배지 등 핵심원료 선도기술을 중점 개발하여 품질제어와 재현성 확보 * 배지 : Danaher Corporation(美), Thermo Fisher Scientific Inc.(美), Merck KGaA(獨) 등세포주 : Merck KGaA(獨), Thermo Fisher Scientific Inc.(美), ATCC(美) 등 < 바이오의약품 핵심원료 품목별 글로벌 시장규모(단위: 백만 달러) > 구분 ’20 ’21 ’22 ’29 CAGR(’22-‘29) 세포배양배지 1,163.3 1,324.7 1,504.3 3,273.6 11.7% 시약 및 보충제 848.7 963.4 1,090.5 2,321.2 11.4% 세포주 470.5 542.1 622.8 1,471.2 13.1% 혈청 404.1 462.0 526.7 1,177.7 12.2% 합계 2,886.7 3,292.2 3,744.2 8,243.7 11.9% □ (국내시장) ’22년 약 73백만달러 규모로 글로벌 시장의 2% 미만이나, 위탁생산 규모 확대에 힘입어 연평균 12.2%의 고성장전망ㅇ (배지) 국내 바이오의약품 생산기업은 美(61%), 獨(19%), 日(8%) 등 수입에 의존중이며, 일부 국내기업은 상용화 사례 창출ㅇ (세포주) 항체 및 백신 생산 세포주* 등 바이오의약품용 세포주의경우 美, 스위스 등 선도국**으로부터 전량 해외 수입에 의존 * 예 : CHO(Chinese Hamster Ovary) 햄스터 난소 표면에서 추출한 세포 HEK(Human Embryo Kidney) 인간 배아 신장 세포 ** 핵심기술 및 관련 특허 등은 미국‧유럽기업들이 소유 - 6 - ◇ 바이오 부자재(부품) : 필터, 크로마토그래피 소재, 일회용백 등□ (세계시장) 바이오 부품의 글로벌 시장규모는 ’22년 기준 112억 달러 규모이며 ’29년까지 연평균 11.4% 성장 전망 ㅇ 바이오의약품에 준하는 높은 수준의 검인증, 품질관리 및 납품실적등이 필요하여 선진 글로벌 기업중심으로 공급시장 형성 * 필터 : 獨 Merck, 獨 Sartorius, 日 Asahi Kasei, 美 Thermo Fisher 등 일회용백 : 獨 Sartorius, 美 Thermo Fisher 등 < 바이오의약품 원부자재 품목별 글로벌 시장규모(단위: 백만 달러) > 구분 ’20 ’21 ’22 ’29 CAGR(’22-‘29) 크로마토그래피 소재 3,514.9 3,915.9 4,350.4 8,121.2 9.3% 일회용 세포배양기 2,240.9 2,656.5 3,138.7 8,879.2 16.0% 저장용기 1,866.8 2,104.5 2,366.0 4,804.2 10.6% 기타 부품 1,144.9 1,236.5 1,331.7 2,001.9 6.0% 합계 8,767.5 9,913.4 11,186.8 23,806.5 11.4% □ (국내시장) ’22년 약 2.1억달러 규모로 글로벌 시장의 2% 미만이나, 위탁생산 규모 확대에 힘입어 연평균 11.8%의 고성장 전망ㅇ (필터) 범용제품인 제균‧에어 필터 생산기업은 있으나, 바이러스 필터, 한외여과막 등 바이오의약품 전용 필터 생산기업은 전무ㅇ (크로마토그래피 소재) 크로마토그래피 소재 제조기업은 있으나, 최종 정제 공정에 활용되는 제품은 전량 수입에 의존 ㅇ (일회용 세포배양기) 글로벌 기업이 국내시장을 독점하고 있으나일부 국내 기업들이 일회용 세포배양기 및 백 국산화 추진 - 7 - ◇ 바이오 제조장비(장비) : 배양·합성장비, 크로마토그래피 시스템 등□ (세계시장) 바이오 제조장비 글로벌 시장규모는 ’22년 168억 달러 규모이며 ’29년까지 연평균 9.8% 성장 전망 ㅇ 연속제조 공정 및 자동화 등 첨단 기술을 필요로 하며, 품목별로 제품의 신뢰도가 높은 외산 브랜드 제품이 독과점 * 배양기 : 美 ABEC, 美 Thermo Fisher 등 크로마토그래피 장비 : 美 Agilent Technologies, 美 Thermo Fisher 등 < 바이오의약품 제조장비 품목별 글로벌 시장규모(단위: 백만 달러) > 구분 ’20 ’21 ’22 ’29 CAGR(’22-‘29) 필터 시스템 6,171.5 6,976.1 7,863.9 16,270.3 10.9% 재생 바이오리액터 2,037.3 2,300.2 2,588.3 5,203.6 10.5% 멸균기 1,340.7 1,472.3 1,612.2 2,723.6 7.8% 믹서 1,286.2 1,417.6 1,558.0 2,700.5 8.2% 크로마토그래피 장비 1,219.5 1,340.3 1,469.0 2,493.6 7.9% 기타 장비* 1,417.0 1,553.0 1,697.3 2,833.1 7.6% 합계 13,472.2 15,059.5 16,788.7 32,224.7 9.8% * (기타장비) 원심분리기, 혼합기, 생물안전작업대 등 □ (국내시장) ’22년 약 4.2억달러 규모로 글로벌 시장의 3% 미만이나, 위탁생산 규모 확대에 힘입어 연평균 10.1%의 고성장 전망ㅇ 석유화학 분야 크로마토그래피 제조기업이 일부 존재하나, 바이오의약품 제조용 생산기업은 없으며 수요기업은 전량 해외의존 中ㅇ 세포배양 등에 활용되는 바이오리액터는 대부분 수입제품에 의존하나, 일부 국내 기업들이 배양장비 국산화 진행 중 - 8 - Ⅳ. 그간의 성과 및 한계 □ (지원현황) 산업부는 바이오소부장 제품 개발 및 사업화를 위해 ‘20~’23년간 4개 사업을 통해 총 43개 과제, 1,049억원 지원< 바이오소부장 지원 사업 현황(산업부 기준) > 사업명 지원기간 과제수(~’23년) 지원액(~’23년) 바이오산업기술개발 ’20~’22 15개 361억원 소재부품기술개발 ‘20~‘24 14개 406억원 백신원부자재기술개발 ’22~’25 11개 153억원 기계장비산업기술개발 ’22~’25 3개 129억원 합 계 43개 1,049억원 □ (주요성과) 줄기세포 배양배지, 세포배지 등 핵심원료 10건, 일회용백 등 부자재 30건, 배양기 등 장비 9건 수요기업 납품 <국내 바이오 소부장 납품 성과> 분류 품목명 공급건수 계 핵심원료 맞춤형 줄기세포 배양배지 5 CHO 세포 배지 1 10 캡핑원료 4 부자재 일회용백 8 30 일회용 세포배양백 2 소독용 알코올 7 용존산소제거제 1 마이코플라즈마 분석 시약 8 TOC Vials 4 장비 일회용 세포배양 시스템 4 DO 센서 1 9 CO2 배양기 등 4 합 계 49 □ (한계) 국내 수요기업의 생산공정에 사용되기 보다는 대체 검증용 품목 중심 성과로 실제 생산용 공정 적용 품목으로 확대될 필요 * (예) CHO 배지는 GMP 수준의 품질 제조 기술력 확보하였으나, 수요기업은 생산용 배지 변경시 규제기관의 인증을 다시 받아야 해서 국산 배지로 변경을 주저함 ㅇ 국내 수요기업 뿐만 아니라 글로벌 기업과의 지속적인 검증체계 구축 및 품질 확보를 통한 자립화 대상 품목 다변화 필요 * 글로벌 선도기업들은 다품종 제품군과 품질검증 체계를 보유하여 맞춤형 지원 서비스 제공ㅇ 중장기, 단계별 지원을 통한 글로벌 선도 품목군 개발 및 확보 필요 - 9 - Ⅴ. 바이오 소부장 기술개발 로드맵 주요내용 1 기본방향 ◇ 80개 핵심품목에 대해 `24~`33년간 R&D 총 4,000억원 투자◇ 기술수준 분석, 수요기업 수요 조사 등을 거쳐 단계적 개발추진□ (대상) 소재 33개, 부품 21개, 장비 26개 등 총 80개 전략품목 선정ㅇ 산학연 전문가 검토, 수요・공급기업 협의 등을 통해 성과창출이 가능한 품목, 글로벌 선도 가능성이 있는 품목 중심으로 선정< 바이오 소부장 전략 품목(안) > 구 분 소재(33) 부품(21) 장비(26) 품목 세포주(6), 배지(11) 배양공정소재(11), 정제 및 분석용 소재(5) 일회용백류(4), 필터류(6), 정제 및 분석용 부품(5), 용기 및 소모품(6) 배양 및 합성장비(7), 정제장비(5), 분석장비(6), 설비 및 후공정장비(8) □ (방식) ❶기반 강화기 ❷경쟁력 축적기 ❸글로벌 도약기 등 3단계지원ㅇ 제조기술을 보유하고 단기 성과창출이 가능한 품목 우선 개발→ 첨단(High-end) 기술 바탕 미래선도 장비는 중장기 지원ㅇ 세포‧유전자치료제 등 첨단바이오의약품 제조 및 대량·맞춤형 생산용바이오 소부장은 중장기 지원 ㅇ 소부장 특화단지 구축, 핵심전략기술 등 관련 정책 연계 지원 확대1단계 ('20년 ~ '23년, 기반 강화기) → 2단계 ('24년 ~ '28년, 경쟁력 축적기) → 3단계 ('29년 ~ '33년, 글로벌 도약기) Ÿ 바이오기업 협의체를 통한 수요-공급기업 소통 추진 Ÿ R&D지원 및 개발성과 창출 Ÿ 핵심 품목 제품화‧활용 Ÿ 제품 품질고도화 및 성능 평가/인증 지원체계 지원 Ÿ 글로벌 진출 지원 Ÿ 글로벌 선도형 제품 개발 Ÿ 틈새 시장형 먹거리 창출 Ÿ 글로벌 수준 제품검증체계 구축< 전략품목 자립화 로드맵(안) > - 10 - 【붙임】로드맵 수립 주요 경과 (기지원 사업 분석) 기존 바이오 소부장 사업 지원 품목 조사ㅇ 旣 지원 사업* 분석을 통해 바이오 소부장 관련 현황 및 주요성과분석, 단계별 로드맵 수립 방향 설정(’22.下) * 바이오산업기술개발사업(’20~‘22), 소재부품기술개발사업(’20~‘25), 백신원부자재생산고도화기술개발사업(‘22~‘24) 등 (수요 발굴) 전문가 회의 및 기술수요조사를 통한 품목 선정ㅇ 바이오소부장 산학연 전문가 회의 및 수요-공급기업 조사 등을통한단계별 추진전략 및 핵심 품목 분야 설정, 후보군 발굴(~’23.上) * 산학연 전문가 10명 실무작업 실시, 수요-공급기업 등 총 36개 기업 수요조사 참여 (수요・공급 매칭) 바이오 소부장 기업 대상 의견 수렴 ㅇ 산업계 수용성 확보를 위해 공급/수요기업, 글로벌기업 대상간담회개최,「바이오소부장 글로벌 공급망 간담회」개최, 로드맵(안) 의견수렴 * (1차) 수요・공급기업 의견 수렴(3회, ~’23.11) → (2차) 글로벌 공급망 간담회 개최(’23.12) ** (의견) 추가 품목 발굴 및 조정 요청, 지원 기간 확대, 품목별 목표 조정 등 (검증 작업) 분야별 검토 자문단을 운영하여 중복성・적절성 검토ㅇ (검증) 총 8명의 산학연 전문가를 별도로 구성, △기존 사업과의중복성, △단계별 지원 적절성 등을 검토 ㅇ (선별) 분야별 검토 자문단에서 도출한 총 80개 후보군(소재 33개, 부품 21개, 장비 26개)에 대한 ’교차 검증‘ 및 ’선별 작업‘ 실시(~’24.2) ☞ 기지원 사업 및 성과분석, 관련 전문가 및 기업 의견 수렴을 통해 도출 - 11 - 2 분야별 주요 내용 ① (핵심원료(소재) : 33개) ◈ (개발대상) 세포주(6개), 배지(11개), 첨가물 및 배양원료(11개), 정제 및 분석용 소재(5개) 등 바이오의약품 제조 및 생산에 필요한 소재 * 대표 전략품목: (세포주) 항체 생산용 세포주, (배지) 세포치료제 생산 배지, (첨가물 및 배양원료) 배지조성물 단백질류, (정제 및 분석용 소재) 바이오의약품 대량 생산용 레진 등◈ (개발방향) (1단계)기본 성장배지 및 생산원료, (2단계)고생산성 세포주와 세포 맞춤형 배지, (3단계)대량생산용·첨단바이오의약품 생산용 원료 개발 확대□ (대상) 항체・백신・세포치료제 고생산성 핵심 세포주 개발, 세포 성장 및 보존을 위한 배지와 고품질 배지 첨가물 제조 자립화 기술 중점 ㅇ (세포주) 항체 생산용 세포주, 백신 생산 세포주, 차세대 첨단바이오의약품 생산용 세포주, 고발현 벡터 등 6개 * 해외에 의존성이 매우 높은 세포주 및 벡터들에 대하여 유전자제어기술을 활용하여 고생산성, 고효율성을 보유한 핵심 기술 확보 ㅇ (배지) 세포주 맞춤형 항체・백신 생산용 배지, 첨단바이오의약품맞춤형 생산용 배지 및 동결보존 배지 등 11개 * 의약품 개발 단계부터 생산 세포주에 최적화된 맞춤형 조성물이 반영된 배지에 대한 대량 생산제조 기술 확보 ㅇ (첨가물・배양원료) GMP 등급의 의약품 생산용 배지첨가물1) , mRNA 백신 생산 및 제형화 핵심 소재2) , 유무기원료 등 11개 1) 세포성장과 관련된 고품질(고순도)의 다양한 종류의 배지첨가물(성장인자, 아미노산, 탄수화물 등)의 GMP급 생산제조기술 확보 2) 차세대 백신 및 치료제로 활용될 수 있는 mRNA 생산 및 제형화 핵심 제조기술 확보 ㅇ (정제・분석용 소재) 바이오의약품 대량 생산용·고순도 정제용 크로마토그래피 레진* , 품질분석용 케미칼류 등 5개 * 생산기술 확보를 통해 바이오의약품 대량 생산용 레진 개발, 폴리머·세라믹 등 소재 기술 개발을 통해 레진 성능 향상 - 12 - □ (1단계 성과) 바이오의약품 개발용 성장 배지 및 배지 조성물, 백신생산용 성장 배지 및 소재 등 7개 핵심원료 개발 ㅇ 국내 수요기업 연계 바이오의약품 개발용 배양원료 수요 파악, 배지・ 첨가물 생산기술 확보 및 일부 품목 제품화 * 사례: A社는 줄기세포 배양 배지의 성능 평가를 통해 상용 배지와 동등성 확인, B社는 동물세포유래 인체 내 단백질과 유사한 품질의 사이토카인 및 성장인자 대량 생산 기술을 확보하는 등 항체, 백신 생산용 배지 및 첨가물 제조기술 확보 □ (개발 방향) 2단계자립화에 근접한 배지・배양원료의 제조기술 고도화, 3단계맞춤형 핵심원료 개발 및 글로벌 제품 경쟁력 확보 목표ㅇ (2단계) 바이오의약품(항체, 백신 등) 생산용 세포주 및 배지, 첨단바이오의약품(세포치료제 등) 세포 배양 배지, 관련 첨가물 13개 핵심원료 개발 - 축적된 배지 및 첨가물 개발기술 활용, 고품질 제조기술 개발 * 의약품 생산 적용 가능성 검증 및 고품질 제조기술 확보 - 차세대 바이오의약품 개발 단계부터 맞춤형 세포주, 배지 및 첨가물개발 핵심 기술 확보 및 글로벌 수요·공급기업 검증 준비 * 신약 맞춤형 세포주, 배지 및 첨가물 개발(‘23~’25) → 임상용 제품 개발 및 제조기술 확보(‘26~’27) ㅇ (3단계) 첨단바이오의약품(세포·유전자치료제, 엑소좀 등) 맞춤형 세포주, 배지 및 첨가물 등 13개 핵심원료 개발 - 旣 개발중인 세포주, 배지 및 첨가물의 글로벌 수요·공급기업의 검증 체계 완료1) , 첨단바이오의약품 핵심원료 제조기술 확보2) 1) 수요맞춤형 바이오원부자재 제조경쟁력강화사업(‘24~’28, 총 사업비 496억원)의 내역사업 ‘글로벌 진출형 원부자재 제조 및 검증사업’ 2) 첨단바이오치료제 맞춤형제조공정 혁신사업(‘25~’33, 총사업비 5,000억원) 예타 신청(‘24.3월) - 13 - ② (부자재(부품): 21개) ◈ (개발대상) 일회용백류(4개), 필터류(6개), 정제 및 분석용 부품(5개), 용기및 소모품(6개) 등 배양·정제·완제 공정 전반에 필요한 부품 * 대표 전략품목 : (일회용백류) 일회용백 및 필름, (필터류) 여과막 모듈, (정제 및 분석용 부품) 크로마토그래피 컬럼, (용기 및 소모품) 코팅 저장용기 등 ◈ (개발방향) (1단계)국내기업 보유기술 기반 기초 부품 개발, (2단계)수요맞춤형 고품질 부품/부자재 개발, (3단계)첨단바이오의약품 제조용 부자재 개발 □ (대상) 세포배양 및 의약품 보관을 위한 일회용 백 및 필름 개발, 정제를 위한 필터 및 컬럼 개발, 저장 및 소모 기자재 개발 기술 중점 ㅇ (일회용백) 세포배양용 가스 환류형 필름 및 일회용 백, 의약품 저장용필름 및 일회용 백, 극저온(-196℃~-80℃) 보관용 일회용 백 등 4개 * 전량 수입되는 필름에 대한 자립화 및 이를 활용한 일회용 백 제작, 제조기술 확보 ㅇ (필터류) 불순물 및 오염물 제거용 여과모듈, 기체분리 모듈 등 6개 * 정제 공정의 고도화를 위해 한외여과모듈, 나노여과모듈, 정밀여과모듈, 기체분리모듈 등 개발 ㅇ (정제・분석용 부품) 세포배양분석용 센서, 크로마토그래피 컬럼 등 5개 * DO(용존산소량)·pH 분석용 핵심 센서 및 고정밀 공정 센서와 고순도 정제용 부품 개발 ㅇ (용기 및 소모품) 완제 의약품 저장용 바이알, 세포보존용 소재 및 배양용 플라스틱 웨어 제품, 생산 및 분석용 칩 등 6종 * (저장용기) 의약품 저장용 총유기탄소(TOC) 바이알, 고강도 코팅 바이알 등 2종 ** (소모품) 일회용 온도기록장치, 세포보존용 및 배양용 플라스틱 웨어 제품, 생산용 및 평가용 칩 등 4종 - 14 - □ (1단계 성과) 글로벌 경쟁력 확보 가능한 여과모듈, 세포배양 분석용센서, 총유기탄소(TOC) 바이알 등 5개 주요 부품 개발 ㅇ 국내 수요기업이 검증한 제품들*의 최적화 제조 기술 확보및 제품군별 제조 자립화 핵심 기반 구축 * 사례: C社는 바이러스 제거용 나노여과 필터 기술 개발, D社는 글로벌 수준의 TOC 바이알 제품 제작을 위한 유리관 가공기계 자체 설계 및 제작하는 등 GMP급의 여과모듈 및 바이알 제조 국산화 기술 확보 □ (개발방향) 2단계부품 제조기술 고도화를 통한 생산기반 강화, 3단계글로벌 수요·공급기업 검증 체계 및 추가 제품군 제조 기술 확보ㅇ (2단계) 국내 수요 기업 우선 적용 가능한 일회용 백 및 필름, 일회용 컬럼, 코팅 바이알 등 9개 주요 부품 개발 - 제품별 생산 적용 가능성 검증을 통한 글로벌 진출 확대 체계 구축 * GMP 시설 내 제조 기술 확보 및 글로벌 검증 체계 구축 - 국내외 산학연 활용 체계 구축을 통한 고품질 제품 확보 및 수입 대체 연계 확산 유도 * 산학연 연구용 제품 대체 확산 유도 및 피드백 자료 확보(‘23~’24) → 생산용 제품 적용 가능성 검증 및 자료 확보(‘25~’27) ㅇ (3단계) 기존 R&D성과 기반의 성능별, 기능별 상이한 부자재1) 추가 개발, 미래시장 대응형 제품군2) 등 7개 부품 개발 1) 의약품 생산용 맞춤형 여과막 및 모듈 개발을 통한 대량 생산 체계 구축 등 2) 극저온 보관용 필름 및 일회용 백, 의약품 생산 및 안전성 분석용 고품질 칩 개발 등 - 세포배양용/극저온 보관용 필름 및 백, 기체분리 모듈, 고성능 분석용 컬럼, 세포 보존용 소재 등 제조 자립화 기술 확보 * 1~2단계 핵심 제품군의 검증체계 기반 기술과 연계하여 신속한 추가 제품화 기술 확보 예상 - 15 - ③ (제조장비(장비) : 26개) ◈ (개발대상) 배양 및 합성장비(7개), 정제장비(5개), 분석장비(6개), 설비 및 후공정 장비(8개) * 대표 전략품목 : (배양 및 합성장비) 공정개발장비, (정제장비) 크로마토그래피 장비, (분석장비) 세포주선별 및 세포분석장비, (설비 및 후공정장비 등) 보관 및 패키징 시스템 등◈ (개발방향) (1단계)국내기업 보유기술 기반 분석장비·기기 개발, (2단계)고성능 시스템 및 후공정장비 개발, (3단계)대량생산 가능한 자동화·지능형 장비 개발□ (대상) 의약품 제조 및 생산에 필수적인 배양 및 합성, 고순도 정제 및 분석 장비 개발, 공통 활용 장비 및 시스템 자립화 및 고도화 중점 ㅇ (배양 및 합성) 경제성 높은 의약품 생산 장비가 요구됨에 따라, 세포 맞춤형 배양 장비 및 시스템, 단백질 합성 장비 등 7개 개발 * (세포배양) 바이오의약품 배양 및 생산용 시스템, 첨단바이오의약품 생산용 세포배양시스템, CO2 인큐베이터, 무균연결 시스템 등 5개 * (제형화 및 합성) 백신제형화 제조공정, ADC(항체-약물접합체) 자동공정 시스템 등 2개 ㅇ (정제 및 분석) 고품질 의약품 제조 및 생산, 연구용으로 활용 가능한 정제용 또는 분석용 장비 시스템 등 11개 개발 * (정제장비) 크로마토그래피 정제시스템, 여과막시스템, 원심분리장비, 첨단바이오의약품자동화 정제 장비, 생산용 연속버퍼관리시스템 등 5개 * (분석장비) 마이크로플레이터리더, 초고성능 유세포분리기, 차세대 세포이미징 자동화분석시스템, 세포대사분석장비, 농도분석 장비 등 6개 ㅇ (공통설비) 공통적으로 공정에서 활용가능한 설비 및 후공정용 장비 등 8개 개발 * (설비) 자동 동결 보존용 설비 및 시스템, 초저용냉동고(보관용, 이동형) 및 패키징시스템 등 5개 * (후공정장비) 불순물 자동 검증 및 무균충전시스템, 무균 멸균기 등 3개 - 16 - □ (1단계 성과) 기계, 전자 기술을 기반으로 하는 의약품 필수 공정 단계별제조 및 생산 주요 장비 6개 개발 ㅇ 항체의약품, 백신 생산을 위해 旣 개발 중인 제품군의 성능 확보 * 사례: E社는 수요기업인 대기업(S사)의 니즈를 반영한 설계도 기반 바이오리액터 대형 탱크 제품을 제작하여 부분 자립화 성공 □ (개발방향) 2단계생산 장비 최적화 기능 확보를 통한 시스템 고도화, 3단계자동화, 지능화 등 산업대전환 연계 장비 구축 기술 확보ㅇ (2단계) 수요기업 맞춤형 제품 검증이 가능한 고성능 시스템, 설비, 후공정 장비 등 주요 장비 10개 개발 - 단계별* 최적화 제조기술 및 검증체계 등을 통한 글로벌 제품 경쟁력 확보 * CO2 인큐베이터 → 세포배양 → 여과막 → 정제 → 분석 → 제형화 → 동결건조 → 보관 → 패키징 등 ∙ 기계장비산업기술개발(계속, ‘24~), 소재부품기술개발사업(계속, ‘24~) 내 신규과제 발굴 및 지원 ㅇ (3단계) 차세대 바이오의약품 제조 및 생산, 분석 등에 활용될 수 있는 고부가가치 장비와 자동화 시스템 10개 개발 - 해외기업이 독점적으로 판매하고 있는 고가의 분석장비들에 대한맞춤형 제조기술 확보 및 검증시스템 구축 * 초고속 단백질합성장비, 유세포분리기, 이미징 분석 자동화 시스템 등은 전량 해외 의존중 - 차세대 바이오의약품의 맞춤형 생산 및 효율성 증대를 위한 자동화 장비 및 시스템 구축 * 바이오의약품 연속제조공정을 위한 지능형, 자동화 장비 및 관련 시스템 등 추가 신규사업 기획 추진(’28~) - 17 - Ⅵ. 기대효과 및 향후 추진계획 ◇ 바이오 소부장의 높은 수입의존도 완화 ◇ 이행상황 점검 및 재설계 등을 통해 로드맵 이행력 제고□ 바이오 소부장 자립화율 제고(7%→20%) 및 수입대체 효과(7.1천억원↑) ㅇ ’22년 바이오 소부장 수입액은 약 5.21조원으로, ’33년까지 자립화율 20% 달성 시 약 7.1천억 원 이상의 수입 대체 효과 발생 - 핵심 품목‧기술 확보와 수입 규모 감소를 통해 영세한 국내 바이오소부장 산업의 활성화 목표 □ 바이오 소부장 R&D가 지속적이고 안정적으로 추진될 수 있도록△정부 R&D 예산 반영 △이행 상황 점검 △로드맵 재설계 추진➊ 2024년 정부 R&D 원활한 이행 및 2025년 사업예산 반영 추진➋ 이행 상황 점검 : 매년 하반기 ㅇ 바이오소부장 연대협력협의체 등을 통해 핵심 품목 R&D에 대한 진행 상황(품목별 이슈 등) 관리 - 품목별로 과제 기획, 예산 반영 여부 등 점검 실시 - 점검 결과는 차년도 R&D 예산 배분 조정과 연계・지원➌ 로드맵 주기적 재설계 : 2026년 이후 ㅇ 대내외 환경 변화, 품목별 개발 진척도 등을 고려하여3년주기로 미래선도품목에 대한 주기적 재설계* 추진 * △신규 품목 추가, △기존 품목 조정(목표・기간 변경, 종료 등) - 18 - [참고] 바이오산업 소부장 기술개발 로드맵(안) - 1 - 보도자료 보도시점 2024. 4. 3.(수) 15:00 < 4.4.(목) 조간 > 배포 2024. 4. 3.(수) 소부장 특화단지, 초격차 기술과 공급망의 핵심기지로 육성- 소부장 특화단지 맞춤형 지원방안, 5년 간 5개 단지에 5,067억원 정부 투자 - 소부장 핵심전략기술, 우주ㆍ항공, 방산, 수소 분야 신설, 200대 기술로 확대 - 올해 첫 소재ㆍ부품ㆍ장비 경쟁력강화 위원회 열려 정부가 소부장 특화단지에 5년 간 5,067억원을 투자해 소부장 기술 혁신과공급망의 핵심기지로 육성한다. 또한, 소부장 핵심전략기술에 우주ㆍ항공, 방산, 수소 분야를 신설하여 기존 150대 기술을 200대 기술로 확대한다. 정부는 4.3(수) 15시 정부서울청사에서 올해 첫 소재부품장비 경쟁력 강화위원회(위원장 : 경제부총리 겸 기획재정부장관, 부위원장 : 산업통상자원부장관, 13차 회의)를 개최하고 “소부장 특화단지 맞춤형 지원방안(안)”, “소부장 핵심전략기술 확대 개편(안)” 등 7건의 안건을 심의․의결했다고 밝혔다. 먼저, 소부장 특화단지 맞춤형 지원방안을 심의․의결했다. ’21.2월 선정한 1차단지에 이어, 지난 해 7월 5개 지역을 2차 소부장 특화단지로 선정하였고, 이후 정부는 앵커기업, 지역 대학 및 연구소, 해당 지자체 등과 특화단지별미션을 구체화하고 지원방안을 촘촘히 마련하였다. ❶충북 바이오 특화단지는 해외 의존도가 높은 바이오 배지 등 바이오 소부장에 대한 수요-공급기업 공동 기술개발(R&D) 지원과 함께, 바이오 의약품 소재․부품 실증지원센터도 구축하여 글로벌 규격(美FDA, EUEMA) 공인시험 분석 지원까지 일괄 추진한다. ❷대구 모터 특화단지의 경우 전기차용 희토 영구자석 순환 생산시스템을 위한 R&D와 함께 「모터 성능인증 지원센터」를 구축하고, ❸광주 자율주행 특화단지는 자율주행차 인지ㆍ제어ㆍ통신 통합제어시스템을 개발하고, 드라이빙 시뮬레이터와 연계한 국제 인증ㆍ신뢰성 장비를 구축한다. ❹부산 전력반도체 특화단지의 경우 「8인치 SiC 전력반도체 제조ㆍ패키지센터」를 설립하고, 1,700V급 고(高)전압용 전력반도체 소자 등 기술개발을진행하게 된다. ❺안성 반도체 장비 특화단지는 반도체 연마장비인 CMP 장비핵심기술 개발에 집중 투자한다. - 2 - 또한, 정부는 특화단지별로 인력양성, 규제 개선 등도 병행 지원한다. 안성특화단지는 폴리텍 대학 내 반도체 장비실증센터를 구축하고, 대구 특화단지에는 모빌리티 대학을 설립한다. 광주 특화단지는 자율주행 시범운행 지구 지정을 추진하고, 오송 특화단지는 입주기업과 규제기관이 협력하는 지원단을운영하여 규제 개선과 함께 R&D 단계부터 인허가 컨설팅을 제공한다. 정부는 소부장 특화단지 R&D에 2,318억원을 투자하는 등 5년간 총 5,067억원을 지원하여 소부장 특화단지 기업의 6.7조원의 투자를 뒷받침할계획이다. 또한, 특화단지 전용펀드 투자, 37개 공공연에 특화단지 전용 기술지원 트랙 신설, 입주기업 수출지원사업 우대 등을 통해 특화단지의 기술 혁신과 생산 확대를 적극 지원할 예정이다. 정부는 소부장 핵심전략기술을 150대 기술에서 200대 기술로 확대하는 소부장 핵심전략기술 개편(안)도 의결했다. 기존 반도체, 디스플레이, 바이오 등7개 분야에 우주ㆍ항공(20개), 방산(2개), 수소(18개) 등 3개 분야를 신설하고40개 기술을 지정했다. 또한, 바이오 소부장 기술도 기존 5개에서 원료의약품, 기능성 소재, 초고속ㆍ대량생산 공정장비 등의 기술을 추가 지정하여 19개기술로 확대했다. 이번 확대 기술은 과기부(우주항공청), 방위사업청 등 관계부처 협업을 통해 마련되었다. 특히, 방산 분야는 방위사업청이 민간 파급효과가 큰 민군 겸용 기술을 제시하고, 산업부가 소부장 기술로 연계하는 등양 부처 간 협력을 통해 방산 소부장 기술을 추가 확대해 나갈 계획이다. 정부는 7건의 소부장 협력ㆍ상생모델도 의결하고, 5년간 약 1,000억원을지원하기로 하였다. 특히, 새정부 소부장 정책방향(′22.10), 소부장 글로벌화전략(′23.4)에서 제시된 방향에 따라 올해 처음으로 해외 수요기업과 국내 소부장 기업 간 글로벌 협력모델 2건도 승인하였다. “독일 기업과 차량용 통신ㆍ보안 시스템반도체 협력”, “미국 기업과 생분해성 합성섬유 소재 협력”으로우리 기업의 글로벌 공급망 진입과 세계시장 개척이 가능할 것으로 기대된다. 아울러, 정부는 산업부가 지난 해 12월 산업 공급망 3050전략에서 발표한185개 소부장 공급망안정품목 선정(안)을 위원회 의결로 확정하였으며, 소재개발 디지털화 촉진을 위한 “소재 연구데이터 활용 생태계 구축전략”(과기부별도 보도자료)도 의결하였다. 또한, 바이오 소부장 핵심전략 기술 확대를 계기로 “바이오 소부장 기술개발 로드맵”도 의결하였다, 안덕근 산업통상자원부 장관은 “지난주 종합 지원방안을 발표한 첨단전략산업 특화단지와 소부장 특화단지를 연계해 ‘국가 첨단 산업지도’를 완성해가겠다”고 밝히면서, “소부장은 첨단산업의 근간이자 소부장 파워가 공급망강국으로 가는 지렛대로 정부는 소부장 산업의 초격차 혁신을 위해 정책적지원을 아끼지 않겠다”고 강조하였다. - 3 - 담당 부처 < 총괄 > 산업통상자원부 책임자 과 장 김종주 (044-203-4910) 산업공급망정책과 담당자 사무관 황채은 (044-203-4913) 사무관 전성우 (044-203-4915) 사무관 박현태 (044-203-4916) 산업통상자원부 소재부품장비개발과 책임자 과 장 김영윤 (044-203-4920) 담당자 사무관 박한기 (044-203-4927) 사무관 김현섭 (044-203-4921) 사무관 안호연 (044-203-4922) 산업통상자원부 책임자 과 장 김태희 (044-203-4290) 바이오융합산업과 담당자 서기관 김혜원 (044-203-4295) 기획재정부 책임자 과 장 장보현 (044-215-4530) 산업경제과 담당자 사무관 전성준 (044-203-4295) 과학기술정보통신부 책임자 과 장 김현옥 (044-202-6850) 융합기술과 담당자 서기관 최부용 (044-202-4573) 사무관 이차연 (044-202-4574) 중소벤처기업부 책임자 과 장 이형철 (044-204-7340) 상생협력정책과 담당자 사무관 염정수 (044-204-7923) - 4 - 참고1 소부장 경쟁력강화 위원회 개최 개요 일시 및 장소 ㅇ ‘24.4.3(수) 15:00∼16:30, 정부서울청사 19층 대회의실 참석대상 ㅇ (정부) 부총리(위원장), 산업부 장관(부위원장), 과기·환경·고용·중기부장관, 금융위원장, 국가정보원장, 국조실장 및 경제수석(10명) ㅇ (민간) KDI 원장 등 민간위원(14명), 전문위원장(2명, 비위원 자격) 안 건 ➀ 소부장 특화단지 맞춤형 지원방안 ➁ 소재 연구데이터 활용 생태계 구축 전략 ➂ 소부장 핵심전략기술 확대 개편 ➃ 소부장 공급망안정품목 선정방향 및 관리방안 ➄ 기업간 협력사업(모델) 승인에 관한 건 ➅ 2024년 소부장 경쟁력강화 시행계획 ➆ 바이오 소부장 기술개발 로드맵 회의 방식 ㅇ 비공개로 진행(모두말씀만 공개, 이후 비공개) - 5 - 참고2 소부장 특화단지 맞춤형 지원방안 1. 추진 배경 □ ’23.7월 2기 소부장 특화단지로 5개 지역 신규 지정(1기 5개, ’21.2월) < 신규 5개 소부장 특화단지 주요내용 > 분야 바이오 미래차 반도체 지역 충북오송 광주 대구 부산 경기안성특화분야 바이오 소부장 자율주행차 부품 전기차 모터 전력반도체 반도체 장비투자 1조 6,000억원 1조 9,000억원 1조 5,000억원 8,000억원 9,000억원주요기업 LG화학, 대웅제약 LG이노텍, 기아, GGM 성림첨단산업 경창산업 SK파워텍 케이씨텍, 미코세라믹스□ 신규 특화단지에 대한 총 6.7조원의 기업투자를 뒷받침하기위해향후 5년간 총 5,067억원 규모의 정부 지원방안 마련 * R&D 2,318억, 테스트베드 2,228억, 인력양성 80억, 펀드 210억 등 (24-28년) 2. 주요 내용 □ 특화단지별 지원방안 ➊ 충북 바이오 : 신속한 자립화를 위해 R&D, 규제컨설팅 지원 * 자립목표(23→30) : (배지) 5%→15%, (정제장비) 8%→18%, (완제용기) 12%→18% ▪ (R&D) 높은 해외 의존도로 수요기업도 바이오 소부장 자립 지원요청→ 우선 자립품목(배지, 필터 등)에 대한 수요-공급企 공동 R&D 지원▪ (규제) 바이오 소부장은 의약품과 세트로 허가, 인허가 컨설팅, 제도안내 등을 위해 KBIO 규제과학지원단* 운영 * (구성) 식약처(협조), 오송첨단의료산업진흥재단, 충북도, 앵커기업, 충북 TP 등 ▪ (기반) ‘바이오의약품 소재·부품 실증지원센터’ 구축(24~26, 496억, 98종)하여 글로벌 규격( (美)FDA, (EU)EMA 등) 공인시험 분석지원 - 6 - ❷ 대구 모터 : 자동차용 희토 영구자석의 대체재ㆍ재활용 기반마련 * 자립목표(23→30) : (소재) 10%→40%, (모터) 50%→90%, (모듈) 80%→85% ▪ (R&D) 중희토류* 완전 배제** 등 기술개발 지원(4개 과제, 200억) * 영구자석용 희토류는 전량 해외 의존, 특히 디스프로슘(Dy), 테르븀(Tb)은 공급망 리스크↑ ** 테슬라는 인베스터 데이에 비희토류 영구자석 개발 계획을 발표(23.3) ▪ (제도) 폐자석 재활용을 위한 R&D와 성분표시 체계 구축(국표원) ▪ (인력) 특화단지 내 모빌리티 대학을 설립*하고, 모빌리티소재부품, 모빌리티 소프트웨어 등 4개 학과 신설(24.1월) * 계명대학교 달성캠퍼스를 모빌리티 캠퍼스로 개명, 모빌리티 대학(4개 학과) 설립▪ (기반) 국내 생산 희토류 영구자석·모터의 신뢰성 확보를 위해기존인프라*와 연계하여 “모터 성능인증 지원센터” 구축(24~26, 351억) * 대구 특화단지 내 구축 중인 모터혁신성장 지원센터(기술개발, 24~, 227억), 뿌리기술지원센터(제조공정, 23~25, 147.9억)와 연계 ❸ 광주 자율주행 : 통합제어시스템 경쟁력 및 신뢰성 확보 * 자립목표(23→30) : (라이다) 0%→30%, (제어부품) 55%→70%, (V2X) 10%→70%▪ (R&D) 경쟁력 확보를 위한 인지·제어·통신 R&D(3개 과제*, 200억) 지원 * (인지)윈드쉴드 라이다, (제어)운전권 전환 대응 조향시스템, (통신)인프라-차량간 통신▪ (규제) 단지 내 자율주행 시범운행 지구* 지정, 트랙레코드확보 * 자율차법(국토부)에 따라, 규제특례를 통해 실제 도심에서 자율주행 서비스를 실증▪ (기반) 국내 최대규모 드라이빙 시뮬레이터(20~24, 3,045억, 과기부)와연계하여 국제인증·신뢰성을 위한 장비 구축(24~26, 320억) * 예시(센서) : (소재) 광검출기 → (부품) 송수광평가 → (모듈) 라이다평가 → (시스템) 시뮬레이터▪ (제도) 미래차부품특별법* 제정(24.1월)을 통해 지원기반을마련 * 하위법령 마련 등 의견수렴 위해 권역별 설명회 개최(24.1월, 광주‧울산‧대구‧평택) - 7 - ❹ 부산 전력반도체 : 산업 초기단계로, 공공팹 중심 생산기반조성 * 자립목표(23→30) : (SiC 소자) 2%→10%, (전력모듈) 2%→15% ▪ (기반) ①8인치 SiC 전력반도체 제조·패키지 센터(2팹, 24~26, 400억), ②전력반도체기술원*을 설립하여 공공팹 운영 전문성 강화 * 부산TP에서 독립하여 기 구축된 지역 인프라, 신규팹 등을 통합 운영, 전문가 채용▪ (R&D) 1,700V급 高전압용 소자 기술개발 등 전력반도체 R&D 확대 * 전력반도체 기술개발(24~28년, 939억원, 23.7월 예타 통과), 특화단지R&D(200억) ▪ (제도) 기회발전특구 지정* 추진 통해 기업의 투자 리스크분담 * (신설 사업장)소득·법인세 감면, (이전기업, 창업기업)취득세 면제, 재산세 감면 등 ❺ 안성 반도체장비 : 헤외 의존중인 국내 반도체 장비 경쟁력제고 * 자립목표(23→30) : (소재) 3%→20%, (부품) 10%→30%, (장비) 15%→40% ▪ (R&D) 美, 日기업이 점유 중인 CMP 장비 핵심기술 확보(3개 과제, 200억) ㅇ (인력) 폴리텍대학 내 반도체장비실증센터 구축(24-26, 286억), ‘반도체장비개발과’ 등 신설, 지역 인프라 연계 연 1,000명양성▪ (규제) 특화단지 산단 조성을 위해 농지전용 사전협의*(~24년) 추진 * 사전협의 결과에 따라 해당 산업단지의 위치 및 면적 등 변경 가능 □ 공통 지원방안 ➊ 금융지원 : 지방투자촉진보조금 확대(한도 100억 → 200억 등), 특화단지전용펀드(210억) 지원, 산은 우대금리 제공(중소·중견△0.5%p, 대△0.2%p) 등➋ 기술지원 : 전용 기술지원 트랙 신설(융합혁신지원단, ’24~), GPㆍ수출바우처 등 수출지원 사업 우대, 공공연 연구인력 파견시 인건비 지원등➌ 생태계지원 : 단지내(수요-공급기업간)ㆍ단지간(수요기업간) 협력모델발굴➍ 거버넌스 : 단지별 추진단, 범부처 지원협의체를 통해 애로 지속해소 - 8 - < 제2기 소부장 특화단지 맞춤형 지원방안 요약 > - 9 - 참고3 소재 연구데이터 활용 생태계 구축 전략 1. 추진 배경 □ 신소재 연구개발 기간·비용 단축을 위해 소재 연구데이터 및AI를활용하여 연구개발의 시행착오를 최소화 □ 소재 연구데이터 수집·저장 → 소재 연구데이터 활용 관점에서정책· 사업 방향 재정립 필요 2. 주요 내용 비전 데이터 기반 소재연구의 Global First Mover 목표 국내 소재연구기반 혁신을 통한 신소재 개발 가속화 ① 2030 고품질 소재연구데이터 300만건 확보 ② 플랫폼 활용 2030 비용·기간 단축 대표 성공 사례 20건 창출 ➊ 전략성 제고 : 핵심분야 집중투자 및 데이터 양과 질 제고ㅇ 산업적 파급력 등을 고려하여 12대 전략기술분야 중심 우선투자소재군을 선정하고, 목표 소재 개발을 위한 Top-down 임무부여ㅇ 연구장비 내 데이터 수집 자동화 등을 통해 데이터 다량 확보및실험조건이 빠짐없이 포함된 완성형 데이터를 생산하여 품질제고➋ 체계ㆍ기반 고도화 : 소재 연구데이터 생태계 플랫폼 ㅇ 개별적으로 추진되고 있는 소재 데이터 관련 사업*의 특성을 분석하여하나의 플랫폼에서 데이터 검색·활용이 가능하도록 연계 추진 * 국가소재데이터스테이션(K-MDS 과기정통부), 가상공학플랫폼(산업부), 출연연 고유 소재 관련 DB, 주요 해외 소재 DB 등 ㅇ 소재 연구데이터 생태계 플랫폼을 새롭게 설계하여 데이터수집· 생산·활용 소재군을 확대하고, 이용자 참여형 데이터 관리체계구축➌ 생태계 플랫폼 활성화 : 이용자 수요·편의 중심으로 플랫폼 고도화ㅇ 이용자 친화적인 웹 기반 서비스 제공 및 소재군별 산·학·연커뮤니티 구성·운영을 통한 데이터 공유·이전 활성화 ㅇ 생태계 플랫폼에 축적된 소재 연구데이터를 활용할 연구계ㆍ산업계의의견을 지속적으로 반영하고, 국내외 주요 플랫폼 간 연계·공유추진 - 10 - 참고4 소부장 핵심전략기술 확대 개편 1. 추진 배경 □ ´23.4월 소부장 경쟁력 강화위원회에서 소부장 초격차 기술개발을위해 소부장 핵심전략기술 확대 의결 - 現 반도체 등 7대 분야 150대 기술*에서 우주․항공, 방산, 수소분야를 신규로 포함하여 10대 분야 200대 기술로 확대 * 반도체 32개, 디스플레이 14, 자동차 15, 기계금속 44, 전기전자 25, 기초화학 15, 바이오 5 < 소부장 핵심전략기술 개편방안(´23.4월 소부장 경쟁력강화위 의결)> 기 존 ⇒ 확대 개편 ’20.5월 최초 선정 ’22.10월 1차 개편 • (기술) 對日 100대 • (분야) 6대 분야 * 반도체, 디스플레이, 자동차 기계‧금속, 전기‧전자, 기초화학 • (기술) 對세계/미래 첨단산업 150대 • (분야) 7대 분야 * 6대+ 바이오 • (기술) 미래 신기술 확대, 200대• (분야) 우주ㆍ항공, 방산, 수소 포함 10대 분야 □ 現 7대 분야도 기술환경 변화, 시장 전망, 공급망 등을 고려 재검토- 특히, 바이오 기술 수요 및 시장 전망에 따라 바이오분야 중점검토2. 주요 내용 : 기존 150대 → 총 200개로 확대 ➊ 신규 분야 : 미래 시장선도형 첨단 소부장 기술 확보를 위해 반도체 등7대 분야에서 우주∙항공, 방산, 수소 포함 10대 분야로 확대 개편▪ (우주∙항공) 우주발사체 소부장, 항공기 경량화 소재, 무인기자율주행 부품 등 20개 기술 지정(신규 17개, 기존 기계금속 3개 기술 이관) ▪ (방산) 국방 다기능 반도체 패키징 기술, 전장용 AI 반도체기술등 민군겸용 기술 중 민간 파급효과가 큰 2개 기술 우선 지정▪ (수소) 수소 생산부터 운송ㆍ저장ㆍ충전, 활용까지 수소산업 전주기에걸친 핵심 소부장 18개 기술 지정(신규 17개, 기존 전기전자 1개 기술 이관) - 11 - ➋ 기존 분야 : 바이오 시장 전망, 기술 수요 등을 고려하여, 바이오 소부장 기술을 5개에서 19개로 확대 (14개 기술 추가) ▪ (의약품) 원료의약품, 기능성 소재, 초고속ㆍ대량생산 공정장비기술 등 10개 기술 추가 지정 ▪ (의료기기) 3D 바이오프린팅 소재 및 장비 제조기술, 골이식재용무기물 원료 소재 제조기술 등 4개 기술 추가 지정 ⇒ 이를 통해, 현 7대 분야 150대 기술을 10대 분야 200대 기술로 확대< 기존 150대 핵심전략기술 vs. 확대 개편 후 新핵심전략기술 비교표 > 구 분 150대 수정* 이관 신규 200대반도체 32 (2) - - 32 디스플레이 14 - - - 14 자동차 15 - - - 15 기계금속 44 (4) △3 (→ 우주항공) - 41 전기전자 25 (2) △1 (→ 수소) - 24 기초화학 15 (3) - - 15 바이오 5 - - 14 19 우주항공 - - (기계금속 →) +3 17 20 방산 - - - 2 2 수소 - - (전기전자 →) +1 17 18 합 계 150 (11) - 50 200 - 12 - < 소부장 핵심전략기술 개요 > □ 소부장 핵심전략기술 정의 : 소부장 산업 가치사슬에서 원활한생산과 투자 활동을 위하여 핵심적 기능을 하는 기술 □ 핵심전략기술 확인 및 소부장특별법 上 특례 적용 절차 확인 신청 è 전문가 검토 è 심의 è 결과 통보 è 특례신청 기업→산업부 소위원회 심의위원회 산업부→기업 기업→각부처□ 소부장 핵심전략기술 관련 지원사항 관련 부처 혜 택 관련 근거 산업부 으뜸기업 신청 자격 부여 「소재·부품·장비산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법」 제13조 산업통상자원부 공고 제2023-884호, 2023년도 소재·부품·장비 으뜸기업 4기 선정계획 공고 지역투자 보조금 지원 산업통상자원부 고시 제2021-194호, 「지방자치단체의 지방투자기업 유치에 대한 국가의 재정자금 지원기준」 제5조환경부 유해화학물질 취급 시설 설치·운영시 위험도 및 적합여부 통보 기간 단축 「소재·부품·장비산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법」 제64조 화학물질 등록 또는 등록면제확인 기간 단축 「소재·부품·장비산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법」제65조 고용노동부 신규화학물질 제조 또는 수입 관련 유해성·위험성 조사보고서 처리 기간 단축 「소재·부품·장비산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법」제66조 핵심전략기술에 관련한 설비의 신설·증설·이전에 대한 공정안전보고서 처리 기간 단축 「소재·부품·장비산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법」제67조 기획재정부 국내·외 소부장 전문기업 출자·인수 세액 공제 * 공제율 : (출자) 지분 취득가액의 5%, (인수) 인수금액의 5%(중견 7, 중소 10) 「조세특례제한법」 제13조의3 및 동법 시행규칙 제8조의8 전부처 과제 민간부담금 완화 * 기업 유형에 관계없이 중소기업 수준으로 정부지원연구개발비 지원 과학기술정보통신부 가이드라인 및 「산업기술혁신사업공통운영요령」 제24조 - 13 - 참고5 기업간 협력사업(모델) 승인에 관한 건 1. 추진 배경 □ 그간 총 64건의 협력모델*(산업부 38건, 중기부 26건) 승인 완료(’19.11~), 희토 영구자석, 인조흑연 등 핵심 소부장 조기 자립화 성과도출 * 수요-공급기업 간 초기 개발단계부터 사업화까지 협력에 대해 패키지 지원 (R&D, 정책자금, 세제, 인프라, 인허가 규제특례, IP-R&D 등 범부처 지원) □ ‘새정부 소부장 정책방향(’22.10)‘, ‘소부장 글로벌화 전략(’23.4)‘ 등에따라 우리 소부장 기업과 해외 수요기업 간 협력모델 발굴2. 주요 내용 (산업부 협력모델 5건*) * 글로벌 협력모델(2건) 포함 ➊ 차량용 통신ㆍ보안 시스템반도체글로벌(獨ㆍ韓 수요기업 - 韓 공급기업) ▪ (수입의존도) 차량용 통신ㆍ보안 시스템반도체는 美ㆍ이스라엘등으로부터 전량 수입에 의존 중 * 미국 퀄컴, 이스라엘 Autotalks 등 업체가 독과점 ▪ (개발, ~′28) 자율주행차 관련 통신(V2X)ㆍ보안용 시스템반도체개발 * 해외 참여 수요기업 : 獨 도로 통신망 업체 ▪ (목표) 통신·보안 SoC 점유율 국내 60%, 해외 31% 점유(~‘28) * 커넥티드카용 SoC 수요(’30)는 국내(약 180만대)·글로벌(약 9,000만대) 추정 ❷ 사용후 배터리 기반의 에너지저장장치(ESS) ▪ (국내현황) 해외에서는 사용후 배터리를 사용한 ESS 사업모델에대해 실증 중이나, 우리나라는 초기 단계 ▪ (개발, ~′27) ①사용후 배터리 진단·검사 장비, ②분해·조립협동로봇, ③ESS BMS(Battery Management System) 개발을 통한 재사용 ESS 생산▪ (목표) 재사용 ESS 국내 시장 30%, 해외 시장 5% 점유(~‘27) - 14 - ❸ 全 환경 생분해성 합성섬유 소재글로벌(美ㆍ韓 수요기업 - 韓 공급기업) ▪ (기술현황) 현재 사용화된 합성섬유는 생분해성 기준* 충족불가 * 자연토양(25±2℃) 및 해양(30±2℃) 환경에서 24개월 내 90% 이상 분해 (환경부) ▪ (개발, ~′28) 생분해성 기준을 충족하는 합성섬유 소재 개발, 연평균 8.7% 성장 중인 생분해성 제품(신발·의류·위생제) 시장대응 * 해외 참여 수요기업 : 美 패션업체 ▪ (목표) 생분해성 합성섬유 소재 국내시장 90%·해외시장 10% 점유(~‘28) ❹ 대면적 OLED용 증착장비(스퍼터) ▪ (기술현황) 대면적 증착장비는 美AMAT 등 해외 기업이 주도▪ (개발, ~′27) 大면적 원장에 타겟 물질의 안정적 증착이가능해패널 생산성 등을 대폭 개선 가능한 증착장비 개발 ▪ (목표) ‘27년까지 8세대급 고생산성 증착장비 제조 ❺ 차륜형 장갑차용 파워트레인 부품 ▪ (시장현황) 차륜형 장갑차는 전체 장갑차 시장 중 약 67%를차지, 세계시장은 ’24년 약 186억달러에서 ‘27년 211억달러로 성장예상▪ (개발, ~′28) 인휠(In-Wheel) 전기모터, 지능형 상태 진단 시스템등을 포함, 현대 전투에 특화된 고중량·고출력 파워트레인개발▪ (목표) 장갑차용 파워트레인 국산화 및 방산 수출 확대(~’28) ※ 중기부 상생모델은 2건 의결 ➊ 마이크로 LED 패널용 연삭 장비 : 현재 전량 대만으로부터 수입 중 → 고정밀 연삭 장비 개발, ’28년까지 40% 수입 대체 ➋ 전기차 모터 헤어핀 품질검사장비 : 현재 전량 덴마크로부터 수입 중→ PinHole 판별 기술개발, ‘30년까지 50% 수입 대체 - 15 - 참고6 바이오 소부장 기술개발 로드맵 1. 추진 배경 □ 글로벌 제약시장이 합성의약품에서 바이오의약품 중심으로전환* 되면서 바이오의약품 소부장 시장이 빠르게 성장할 전망 * 세계 매출 100대 의약품 중 바이오의약품 매출비중(‘22) : (‘12) 38% → (‘20) 52% → (’26) 57%글로벌 바이오의약품 매출비중(Evaluate Pharma, '23) : (‘14) 24% → (’28) 44% ** 글로벌 바이오소부장 시장은 ‘22년 358억불 규모이며, 연평균 10% 내외 성장 전망ㅇ 안정적인 바이오 소부장 공급망 확보 중요성 증가 □ 그간 우리 바이오산업은 바이오 제조역량이 세계 최고 수준으로성장*했음에도 불구하고, 산업생태계 전반의 경쟁력 확보에는한계** * 바이오의약품 CMO(美BDO, ‘21): 1위 美(48.6만ℓ), 2위 韓(38.5만ℓ), 3위 獨(24.6만ℓ) ** 국내 바이오기업은 제품 생산을 위한 원‧부자재의 95% 이상을 해외 수입에 의존ㅇ 바이오 소부장 기술개발을 통해 공급망 및 산업경쟁력 강화필요2. 주요 내용 : 바이오 소부장 기술개발 로드맵 주요내용 □ (기본방향) 80개 핵심품목에 대해 기술수준 분석, 수요기업수요조사 등을 거쳐 ‘24~’33년간 단계적 R&D 개발 추진 ㅇ (대상) 소재 33개, 부품 21개, 장비 27개 등 총 80개 전략품목선정< 바이오 소부장 전략 품목(안) > 구 분 소재(33) 부품(21) 장비(26) 품목 세포주(6), 배지(11) 배양공정소재(11), 정제 및 분석용 소재(5) 일회용백류(4), 필터류(6), 정제 및 분석용 부품(5), 용기 및 소모품(6) 배양 및 합성장비(7), 정제장비(5), 분석장비(6), 설비 및 후공정장비(8) ㅇ (방식) 1단계‘20~’23년 지원 기반을 바탕으로, 2단계경쟁력 축적(‘24~’28, 핵심품목 제품화 등) → 3단계글로벌도약기(‘29~’33, 글로벌 선도형 제품개발 등) 3단계지원 - 16 - □ 분야별 개발대상 및 방향 : 총 80개 핵심품목 ➊ [소재] 핵심원료 33개 ㅇ (대상) 항체‧백신‧세포치료제 고생산성 핵심 세포주 개발, 세포성장및 보존을 위한 배지와 고품질 배지 첨가물 제조 자립화 기술중점 * 세포주(6개), 배지(11개), 첨가물 및 배양원료(11개), 정제 및 분석용 소재(5개) 등 바이오의약품 제조 및 생산에 필요한 소재 ㅇ (방향) 1단계바이오의약품 개발용‧백신 생산용 성장 배지 등7개핵심기술을 개발하고 일부 품목 제품화 성과 창출 → 2단계자립화에 근접한 배지‧배양원료의 제조기술 고도화, 3단계맞춤형 핵심원료 개발 및 글로벌 제품 경쟁력 확보 목표➋ [부품] 부자재 21개 ㅇ (대상) 세포배양 및 의약품 보관을 위한 일회용 백 및 필름개발, 정제를 위한 필터 및 컬럼 개발, 저장 및 소모 기자재 개발 기술중점 * 일회용백류(4개), 필터류(6개), 정제 및 분석용 부품(5개), 용기 및 소모품(6개) 등 배양‧정제‧완제 공정 전반에 필요한 부품 ㅇ (방향) 1단계글로벌 경쟁력 확보 가능한 여과모듈, 세포배양분석용센서, 총유기탄소(TOC) 바이알 등 5개 주요부품 개발 성과→ 2단계부품 제조기술 고도화를 통한 생산기반 강화, 3단계글로벌수요‧공급기업 검증 체계 및 추가 제품군 제조기술 확보➌ [장비] 제조장비 26개 ㅇ (대상) 의약품 제조 및 생산에 필수적인 배양 및 합성, 고순도정제및 분석 장비 개발, 공통 활용 장비‧시스템 자립화 및 고도화중점 * 배양 및 합성장비(7개), 정제장비(5개), 분석장비(6개), 설비 및 후공정 장비(8개) ㅇ (방향) 1단계국내기업 보유기술 기반 주요 분석장비‧기기 6개 개발성과→ 2단계수요기업 맞춤형 고성능 시스템 및 후공정 장비 개발, 3단계 차세대바이오의약품 제조‧생산‧분석 등을 위한 자동화‧지능형 장비개발

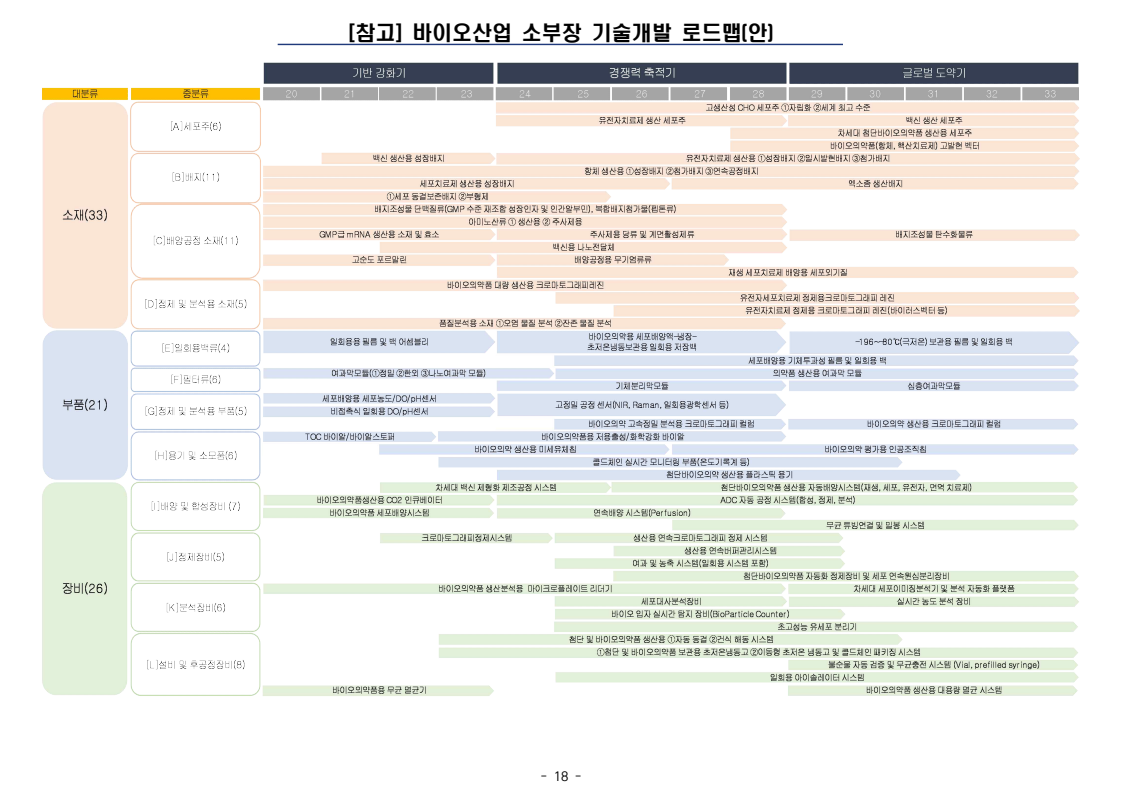

'보도자료' 카테고리의 다른 글

| 고양특례시-경기도교육청미디어교육센터 ‘교육발전특구 성공적 운영’ 총력 (1) | 2024.04.03 |

|---|---|

| 고양특례시,‘2024 세계도시포럼' 조직위원회 첫 회의 개최 (0) | 2024.04.03 |

| 고양특례시, 2024년 우수후계농선발 신청ㆍ접수 (1) | 2024.04.03 |

| 2024년 2월 고양특례시 새올민원 처리기간 단축률 9.3% 상승 (1) | 2024.04.03 |

| 고양특례시, 2024년 일자리대책 세부계획 공시 (1) | 2024.04.03 |

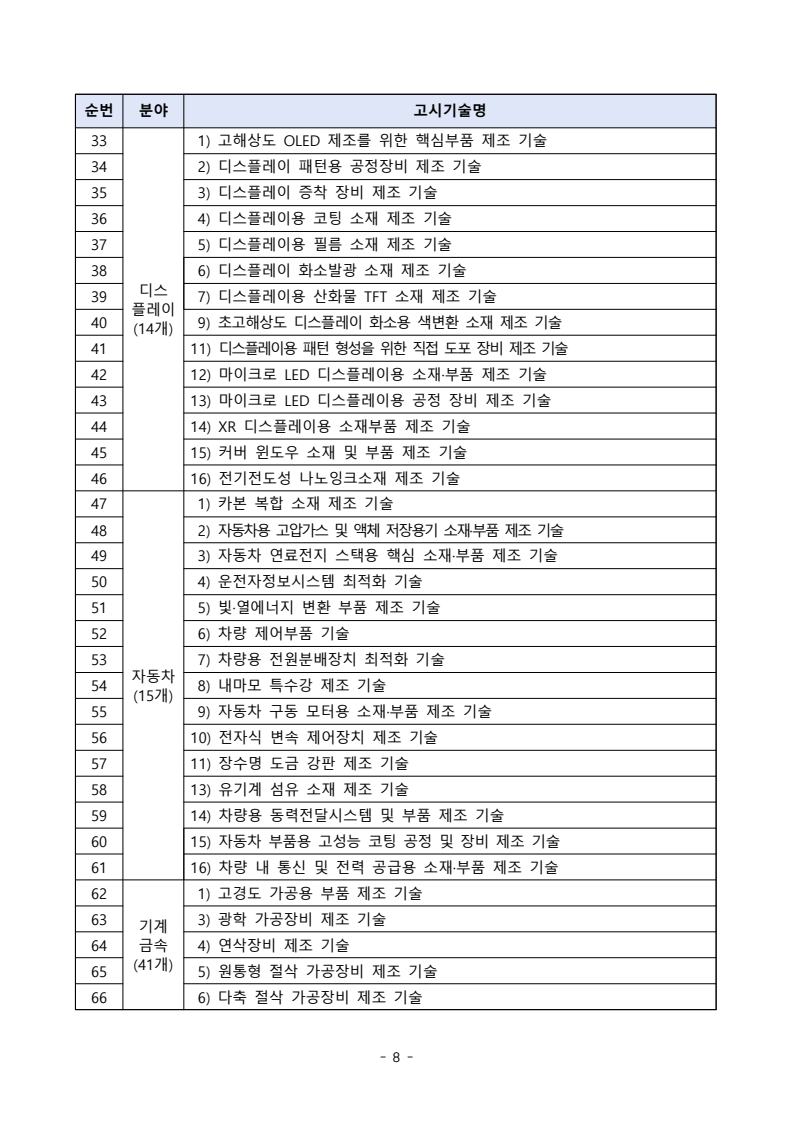

댓글